说一声辛苦道一句感谢 致敬“疫”线负重前行的你们

前言

5月4日15时,太原市杏花岭区西海子公园,风和日丽,水泛金波,一声声“谢谢”吸引了游人目光。在这里,半坡西街社区特别举行一场简短的仪式,向辖区抗疫志愿者颁发证书,郑重表达感谢与尊敬。

一个个口罩藏不住幸福的笑脸,一张张笑脸背后又是一个新的开始。

这个“五一”小长假,龙城太原是那么美好。所以,在5月份出版的第一份《山西晚报》上,我们特别组织策划,采写一封封动心动情的“感谢信”,传递爱与力量、团结与信念。

孩子们的一封封信

是他们抗疫路上最有力的支撑

写信人:奋战在抗疫一线急救人的子女

被感谢人:太原市急救中心工作人员

感谢信摘录

4月4日,再平常不过的一个下午,看见的却是您忙碌的身影,听见的却是一个个接连不断的电话。那天,您只匆匆带了几件随身物品,便着急地出门了……我虽有不解、有不舍、有无助、有担心、有牵挂,但我知道医者仁心,您既然选择了这个崇高的职业,也就担负了责任和坚守。您不仅是我的母亲,更是疫情之下的医护人员,“家是最小国,国是千万家”,您守护了我成长,守护了这个家,现在又去守护这座城。

待疫情过去,待阳光满城,待您胜利归来,我陪您漫步朝阳!

真情故事

4月3日,太原市小店区发现4例新冠肺炎初筛阳性感染者,太原市急救中心紧急成立转运专班,25辆急救车、50余名急救人不分昼夜、闻令而动,奋战在最前沿。至今还有5个班组的急救人员,奋战在清徐县的多个乡镇。

“加油爸爸!您是我的榜样,是我心目中的‘奥特曼’,注意安全,我在家里会好好学习,帮助妈妈照顾好弟弟。我们等着你和叔叔阿姨们打败‘怪兽’,早日凯旋!”这是省中研急救站车队长齐庆伟12岁的儿子写给他的一封信。

齐庆伟有着两个可爱的儿子。小店区疫情发生后,他将两个年幼的儿子交给妻子照顾,毅然决然投身到转运一线。平时淘气的儿子,很少和他打电话、发信息,本以为孩子会哭闹,没想到却用稚嫩的话语道出了对父亲的理解和支持。“孩子的话让我很感动,我没想到他这么懂事。虽然很忙很累,但也感到非常欣慰。他让我更加乐观、更加勇敢,也更加充满信心。再难、再累、再苦,我们也一定会咬牙坚持,我们一定会战胜疫情!”齐庆伟坚定地说。

“您不仅是我的母亲,更是疫情之下的医护人员,‘家是最小国,国是千万家’,您守护了我成长,守护了这个家,现在又去守护这座城。”这是4月14日,省中研急救站负责人王芳的女儿写给她的一封感谢信。15日凌晨,结束了一天工作的王芳在微信上看到女儿发来的感谢信时,眼眶湿润了。她知道,孩子想妈妈了。这一天也是她驻守一线转运专班的第13天。

看着女儿的感谢信,王芳在朋友圈里写下这样的一段话,“19年前,爱我的母亲满心牵挂,送我进非典病房,盼我平安归来!19年后再遇新冠,我爱的女儿把对我的期盼化作一纸短文!纸短情长,诉不完牵挂,疫情退去,唯愿伴母陪儿!爱我的人和我爱的人皆平安!”

“爸爸,我在(短视频)平台上看到了您的照片和视频,穿防护服的样子真帅气!作为医护人员的您,在前线抗疫,为人民服务,作为您的女儿,我感到骄傲并自豪!”“爸爸,您已经在一线工作十几天了,辛苦了!我会在家里好好学习,照顾好妈妈,我们都很想您,还梦到了您。”

这是市二院急救站车队长王栋女儿发给他的短信内容,短信中包含着对父亲深深的崇拜。王栋是一名有着28年党龄的党员,26年来一直奋战在急救一线。疫情面前,他争当逆行者,一次又一次驾驶着急救车穿梭在太原市的大街小巷,山西大学、南坪头村、黑驼村、官地矿、清徐……哪里有需要,哪里就有他的身影。

当问及急救人的孩子们为何要给父母写下感谢信时,他们说想告诉父母他们已经长大,可以成为父母的盔甲,成为他们最坚强的后盾,成为他们抗疫路上最有力的支撑,让他们可以全身心投入疫情防控工作。

山西晚报记者 杨洲芬 通讯员 杨凯

“三大法宝”用得好

他成了师生们的“心理辅导师”

写信人:山西大学隔离在酒店的师生

被感谢人:隔离酒店疫情防控专班工作人员

感谢信摘录

隔离期间,每一次上门的核酸检测、每一份热乎乎的饭菜、每一个急需的物品,都是你们与我们进行的特别连接。在我们看不到的地方,你们为我们付出了数不清的时间和精力:准备核酸检测的用品、记录每日两次体温检测情况、分装刚做好的饭菜、运送买来的物资等。我们心怀感恩,却只能在这里以浅薄的文字表达心中的感动,向你们对抗疫工作的全力支持和无私奉献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

真情故事

几天前,太原市公安坝陵桥派出所驻守辖区隔离酒店的民警梁建军和辅警李一政,收到一封感谢信。

今年53岁的梁建军是坝陵桥派出所的一名民警。4月6日接到疫情防控任务的他,时隔不到一个月再一次奔赴酒店投入勤务驻守工作。“酒店只能留一个出入口,其他出口要封闭,人员要进行分流,每个房间只住一个人。”作为隔离酒店应急处突组一员的梁建军,面对被隔离的群众,讲道理、搬法条、讲政策是他工作的“三大法宝”。“遇到这样的事,群众有不理解很正常,将心比心,就会赢得群众的理解和支持。”梁建军说,工作人员遇到很多解决不了的“大事”,都会来找他。其实,从3月开始,梁建军就参与隔离酒店执勤了,将近两个月的时间里,他不断学习交流、总结经验,如今已经成了勤务工作的“多面手”。“梁建军就是隔离人员的心理辅导师,寥寥数语就能让群众心平气和,配合我们工作。”同在隔离酒店执勤的工作人员说道。由于隔离酒店实行闭环管理,为防止被隔离人员出现心理问题,梁建军分别给各楼层建立微信群,每天发送温馨提示和各项通知,在群内互动聊天,减轻心理负担,耐心地为大家提供“保姆式”服务。

在梁建军眼中,打电话安抚是个苦差事。与情绪波动的隔离人员打电话,时长1个小时是再正常不过的了,而且有时候要与一个隔离人员通三四次电话,就是为了尽力安抚他们的情绪。“我的电话从来不敢关机,每天从一睁眼开始,一直到凌晨,电话不断。每个人、每件事我都要耐心解释,认真对待,因为我们每句话都会影响隔离人员的想法和做法,不能有一丝懈怠。”一天几十次的通话,让梁建军的手机一直被拿在手上,就连吃饭、睡觉也要放在触手可及的地方。

对于梁建军来说,世界上最遥远的距离可能就是北肖墙路的宽度了。身为丈夫的梁建军在隔离酒店,而身为妻子的岳爽就在马路西边的太原市中心医院工作。警医家庭的他们,都义无反顾地投入到了疫情防控工作中,虽然二人相隔仅仅只有一条马路的距离,但是微信视频却成了他们沟通交流的唯一纽带。“她真的很辛苦,不仅上班累,还要照顾家里的老人。我真的是一点忙都没有帮上,但是她却特别支持我的工作。”说到这,梁建军的话语间夹杂着满满的歉意。

山西晚报记者 辛戈

居民的事装心里

她成了老人们的“亲闺女”

写信人:太原市体育路一社区居民张国清

被感谢人:小店区营盘街道体育路一社区网格员杜宇芳

感谢信摘录

我的母亲独自居住在体育路一社区,平日里一直由家人轮流照顾,从未独自一个人生活。小区封控,老人身边又没人照顾,我们特别担心。

在这特殊的时期,网格员杜宇芳,任劳任怨跑前跑后,无微不至地照顾老人生活;更是自己垫钱为老人采购生活物资,还通过微信同我联系,让我别担心老人,有她在身边照顾。我和我的家人都非常感谢她的无私帮助。

疫情无情、人间有爱,正是有她这样的基层工作者,才能让老百姓感受到党和国家的关怀,感谢她在封控期间为老人所做的一切……

真情故事

张国清居住在体育路一社区辖区内的公交小区,疫情防控期间,她看着杜宇芳穿着一双湿了的鞋跑前跑后,协调和帮助好几户即将断电的居民买电;为院里一名特殊的孕妇跨区产检开具通行证明,并联络民警用警车开路,保障孕妇及时产检;给行动不便的老人买菜、买药……她的嗓子哑了,却总是说:“在这么艰难的时期,大家需要我,大家各种各样的需求,对他们来说很急也很重要,不然他们不会给我打电话。我的网格内有近千人被封在小区,我不仅不能停,还得干快点。”

张国清说,她每次看到杜宇芳都是在小跑着,她的手机总是不停地响着,她总是耐心地和大家解释,疫情以来她的嗓子一直是发哑的;她因跨区不能回家没有换洗的鞋,晚上在宾馆用洗衣机甩干后,第二天穿着还没干的鞋继续为大家服务。她经常天黑了还拖着疲惫的身体在忙碌,打心眼里心疼她。

老年人不会做抗原检测,她跑到家里亲自给做;需要买药、买菜的,大家给她打电话,她第一时间买回来送到大家手里;对待独居老人更是无微不至,不仅自己掏钱保障老人生活,还让老人和家属进行视频,缓解家属担忧;全员核酸检测,她在院里反复呼叫大家下楼,生怕落下一个人;外地保姆和雇主发生纠纷负气从雇主家出来,她多次为保姆解决落脚之地未果,于是又找到雇主化解矛盾,最终保姆重新回到雇主家。

……

张国清说,这是她第一次和网格员打交道,被深深地打动了。

她还告诉自己,民航小区有位独居老人早上突发冠心病,当时躺在沙发上已经不能说话了,杜宇芳第一时间联系老人家属,叫来了120,把老人送到山医大一院,并为老人垫付住院费,帮助老人家人协调通行问题,看到老人家属到医院后她才离开。“老人们也更加依赖杜宇芳,感觉她像亲闺女一样,在外奔波的年轻人也可以放心工作,因为他们知道老人的身边有这么负责的网格员。”张国清说,为了让更多人知道体育路一社区网格员杜宇芳的故事,大家还自发发起签名感谢的活动。

山西晚报记者 杨洲芬

帮高三学子搬运行李

他们让家长们安心了不少

写信人:常青藤社区居委会

被感谢人:常青藤社区全体志愿者

感谢信摘录

没有从天而降的英雄,只有挺身而出的你们,从草长莺飞的清明前到满目葱绿的谷雨后,我们共同走过了二十几天的抗疫路,两百多名来自各行各业的志愿者、下沉党员干部,在疫情防控一线化身为“大白”“小蓝”“小红”,真正体现了行胜于言、真诚奉献、不辞辛苦的志愿者诺言。

真情故事

同舟共济的你,守护安全的你,扶老助幼的你,助力开学的你……志愿者们用一点一滴的实际行动,讲出一个个感人的故事,也用自己的行动,为高考学子上了一节奉献公益课。

太原市知达常青藤中学校高三学生的家长们,一说起志愿者,瞬间破防了。

4月25日,高三学子们结束了23天的线上学习,终于盼来重回学校的日子。还有40多天就要踏进高考的考场,在特殊时期返校封闭学习,对他们是巨大的考验。400多名学生返校,行李卷、日用品、书……每人至少三大包外加一个行李箱。学生家长不能进校园,平日没有住过校的学生被难住了。

社区50位志愿者闻声就位!学校确定当日15时学生开始入校,志愿者13时就在学校集结,做各种准备。志愿者穿上红马甲,物业开来电瓶车,分组设置学校出入口人员……事无巨细,不放过每个环节,就是为了让同学们快速有序安全地完成入校。

孩子们的行李里,有书本有衣物,还有床垫褥子,一个个大包小包。整整4个小时,志愿者们车拉、手搬、肩扛,近千件行李被顺利安放进每个学生的宿舍。

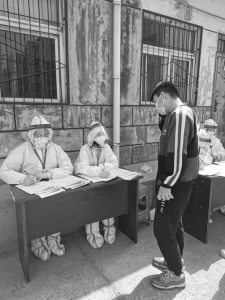

戴好口罩,保持两米距离,提前准备好身份证,几句熟悉的话语不断循环在每个核酸检测的现场,许许多多的志愿者与“大白”并肩作战。在信息录入人员紧缺的情况下,志愿者担任信息录入员,开箱、开管、核对信息、封管、封箱,从凌晨到深夜,又从深夜到凌晨……这,在疫情期间早已是常态。

4月29日,“五一”小长假前夕,社区主任呼秋宏将志愿者证书发到大家手中,又一次郑重地表示感谢。志愿者徐先生说,没想到他们做的微不足道的事情得到这么多人认可!

在志愿者的微信群里,“若有需,召必回”的声音也一直在延续。

山西晚报记者 秦小茜

把小宝贝交给妈妈

他们不忘叮嘱出院注意事项

写信人:一名婴儿的父亲

被感谢人:太原市妇幼保健院南内环院区新生儿科医护人员

感谢信摘录

听到电话那头你们耐心地讲解今天做了什么检查、孩子状态如何、吃奶量多少等等,我无法控制情绪,流下了感激的泪水。多年后,我会告诉我的孩子有这么多圣洁的天使陪伴你、照顾你。是你们开启了孩子人生的旅程!你们是最亮丽的风景!

真情故事

3月25日,太原市民梁应举的宝贝琛琛出生了。但因为黄疸数值较高,琛琛回家后的第二天便开始便血。“一开始量不大,我们就没放在心上。”梁应举说,随着次数的增多,梁先生和妻子有些慌了,在社区的帮助下,琛琛被送到了太原市妇幼保健院南内环院区新生儿科,当时是4月6日19时,琛琛在做了一系列相关检查后被安排住院了。

由于疫情防控,太原市妇幼保健院南内环院区接收来自封控区和管控区的患者,梁应举夫妇按照医院治疗方案,回到家中等待。初为人父、人母,小两口怎么能放心呢?医护人员主动添加了琛琛妈妈的微信,答应每天都让他们见一见琛琛。

而坚守在南内环院区新生儿科的医护团队也马上投入救治,团队里的医生护士都是经验丰富、技术熟练的“老手”,但这次他们需要穿着厚厚的防护服上岗,难免有些紧张。

他们面临的第一个考验,就是“穿刺”。由于小琛琛之前已经住过一次院,身上很多血管在几天前刚刚被“使用”过,要再穿刺是难上加难,加上护士穿着防护服,戴着双层手套,护目镜总是雾气蒙蒙,大家心理压力特别大。但经过一番细致的甄别和选择,穿刺护士调整好自己的状态,屏气凝神,一针见血,穿刺成功。

在后来的治疗中,医护人员不分昼夜地观察宝宝的病情变化,测体温、喂奶、喂药、换尿布、采核酸、做消杀,每个人都像照顾自己的孩子一样照顾琛琛。

经过7天的精心治疗,当把襁褓里的小宝贝平安交到妈妈手上后,护士不仅认真地嘱咐出院注意事项,还叮嘱他们勤通风、勤洗手,注意疫情防控,甚至在临别的时候,护士还专门转了个身,给夫妻看了自己的后背,那是对小琛琛最简单也最美好的祝福:“祝琛琛茁壮成长。”

感谢信也是在这个时候交到护士手中的,而他们只有一句话:“这是我们应该做的。”

山西晚报记者 张梦莹

疫情在前首当其冲

是他们刻在骨子里的一份担当

写信人:长风西街街道丽华社区

被感谢人:太原市中心医院核酸采集队

感谢信摘录

从天气微冷的清晨到日头正晒的中午,准备、采样、放样,手消毒完毕,重复而不简单的动作一上午不停歇,他们坚守在核酸采集一线。随着时间的推移,医护人员的隔离面屏上布满滴滴汗珠,因为每采集一次就要规范手消,医护人员的双手一直是冰冷状态。但这些都抵挡不住他们坚韧的目光、认真的神情,使命在身,绝不退缩。

真情故事

“我们的第1、2、3、5轮核酸,都是太原市中心医院的医护人员采集的。”长风西街街道丽华社区工作人员胡剑告诉山西晚报记者,万柏林区第一次全员核酸当天,太原市中心医院25名医护人员早上六点半就到达小区了。“我们不知道他们吃没吃饭,就在社区备好简单的早饭,但当他们看到已经有居民在楼下排队等待时,领队直接跟所有人说:‘同志们,咱们先开始采集吧,早饭一会儿再说。’”听到这句话的时候,胡剑说她特别感动,“就觉得他们真的是把工作放在第一位。”

清洁消毒、准备物资、穿上防护服,全程快速度严标准进行准备工作,不耽误一分一秒,以最快速度开始采样。就这样,太原市中心医院核酸采集队的队员们没吃早饭,一直到采集工作结束。

面对丽华社区居民的感谢,太原市中心医院肝胆外科府城病区的护士长赵剑英只是很从容地说:“疫情在前,首当其冲,义无反顾,这是身为医护人员的责任,更是刻在我们骨子里的一份担当。”

山西晚报记者 张梦莹

太原市委政法委写给9788名全科网格员的家书

你走的每一步,都算数

我知道,疫情开始多少天,你就有多少天没睡过整觉了,你可能连头发也没顾上好好洗。我知道,这些天网格里的几栋楼你不知道上上下下爬了多少遍,嗓子也喊哑了,脚也走肿了,你可能还在路上摔了跤。

平日里,你就喜欢用步数来衡量自己的工作,你总说:“每天如果步数低于两万步,说明工作没做到位。”日复一日,你走街串巷,发现风险隐患、摸排疫情线索、化解矛盾纠纷;脚步不停,你走家入户,采集基础信息、开展反诈宣传、帮助困难群众。你知道吗?你不是一个人,和你一样奔走在基层社会治理一线的全科网格员有9788名。

你们走出了疫情应对的“加速度”。疫情中,你们加快步伐,冲在疫情防控最前线,从“走”变成了“跑”,我听说,你一天下来能把防护服里外两层脚套都磨破。关键时刻,你们人熟、地熟、情况熟的优势充分显现出来:网格里多少户,哪个房号是哪一户,哪几户有残疾人、还有坐月子的需要上门核酸检测,哪几户是独居老人需要送菜送水,哪些居民没有接种疫苗……全都门儿清。平日里你们攒的那些步数,换成了如今的心中有数,换来了疫情防控的加速度。

你们走在群众身边,更走进了群众的心里。从最开始的“你是谁”“你是哪儿的”“你来干什么”的“入户三连问”到如今见面后热情的招呼,从最早的拒之门外到现在大事小事都找你,从不愿进网格群到抢着进群,疫情中更多人知道了你的存在,明白了你的价值。收到居民们时不时的“爱心投喂”,听着大家一句一句的“辛苦了”,看着志愿者招募群里的人数噌噌地往上涨,相信你一定感受到了所谓的“人间值得”。从认识,到信任,再到支持,是你们用心用情的奔走成就了如今这美好的“双向奔赴”……

——太原市委政法委

时刻谨记网格员的工作宗旨

为人民做实事办好事解难事

回信人:太原市万柏林区白家庄街道桃杏村网格员张燕燕

回信对象:太原市委政法委

回信摘录

尊敬的市委政法委:

疫情防控工作繁忙到应接不暇,处理完1000多人的各种焦虑、疑虑以及其他问题,自己竟黯然泪下,电话多到居民们打不进来,手机发烫到不能贴近耳朵。我始终牢记使命,坚守岗位,做好疫情防控攻坚战,做好党的勤务兵、人民的服务员。

……

两次核酸抗原检测,从抗原试剂的领取,到抗原试剂盒发给住户,看似简单,但却细碎繁琐。发放要到户,检测要到人,应检尽检,不能漏掉一人;解说要简洁明了,帮忙要耐心细致,登记要详尽准确。楼层要一层一层地爬,住户要一户一户地敲,信息要一个一个地登记,没有电梯,就靠两条腿,爬不动了,喘口气歇一歇,继续爬;遇到老人听不清楚弄不明白,亲自动手帮助他们完成抗原检测,出手要轻柔,动作要快速,是责任,更是义务。

工作细碎繁杂,偶尔觉得不堪重负,但是看到社区的老百姓一个个求助信息,又认识到自己肩上的责任如此重大,怎能轻言放弃……

真情故事

网格员的工作都有哪些?5月1日,山西晚报记者采访了张燕燕。2021年11月,张燕燕成为了一名网格员,以前对网格员并没有过多的了解,自从入职以来,她发现要做好一名网格员,不仅要做好服务,还要具备语言沟通能力、观察分析能力等综合技能,比如,采集录入人口信息、解决矛盾纠纷、不安定因素排查、安全隐患排查、政策法规宣传、服务帮助空巢老人、民生民政服务等。靠着自己的能力,张燕燕第一次解决了邻里矛盾,第一次处理了道路危机,经历了许许多多的第一次。

从日常琐碎的社区服务,到疫情防控,再到全员核酸。每天,张燕燕拖着疲惫的身体回家,刚入职时,她的女儿刚升入高中,一看到她回家便迫不及待地分享新学校的生活,可每次没说几句,张燕燕已经倒头睡着,渐渐地,女儿跟她沟通也少了,连第一次期中测试后的家长会她都没空去参加,因此,孩子的内心有了些许不满。

作为一名网格员,顾不上照顾家人,后悔选择这份工作吗?记者问她。“不后悔,每天为辖区居民的事忙碌着,平凡的我,能为他们服务,听到他们那一声声‘谢谢’,再看到他们脸上开心的笑容,便不觉得累了。”张燕燕说,伟大的工作需要人来做,平凡的工作也同样需要有人来做,在网格员这个平凡的岗位上,她时刻谨记网格员的工作宗旨,为人民做实事、办好事、解难事,切实把党的温暖和各项惠民政策带给群众,这样才能真正提高居民的幸福指数。

山西晚报记者 徐麦丽