一首《陵川号兵之歌》,唱响晋城太行山革命老区

“太行山高,淇水河长,英雄的号兵出自咱家乡……群山巍峨,蓝天宽广,英雄的土地辈出好儿郎。”在中国人民解放军建军95周年到来之际,一首名为《陵川号兵之歌》的歌曲,在晋城太行山革命老区流传开来。

这首由本土词曲作者创作的文艺作品,是陵川县人民武装部、组织部、宣传部共同精心打造的。7月27日,在《陵川号兵之歌》发布会上,陵川部分老号兵代表与歌曲的主创人员在歌声中,重温发生在太行山革命老区的那段光荣历史。

难以忘怀的“号兵史”

在陵川县人民文化馆创作辅导室工作的李艺平,担任陵川县中华诗词学会副会长、《太行诗词》副主编。3年前,他创作了革命历史题材歌舞剧《太行号兵》。而《陵川号兵之歌》歌词就是出自他的手笔。

李艺平以号兵为题材创作的文艺作品,取材于发生在陵川的一段特殊的真实历史。

据相关史料记载,1943年至1949年,在陵川共举办了32期号兵培训班,加之各区民兵号手,共培养号兵1700余名,其中700余名政治坚定、技术过硬的号兵参加了正规部队,担任连以上单位的司号员,其余号兵分配到周边地区参加地方武装。

这些从太行山革命老区培养出来的号兵,足迹遍及黄河两岸、大江南北,为抗日战争、解放战争以及抗美援朝战争的胜利和新中国的建设作出了不可磨灭的贡献。

据2021年公布的数字显示,陵川县人口为20万人,在晋城市所属六县(市、区)中排名第五。据《陵川烈士英名录》显示,该县现有2465位革命烈士,其中389名是英勇牺牲的号兵。

在淮海战争中,有部队在陵川县接了一个号兵班。战争结束后,只剩一名号兵存活下来。为何号兵牺牲人数如此之多:因为号兵一般在队伍的最前面,目标明显,所以战场上号兵就成为了敌军的首要攻击目标。

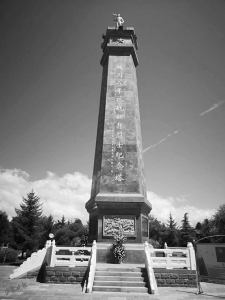

为纪念英勇牺牲的号兵,始建于1946年的陵川县烈士陵园,高大巍峨的烈士纪念塔顶端的雕塑,是一位昂首挺胸、正在吹响冲锋号的号兵形象。

这座由太行第四专员公署专员杜毓云题写的“陵川八年抗战翻身烈士纪念塔”,是全国唯一一座以号兵形象作为标志的烈士纪念塔。

不断挖掘号兵史料

随着对太行山革命老区红色文化历史的关注,陵川号兵的这段红色革命历史被各界广泛关注。近年来,陵川县人民武装部组织社会热心人士共同参与,对陵川号兵的历史资料进行了一次详细深入的挖掘整理。

从事文史工作的焦书文曾采访过六七名军号手,堪称这段往事的活字典。

2021年,随着研究、挖掘的深入,经多方查寻,焦书文在城南社区一位老号兵冯玲珠家中发现了3本号谱书:1974年6月由辽宁丹东印刷厂第一次印刷的《民兵简易通讯知识画册》(中国人民解放军通讯兵部编制训练资料,内部发行),其中第三部分“军号谱图示”用连环画形式绘出号谱67种;1974年3月10日印刷、陵川县城关人民公社武装部手绘油印的《胜利号谱》,标示《绝密》,编号033,内含87种号谱,另有大马斯第一至第七全套,敬礼二套,新马斯十套,克出五套,安荅兰五套,共29套。第三本号谱书是当年作为民兵号手的冯玲珠,根据所学用五线谱于1974年3月16日绘成的《胜利号谱》,含号谱121种。

从时间上看,陵川县城关人民公社武装部自编的教材与冯玲珠自绘的号谱早于中国人民解放军编印的民兵简易通讯知识教材。

据考证,陵川县城关公社人民武装部印制的《胜利号谱》,是由时任陵川县武装部作战科科长王振英、陵川县城关人民公社南关民兵营教导员王贵保绘制而成。

原来,王振英、王贵保二人均为1945年4月陵川解放后培训的司号员,并于1947年参加中国人民解放军。

1963年,王振英奉命在城关人民公社南关村蹲点抓民兵工作。1960年,已是中尉军衔的王贵保转业后为南关民兵营(起初为民兵连)教导员。1963年,16岁的冯玲珠参加民兵被选拔为司号员,从此任司号员20年。直至1983年,其退出基干民兵才将军号上交。三本号谱书在他的手中保存了48年,为进一步发掘陵川号兵历史提供了重要佐证。

据了解,号谱是号兵学习和使用的必备工具书。新中国成立后,陵川始终延续号兵培训传统,为建设社会主义服务,直至1984年后才停止培训。

永远铭记“红色号兵史”

5月12日晚,陵川县首部大型情景沉浸式党性教育精品课《陵川号兵》举行首发仪式。

6月27日,为全面宣传和继承陵川县革命老区光荣传统,深度挖掘“陵川号兵”红色资源优势和价值潜力,陵川县人民武装部联合中国邮政储蓄银行陵川县支行发出招募令,成立以“陵川号兵”为命名的民兵班,在全县范围内的普通民兵中招募并遴选10名民兵班队员。为继续传承这段红色文化历史,该县还对应征入伍的新战士进行司号员培训,以激励当代青年听从党召唤,奋进新时代。

7月底,国家文化和旅游部网站公示信息显示,第十九届群星奖评选通过视频复赛产生了音乐、舞蹈、戏剧、曲艺4个门类共112个作品入围决赛,山西有6个作品入选,其中,陵川县盲人曲艺宣传队表演的陵川钢板书《陵川号兵》入选曲艺类决赛,将参加9月份第十九届群星奖决赛。

陵川钢板书《陵川号兵》是为庆祝建党100周年的献礼之作,作品就是以钢板书说唱的形式生动再现了千名号兵以号当枪、不畏牺牲的英勇故事。

与陵川号兵有关的文艺作品不断出现,为李艺平创作《陵川号兵之歌》带来了动力。

“大概是今年三四月份接到了这个创作任务。当时心里既高兴,又犯难!”谈及《陵川号兵之歌》的创作过程时,李艺平表示,这个光荣的任务能落到自己身上,确实很欣慰,“虽然三年前也曾创作过一个以陵川号兵为背景元素的歌舞剧剧本,但要想从那个剧本里跳出来,再写一首相同文化元素的歌曲,是一个不小的挑战。况且,这是一个红色文化元素的题材,非同一般的情感小调,角度不对,无法入手,拿捏不准,容易失败。”

在创作歌词之前,李艺平专程数次实地走访了94岁的老号兵张发昌、92岁的王书生。二位老号兵对号谱清晰的记忆,对自己曾经经历的红色历史充满的自豪感,拿起军号就能吹响的自信,让李艺平感到震撼、鼓舞,也升华了对陵川号兵的认识。

几经酝酿、数晚失眠、反复思索、多方考虑,终于在一天早上,正洗脸的李艺平突发灵感:“太行山高,淇水河长,英雄的号兵出自咱家乡。冒霜雪苦练,迎风雨成长。娘送我参军,妻打点行装。”三段初稿完成,他马上去找创作团队的其他老师思考定位、琢磨风格、讨论句式。经过再三研究、反复推敲,《陵川号兵之歌》终于完成。

“《陵川号兵之歌》的作曲是王海江,演唱者是和江燕。”7月30日,《陵川号兵之歌》出现在央视频《中国大舞台》栏目录制的《爱我人民爱我军》晚会中;8月1日晚,《陵川号兵之歌》在中国国际教育频道播出。感到欣慰的李艺平表示:“今后我们这个创作团队,将进一步深入挖掘本土历史文化资源、本土红色文化资源,高起点谋划,高标准要求,创作出更多更好的文艺精品。”

山西晚报记者 李吉毅