必须用文字证明夏朝的存在,是个伪命题

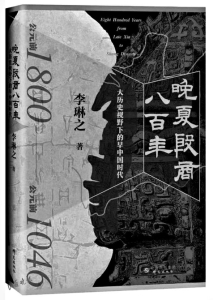

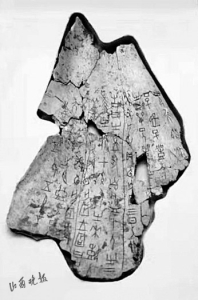

近日,李琳之的《晚夏殷商八百年——大历史视野下的早中国时代》由研究出版社出版,作为《元中国时代》《前中国时代》后的第三部书,作者补上了公元前4000年到公元前1046年“中国”孕育、诞生和初步发展的这段特殊时期的最后一环。和其他两本书一样,作者也是通过对考古证据的梳理和神话传说、文献资料的互相印证,生动地讲述了上古中国的故事。不同的是,从商朝开始,中国渐渐进入信史时代,金文、甲骨文证明了《史记》的真实性,而其他遗址、遗物的众多考古发现,会让人觉得,那是一段可以触摸、可以接近的历史。

作者主要运用考古学成果和众多专家学者对甲骨文、金文释读所取得的成就,以全新的视野和角度对这个阶段近800年的历史,结合文献,做了独立的阐释,既有继承,也有对历史文献的纠错和发展,为读者描述了一幅气势宏伟、波澜壮阔而又客观真实的历史画卷。

该书先后入选了长安街读书会、中国社会科学网“社科好书”、今日头条好书、百道网等6-7月好书、中国出版集团第四期好书榜等推荐榜单。

A 即便考古时没发现“夏”字也不能否认夏朝的存在

山西晚报:您这本书叫《晚夏殷商八百年》,这样看来,您认为“夏朝”是存在的。但这一点,国内外学界有争论。您怎么看?

李琳之:不止夏朝的存在在国内外学界有争论,100年前,连商朝是否存在都是有争论的,原因是没有相关的文字出土。商朝的存在一直到发现甲骨文和殷墟后,才得到西方的承认。现在一些人不承认夏朝的存在也是基于同样的理由,因为迄今为止在相当于夏代时段的遗址废墟中没有发现“夏”及相关文字。也就是说,他们把“夏”及相关文字当作是夏朝的身份证了,找不见身份证,夏朝自然就不存在了。我认为这种观点是站不住脚的,要害在于把“名”和“实”的关系颠倒了。如果坚持没有相关的文字出土,就不能证明某个朝代、某个物件,甚或某个人物存在的话,那我们要逻辑学干什么?逻辑学就是从已知推出未知的一门科学。只要前提条件正确且足够充分,逻辑推论过程足够严谨,就能推论出正确的结论。

山西晚报:具体到夏朝,我们该怎样使用逻辑学?

李琳之:在文献记载中,夏朝是尧舜之后、商朝之前,由大禹创建的中国第一个王朝;它地处中原,主要控制范围就在豫西、晋南和关中等黄河中游一带;夏朝先后经历了十四世十七任“帝”,历时470年左右;夏朝有鲧禹治水、禹会涂山、禹都阳城、禹都平阳、启都阳翟、后羿代夏、少康复国、五子之歌、孔甲乱夏、桀都斟鄩、成汤伐夏、桀奔南巢等重大历史事件。所有这些同夏朝有关的时间、地点、文化内涵等都在考古发掘中得到了证明,而且在时间上形成了一个完整的证据链。这些东西在我《元中国时代》和《晚夏殷商八百年》两本书中都有详细而系统的叙述。即便我们没有在考古中发现“夏”字,那你也不能否认夏朝这个实体的存在吧?如果非要坚持出土文字才能证明某个朝代、某个物件,或某个人物存在,唯一的结果就只能是滑入不可知论的泥淖,从而放弃对传说时代的研究。问题是,为什么“三皇五帝”的传说会在中国大地上数千年流传不断?为什么迄今发现的那些大型遗址大部分都位于相关传说比较密集的区域中心?如晋南陶寺遗址、陕北石峁遗址、豫中登封王城岗遗址、禹州瓦店遗址、新密新砦遗址、豫西二里头遗址、湖北石家河遗址等。如果非要认为只有发现了“夏”字才能证明夏朝存在的话,我只能认为这是一种舍本逐末的形而上学思维,是一种只见树木不见森林的历史虚无主义。

山西晚报:如果考古发掘不能证明“夏”的存在,那我们该如何称呼商以前的那个王权国家?

李琳之:首先,“如果考古发掘不能证明‘夏’的存在”这个说法是不太科学的,因为不是考古发掘不能证明“夏”的存在,而是考古没有发掘出让大家公认的“夏”字。甲骨文中虽然没有“夏”字,但其中有“西邑”两个字,意思就是商国西边的都邑或国家。事实上,在古文献中,就有“西邑”是指代夏或夏都的记载,如《尚书·太甲》:“惟尹躬先见于西邑夏,自周有终。”“西邑”和“夏”连起来,不但指明了夏和夏都的存在,还进一步说了夏和夏都的方位所在。从考古发掘看,灭夏前的商汤部族活动在濮阳、安阳至商丘豫东一带,其西方正好是二里头遗址所在,这和文献记载的夏商方位也是一致的。没有发现“夏”字不能说明夏朝不存在,只能说明我们发掘出来的甲骨文不全,或者说是我们的认知还有局限。当然,也还有一种可能是,到周代时人们才造出来这个“夏”字。但这种可能性微乎其微。重要的不是“夏”字发现与否,而是“夏”代表的这个王朝实体是存在的。不管叫它夏还是叫它什么,本质上都是一样的,都指的是商取而代之的那个王朝。

B 考古学才是最终的评判标准

山西晚报:夏朝的历史记载在《史记》《竹书纪年》等不多的文献里,您通过对考古材料的梳理,认为这些史料的可信度有多高?

李琳之:关于夏朝的记载较为散乱,主要见于《尚书》《世本》《逸周书》《吕氏春秋》《竹书纪年》《史记》等古籍中。这些古籍大都成书于春秋战国和秦汉时期,要比夏朝晚数百乃至一千多年。因为迄今为止,我们还没有发现甲骨文以前有可以确凿证明的文字存在,所以从本质上来说,这些记载也都是后人对传说的追记,免不了有一些夸大、扭曲等变形因素,所以,既不能说这些记载就百分之百是真实可信的,也不可一棒子打死,说它完全就是虚假伪造的。我的态度是,文献典籍可作为参考,考古学才是最终的评判标准。也就是说,用考古学的成果去证伪传说记载,对的保留,错的去除。不能证伪的,留待讨论。由于考古学本质上是一门见物不见人的实证科学,对于一些具体的人物和小事件难以把握,所以我尽量关注文献记载中那些大的事件和考古发掘中那些大型的遗址,以及二者之间存在的那些具有共同文化内涵的标志性器物。通过《前中国时代》《元中国时代》和《晚夏殷商八百年》三本书的研究写作,我得出的一个基本结论是,这些关于夏代的记载大体上是正确的,譬如夏代存在的时间、疆域范围、都邑迁徙,以及像大禹治水、禹都平阳、启都阳翟、桀都斟鄩、成汤伐夏等,都可以在考古学上找到相应的遗址、遗迹和遗物。至于文献记载的夏桀怎样暴横专断等这一类具体事件,我怀疑里面掺杂有太多变形的因素,可信度不高。

山西晚报:您一方面认为,青铜及铸造技术、小麦及种植技术、牛羊马及其驯养技术和车辆及其制造技术的传入,为夏商带来新的生产力,另一方面,又说西亚中亚的政治文明没有对华夏文明产生实质性的影响。难道生产力的发展不会作用于经济政治制度?

李琳之:如果你观察中国历史发展的轨迹就会发现,外来文明对本体文明产生实质性影响,往往是在旧政体摇摇欲坠的时候,这时候就需要一种新的文化、新的文明去刺激它、取代它。商代夏,周代商,也算是外来文明取代了本体文明。但夏、商、周又有不一样的地方。商原是夏的属国,周又是商的属国,他们之间的替代就相当于父子之间的政权交接,本质上都是华夏传统文化的延续和发展。如果我们放眼观察,华夏传统文化早在9000年前河南舞阳贾湖文化,也就是文献所说的伏羲时代就开始酝酿产生了,到夏代已经经过了五千年的蹉跎岁月,华夏传统文明模式已经铸就,在这种情况下,任何一种截然不同的外来文明都很难对它产生实质性的影响。当然,华夏文明的开放性也是不能忽视的一点,但这种开放仅限于非主流方面,涉及意识形态方面,那是通通的不要。

山西晚报:您认为夏商周三朝同属华夏文明,但商朝的崇巫重商和周朝的崇祖重农,这样的文化特色有根本性的不同。那么,它们在哪一点上体现文化延续性,考古上有什么证据?

李琳之:巫文化盛行的确是商朝的一个鲜明的特色,这同商人祖先契最初活动于偏远的今河北省南部有一定关系。契时代的商族已经有了职业巫师阶层,而契就是那个集族权、神权和世俗权力于一身的大巫师。契时创造的河北龙山文化涧沟类型中,曾经出土了不少卜骨。商人也重视经商,这同商人早先处于游牧业和农业接壤地带有关。但由此说商朝崇巫重商不完全准确,商朝也崇祖重农。商人提倡报效祖先恩德,因此特别重视对祖宗的祭祀。而周人继承了商人的祭祖文化,也在一定程度继承了巫文化。在陕西周原甲骨文中,就不仅发现了周王室祭祀祖先的卜辞,还发现了四例周文王祭祀殷商先祖的卜辞。

商人也重视农业。农业在商朝,尤其是在晚商时期获得了极大发展,最直接表现就是殷墟二期400万平方米城邑的崛起,并在随后相继发展到2400万平方米、3600万平方米,另外,还有以青铜器冶铸为代表的手工业的规模和精细化发展,特别是商贸业的繁荣,这些都需要有充足的剩余粮食做保证的。崇祖重农是商周文明共同的特征,也是华夏古代文明贯穿始终的一个明显特色。它体现了商周之间,其实也是华夏文明各朝代之间的延续性。除此以外,在龙文化、青铜礼仪文化、德政文化等方面,也都体现出了明确的继承和发展轨迹。

山西晚报:商代夏,周代商,是否都是边缘地区的(落后)文明战胜(侵略)了中心地区的(先进)文明?就像历史上一再发生的那样。

李琳之:是的。先进文明一旦成为正统就会逐渐走向封闭,拒绝接受新生事物,这成为它继续发展的包袱,窒息着它生命的活力。而落后文明能够轻松上阵,吸取一切有益于自己发展的东西,这样会使自己不断成长壮大。两种文明朝着两个相反的方向发展,此消彼长,后者替代前者也就成为一种必然。事实上,商汤掀起灭夏战争狂潮时,商国方圆不过70里;周国在进行牧野之战前夕,总人口才有六七万,而商王朝人口接近100万。所以,重要的不是表面上的强大和先进,而是从骨子里迸发出的那种生命的活力和精神。

C 晚夏殷商八百年的文字和商业具有开创性的意义

山西晚报:您认为,夏商时期,今天山西属于王朝边缘地带,而在之前的尧舜时代,陶寺还是王都。几百年间,为什么会有这样的变化?

李琳之:具体分析起来很复杂,但最主要的原因还是因为山西,尤其是晋南特殊的“表里山河”地容地貌和地理位置所决定的。山西地处黄土高原,西边、南边是吕梁山和黄河,东边是太行山,北边是雁门山、恒山等。而晋南又包夹在灵霍大峡谷、太行山、中条山与吕梁山铜墙铁壁似的围裹中,造成了一个大封闭区中的小封闭区。双重的封闭,加上黄河、汾河、浍河等水系的氤氲滋润以及四季分明的温带气候,农业文明萌芽阶段所需要的一切客观自然条件奇迹般地聚集在这片神奇的土地上。同时,因为晋南地处黄土高原东南端,相比于脚下的河北、河南大平原,它几乎遭受不到任何洪涝灾害的威胁。于是,晋南所处的地理位置符合了古代新生文明所需要的一切条件,再加上这个地区又是东西南北的交通枢纽,各种文化在此碰撞、交流,就直接或间接地催生了文明要素的酝酿和诞生。这样的地形地貌有利于身处其中的社会、政治组织休养生息、成长壮大,但不利于他们控制外部世界,所以在乱世,山西就是藩镇割据的天然堡垒,如陶寺遗址时期的尧舜古国、春秋战国时期的晋国等。但是当身处其中的政权想有更大的作为时,它就必须跳出山西,另行寻找更具有战略发展意义的政治、文化中心,如隋末的李渊李世民父子。具体到大禹建立夏朝也是这种情况,因为作为尧舜政权的陶寺古国,当年也只是无数古国、部落中的一个,它所拥有的势力范围也仅限于临汾盆地。而夏朝是中国大一统的开始,具有了王国的性质,它要控制的是天下,而不是晋南或山西那个狭长的区域。

山西晚报:今天的晋东南地区,有许多传承很久的汤王庙,您怎么看待这个现象?

李琳之:确实保存下来许多,尤其在阳城,初步统计超过了百座。阳城千百年来还流传着一个商汤“桑林祈雨”的传说,在《尚书》《吕氏春秋》等典籍中都有记载,但商汤具体是在哪儿祈雨,没有说明。清同治版《阳城县志》说,这个地方就是现在阳城境内的析城山。阳城现在还保存有一通北宋开宝三年的敕封碑,碑刻上也记载有此事。另外,析城山还有个可以追溯到秦代的汤王庙,历经多次修建,至今仍屹立不倒。阳城还有个王曲乡,有人认为那里曾经是商汤灭夏前的都城所在。我的看法是,这一切都不是空穴来风,有一定的现实依据。晋东南地区东面和南面紧邻的是辉县和焦作地区,辉县所在的豫北地区是商汤伐夏前商人的大后方,而焦作一带则是夏商交锋的前沿阵地。商建国后首先就在这两个地区建立了辉县孟庄、焦作府城、沁阳商城、博爱西金城和温县徐堡五个城址。与此同时,商人还在阳城西北方的垣曲建立了垣曲商城,作为军事据点和二级或三级政府机构。由于晋东南和阳城在商代考古方面还没有什么大的发现,我们不好妄下结论,但这么一个同初商有着密切关系的地区或者曾经作过商汤伐夏的根据地也说不定。另外,析城山距离汤都偃师商城直线距离也就百十公里左右,析城山又是传说中的神山所在,汤到析城山祈雨也不是什么不可能的事情。至于说王曲曾经做过汤的都城,我觉得有点夸大其词了,如果联系到附近一些同商有关的遗址、遗迹,王曲一带倒是有可能做过汤临时的驻跸之地。但这一切都需要考古作为依托。

山西晚报:晚夏殷商这八百年,决定了华夏文明的哪些方面?在传承中,又损失了些什么?

李琳之:晚夏殷商这八百年在华夏文明的传承和发展过程中起着非常关键的作用,其中有两方面起着决定性的影响,一是文字,二是商业。这两方面具有开创性的意义。我们所知的甲骨文就发现于晚商时期,它是迄今为止我国发现的最早成体系的象形文字。当然,由于晚夏殷商这八百年是中国第一个王朝晚期和第二个王朝的全部时段,所以其中出现的好多东西,包括物质上的和精神上的,都具有开创和奠基性的作用,但相对于甲骨文和商业贸易对后世的影响来说,要弱一些。

我觉得夏商,包括周在内,在后来的历史传承中损失了很多有价值的东西,其中最主要的是政治实践中的“和合”文化。夏商周三代虽然已经进入了广义上的“大一统”时代,但这种“大一统”是建立在有协商机制的王国政体之上的。中央王朝之下有若干诸侯国,这些诸侯国有相对独立的政治、军事和经济大权,所以,作为中央王朝最高主宰的帝王得俯下身段听从各诸侯国的意见。可以说,“和合”文化是夏商周三代政治实践中一个比较鲜明的特色,但这种情况后来被秦始皇建立的秦帝国打破了。

山西晚报记者 李遇