山西舞蹈史诗绽放大连艺术节,张继钢见证90场演出荣耀

滨城敞怀抱 《黄河》入海流

3年多走过40余个城市,票房收入逾千万

受2022大连艺术节的邀请,舞蹈史诗《黄河》在演出几经延期后,11月3日、4日终于绽放在三面环海的滨城大连,曲折过后,《黄河》终入海流。

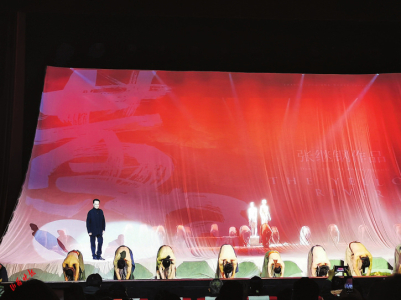

由著名编导张继钢担纲、山西省歌舞剧院创作演出的舞蹈史诗《黄河》,自2019年9月首演起,足迹遍布全国40多个城市。11月4日晚,《黄河》的第90场演出,大连国际会议中心剧场再一次被掌声包围。谢幕时刻,当张继钢导演随着追光缓缓上台时,观众的热情彻底被点燃,当他侧身抬手把主演们一一请出时,观众更是用长时间的掌声表达对艺术家们和这部剧的喜爱。

11月2日,演出前一天,张继钢应邀开设舞蹈大师课,为大连观众讲述《黄河》台前幕后的故事,与观众们一起追寻黄河的“源”与“魂”。

黄河,浩荡万里,气势磅礴,是中华民族的母亲河;黄河文明,绵延数千年,生生不息,是世界四大文明中唯一没有中断的文明。舞蹈史诗《黄河》分三个乐章:《九曲黄河万里沙》《黄河之水天上来》《黄河入海流》,以“生命之河,英雄之河,精神之河”立意,以宏大的视野和独特的叙事方式,反映了黄河儿女迎接大自然挑战的生命意识、誓死抵御外侵的民族精神和为实现中华民族伟大复兴的中国梦勇往直前的面貌,以全方位的创新,让舞蹈展现极致之美。

11月3日、4日,傍晚时分,像一只美丽贝壳静卧海边的大连国际会议中心,在蠢蠢欲动中静待海上日落。作为中国十大剧院之一,“山海”主题贯穿整个建筑设计,这是大连背山面海地理位置的象征。而随着夕阳彻底沉入大海,这只“贝壳”开始变换银、橘、蓝三色彩光,而此时,海边的观众也陆陆续续出现,为“一条河”而来。

距离演出开始还有一个小时左右,就职于大连某部队平时负责宣传和文艺演出的张晗就早早来到现场,她正在休假中,听说张继钢作品要来大连演出,便早早购票准备一睹《黄河》风采。演出时,张晗的座位恰好在张导的后排,她觉得一下圆了两个梦。

晚上7时15分,剧场灯突然暗下去,一条河、一只船和一群人出现在远古的地平线上……当一群人在黄河的泥浆中翻滚,那种原始激情、生命意识开始紧紧抓住张晗的心。而现场的观众和她一样,开始爆发出第一次自发的掌声,大家似乎认定,这一次,他们将看到一个非同一般的《黄河》。

当飞流直下的黄河立体呈现于眼前,当迎面袭来的血海唤起山河破碎的共振,当《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河愤》《保卫黄河》的视听冲击接踵而来,现场掀起一轮高过一轮的掌声。

两个小时的演出结束时,张晗激动得不能自已,她对山西晚报记者说:“我从来不会为一部作品发两次朋友圈,但《黄河》值得被更多的人看到。”作为半个专业人,她对这部戏有自己的理解,“虽然舞蹈演员的表现上还有瑕疵,但从舞台的编排来说,是对现场的顶级理解,没有十几年深耕舞台的经验,绝不可能把演出的细节部分和舞台的装置联动性结合得这么好。尤其是幕布上的舞蹈,演员完成得非常好,惊艳!”

4日晚,在京工作的大连人李晓明带着爱人一起来看演出,他们在北京共同经营一家文化公司,是专业人士,他们更深知张继钢作品的分量,所以早早就盼上了。120分钟的演出结束,当他面对山西晚报记者的采访时,说的第一句话是“张继钢的艺术野心太大了!”

记者一愣,他的爱人莞尔一笑“他是全看懂了”,他接着娓娓道来:“为什么这么说,人类有八大艺术:文学、绘画、音乐、舞蹈、雕塑、戏剧、建筑、电影,而《黄河》和舞蹈之外的七大艺术都产生了交融与互动……借助它展示的方式和题材,使得这部剧的艺术宽度特别大,展现很立体,不是就舞蹈谈舞蹈。另外,造型上,一块布、一只船,看似简单,但很有深意,我发现当它讲历史的时候,它就是横向的,如同船行;当它讲故事的时候,那块布就立起来了,它是纵向的,所以整个舞台呈现了两个维度。”说到他最喜欢的段落,他说就是两块布出现的部分,他觉得能在碰巧回大连时,看到这么精彩的演出简直太值了!

在《黄河》90场演出结束的时刻,亲临现场的山西演艺集团董事长贺建平,也在后台接受了山西晚报的独家专访。“对于能受邀参加辽宁沿海经济带文化艺术交流年会暨2022大连艺术节,我们感到很荣幸。演出是演员的生命,尤其在近两年疫情的影响下,这次演出能成行非常令人兴奋,好像是很长时间没有演出的那种心情。而上座率喜人,观众的反应很热情,说明我们这个戏本身是有感染力的。”

“《黄河》从2019年诞生之后,已经走了40多个城市,目前演出收入也已上千万,市场认可度很高。我们演艺集团作为国有企业,注重社会效益的同时也注重经济效益,而这部剧实现了统一。当然,如果不是疫情影响,我相信它一定已经演出200场以上,而且肯定已经走到国外。再从社会效益上来说,虽然一部剧承载东西有限,但这部剧努力挖掘了黄河文化的资源,更宣传了山西,在一次次对外的演出中树立展示了山西的正面形象。我们的舞台剧是从山西走来的剧,是山西的剧,而它让人们认识的是底蕴深厚的山西文化,会让人们不自觉对山西高看一眼。”贺董说得深情。

这次演出对于张继钢导演同样意义不凡,他告诉记者,此前他在山西创作的《一把酸枣》《解放》都到过大连,都受到当地观众的喜欢。“而疫情期间,能实现这次演出,是非常令人喜悦的事。大连是一个海风吹拂的城市,我们带来了《黄河》,它具有民族的气质气韵。黄河入海流,它最终会从山东入海口汇入大海,我觉得能让大连观众感受一下黄河是非常有意义的。这两年,随着演出和观众的反映,这部作品也做了一些微调,使得这个作品越修改越纯粹。我也相信,在新征程中,我们会作出黄河子民新的贡献。”

山西晚报记者 范璐

记者手记

写在《黄河》90场演出的时刻

11月3日晚的演出结束后,在省歌演员后台的例行总结会上,对艺术一向严肃近乎苛责的张继钢,笑容可掬担当倾听者,即使当晚的演出有些小瑕疵,他也只是鼓励。回到贵宾间,他念叨着“孩子们多可爱啊,就不用我说,一个个哪里跳得不好、哪里调度得不太顺,都在做自我批评。快一年没演出了,真是不容易……”果真,这份体谅与信任在第二天化作了无穷动力,演员们格外释放,现场效果也达到了最佳。

他的松弛让人很恍惚,如同这次他罕见地一身休闲出现在演员、各地媒体面前,甚至看演出时也是这身装扮,直到上台亮相才换了装。他看到我在贵宾间也是随意亲切,先是惊讶了一下,随后笑着和身边的朋友介绍:“这是我们《黄河》宣传的功臣,当时我就没想到,《山西晚报》能做成那样,电视台能做的事他们都做了,网络能做的事他们也都做了……”

所有的一切,似乎都在提醒人们时间的作用,也在提醒人们共同的经历最能触发情感。

4日晚上,是《黄河》的第90场,虽然不是一个绝对意义上值得纪念的场次,但也深知这几年演出的不易,所以当全场上千观众鼓掌、起立叫好时,当尾声的字幕缓缓飘出:“宣传媒体:《山西晚报》”时,我还是忍不住第一时间在记事本上写下一段文字——

“今夜是你的第90场演出,由衷祝贺!这三年多,你经历了如黄河般的苦难,在夹缝中艰难地行走于40多个城市,否则,这可能是你的第200场或者第300场……

我总在回忆初见你时的模样,我总在奇怪为什么看了几十次仍旧会泪湿眼眶,我总在庆幸能有这样一段缘走近母亲河,听《保卫黄河》《东方红》《国际歌》的音乐会全身发麻,看台上卖力的舞蹈激动且紧张。

此刻,我置身于十几分钟长长不绝的掌声里,静静看着周围每个初见你的观众,想从这些人脸上看到似曾相识的表情和模样。

省歌人,真为你们自豪,即使一年未演,你们仍能最快地调整绽放!也谢谢你们,从未忘记一张报纸的付出,陪伴才最情长。”

山西晚报记者 范璐

1.11月2日,张继钢举办舞蹈大师课。

2.谢幕时刻,张继钢登台与大连观众见面。

3.《拽着黄河走》展现了力量之美。

4.一块布让《黄河》立体起来,惊艳世人。

5.《黄河》以船作为讲述者,《上河》舞段呈现黄河与古船交融。

主办方供图