运城:秀出独特魅力讲好河东故事

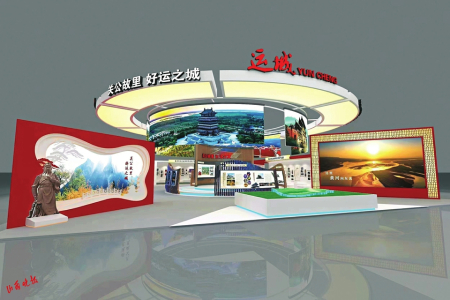

“关公故里、好运之城”。运城展厅总面积520平方米,设计旨在传达“展示文化瑰宝,传递发展理念”的概念,整体造型分为两部分,上半部分借用“玉盘”元素,李白诗云“小时不识月,呼作白玉盘”,玉盘既是我国古典诗歌的美好意向,又是文化瑰宝的象征;下半部分采用“红门”元素,敞开的红门承载着运城丰富厚重的文化资源,也是对外开放、兼收并蓄、海纳百川的重要载体。

第五届山西文化产业博览交易会(云上文博会)运城展厅主题展示区包括运城重点文化旅游工程主题展、运城文化旅游体制改革主题展、运城文艺精品创作主题展、重点文化企业和特色文化产品展四方面内容。

重点文化旅游工程主题展:独特魅力汇聚于此

河东历史文化展示中心(河东名人馆)

运城是华夏文明的重要发祥地之一,在这片热土上,诞生了众多彪炳史册的政治家、军事家、思想家、文学家、诗人、艺术家、科学家,在正史中记载的河东名人达2000多位,他们为中华民族的发展兴盛作出了卓越贡献,在中华乃至世界文明史上,写下了绚丽多彩的华章,在历史长河中绽放出耀眼的光辉。运城市委市政府于2022年建设完成了河东历史文化展示中心(河东名人馆),通过数字化、沉浸式、多媒体方式展示运城100位历史文化名人及文化故事,发掘河东名人文化内涵,展示厚重河东文脉,弘扬河东人文精神,增强运城文化自信,“五千年文明看运城”在这里集中得到诠释与注解。

河东池盐博物馆

2021年11月6日,河东池盐博物馆正式开馆。河东池盐博物馆是我国唯一一座全面展示古老池盐文化的专业博物馆,建筑面积7200平方米,总布展面积3800平方米。博物馆以时间为线,按照“瑞盐天成”“供食华夏”“国之大宝”“盐务专城”“盐化时代”“世纪之约”6个部分,通过动物化石、玉器、石器、陶器、青铜器、瓷器、钱币等1000余件文物展陈,文物与史料相辅相成,集中展示以“盐文化”为核心的盐池形成、历史演变、盐池产盐、运城五千年的盐文化,向观众讲述盐池的形成、对华夏文明的贡献、产盐方式对海盐晒盐的影响、城市名称的变迁和发展等,展现了各个时期河东盐池的发展风貌,溯源华夏文明起源,解读城市文脉传承,讲述古老厚重的盬盐文化和运城这座城市的根脉,是观众了解河东池盐文化的重要载体,是全面贯彻实施“退盐还湖”生态文明政策和文旅融合发展的成果展示。

盬(gǔ)街

“盬”字代表着运城的文化精神要义。《说文解字》曰:“盬,河东盐池。”专为河东盐池创造的这个字。

运城因盐建城,盐文化是运城的一支核心文化。盬街步行街位于凤凰南路,全长1290米,2022年5月1日开市运营。

盬街街道雕塑群以盐文化、关公文化、根祖文化为主题,街口牌坊处“忠义春秋”关公塑像体量庞大,街道中间设立“五步产盐法”“千里走单骑”“后稷稼穑”“舜耕历山”“嫘祖养蚕”等历史或传说故事雕塑,展示传统历史文化形象,雕塑群与关公文化、德孝文化、盐文化相融合,国保建筑、文化雕塑、特色商铺将整个街串联起来,弘扬地方文化,提升城市魅力,将运城传统文化融入老街区,盘活了街区周边历史文化及民俗文化等文化积淀,使之成为一条集娱乐休闲、餐饮住宿、非遗文化展示体验于一体的蕴藏着河东文化内涵的晋南传统旅游风情街。

运城池盐文化博览园

运城池盐文化博览园是盐湖生态保护和文化旅游开发的重要组成部分,占地面积515亩,总建筑面积约38750平方米,2022年9月建成,向游客开放。池盐文化博览园以池神庙古建为主体,主要包括河东池盐博物馆及陈展装修、地下文物库房、盐池绿化景观工程、盐池神庙生态景观公园等,中央有3座大殿、联三戏台、海光楼、望湖亭等主要建筑,舜帝曾在这里抚五弦琴吟唱《南风歌》“南风之薰兮,可以解吾民之愠兮;南风之时兮,可以阜吾民之财兮”。池盐文化博览园集中展示运城千年池盐文化内涵和丰富池盐文化产品,是河东盐文化的重要载体,记载了中国最早的池盐发展历史,进一步擦亮了池盐文化这一河东文旅的名片,助推运城知名旅游强市建设。

文化旅游体制改革主题展:为文化复兴蹚新路

近年来,运城市坚持深化文旅体制改革,持续扩大文旅资源优势。

解州关帝庙是全世界规制最高、规模最大、保存最完好的关帝庙,素有“武庙之祖”之称,已列入“世界文化遗产”申报名录。运城市连续33年举办关公文化旅游节,以关公文化为纽带,倡导“天下关庙一家亲”文化主题,每年都有数千名关公文化信奉者和数百名华人华侨、港澳台人士齐聚运城,朝拜关公,关公的“忠义仁勇”精神传播到了全世界。组织关帝圣像赴马来西亚、泰国、台湾等国家和地区巡游活动,在全球范围内建设“关公文化交流基地”35家,涉及5个国家、地区和16个省(市)。举办“关帝庙馆藏珍贵文物巡展”,活化关公文物,让关公文物讲述关公故事,把关公文化不断向更宽领域、更大规模、更深层次拓展,增强运城文化影响力;

运城市组建专兼职关公文化研究团队,结合时代设置研究课题,普及落实关公精神,挖掘关公文化蕴含的哲学思想、人文精神、道德理念,创造性转化创新性发展,把运城打造成全国乃至全球关公文化研究中心、关公文化研究高地,提升运城文化软实力;建设关公文化4A级景区。建设了展示关公文化的“平常街”,扩建了关公文化广场,打造了国内最大的“关公文化数字展馆”,运用了VR技术等现代多媒体手段,增添游览景区的趣味性、互动性、体验性,成为文旅数字化建设的样板工程。目前运城市已经形成“文物保护+文化研究+旅游开发”三位一体的关公文化发展格局,全力打造关公文化国际知名旅游目的地,创建国家全域旅游示范区。

运城市文艺院团改革是运城文化旅游体制改革的重要内容。蒲剧是流行于黄河金三角一带的古老剧种,承载着河东大地的文化根脉和风土人情,是国家级非物质文化遗产。

2020年12月31日,在运城市文化艺术学校、蒲剧团、文工团、蒲剧青年团、蒲剧研究所等单位基础上共同组建的山西省蒲剧艺术院挂牌成立,这是运城市深入推进文艺“院团合一”的重塑性改革,将演出团体、学校教学、技能培训融为一体,形成教学、科研、演出“一条龙”,打通人才培养、艺术生产、文化创新环节,并在人员编制、资金支持、剧院建设等方面给予大力支持。蒲剧艺术院的成立,极大地释放了改革的活力,优化了戏曲发展生态,构建了蒲剧产业发展新格局,排演了《忠义千秋》《中条山上党旗红》《白沟河》等一系列蒲剧优秀剧目,举办了“蒲剧艺术周”活动,蒲剧事业发展进入快车道,为新时代如何焕发戏曲活力、传承戏曲文化、发展戏曲事业蹚出了一条新路。

文艺精品创作成果展:用世界语言讲好运城故事

运城市坚持传统文化时尚表达,加大文艺项目扶持力度,创作了戏曲、音乐、舞台剧等60余部文艺精品,大型鼓乐舞诗《大河之东》充分展示河东优秀传统文化,在深圳、上海、西安成功上演,亮相第六届丝绸之路国际艺术节,受到观众的热烈欢迎。

大型民族交响乐《关公颂》运用音乐的形式,讲述关公故事,在国家大剧院成功演出,得到专家的高度评价。舞台剧《永乐宫纪事》讲述了我国文物搬迁史上的奇迹——“永乐宫搬迁”的故事,在山西大剧院成功演出,目前已和保利院线签订协议,将在全国巡演。

反映河东优秀传统文化的大型《典藏古河东丛书》全面展示了习近平总书记视察山西重要讲话中提到的11个河东历史人物和典故。

坚持不懈的努力结出了丰硕的成果,民间鼓乐《马拉鼓车》获得十六届全国群星奖,《大河之东》获得国家艺术基金项目,曲艺节目《版筑魂》获得第十二届中国曲艺牡丹奖文学奖,翻译家杨铁军的诗歌翻译作品集《奥麦罗斯》德里克·沃尔科特(圣卢西亚)荣获第八届鲁迅文学奖“翻译奖”,今年有6部作品入围赵树理文学奖备选作品,这一项项沉甸甸的荣誉标志着运城文化事业不断由高原向高峰迈进。

重点文化企业和特色文化产品展:桩桩件件不一般

位于夏县的山西宇达青铜文化艺术有限公司,是国家文化产业示范基地。金鸡奖奖杯、百花奖奖杯、飞天奖奖杯……都是出自运城宇达;全国34个省、自治区、直辖市、特别行政区的城市主要雕塑来自于宇达,德国、美国、新加坡、日本20余个国家的城市雕塑来自于宇达,我国多件国礼出自宇达。

同样是国家文化产业示范基地“本命年”文化产品,“山西三宝”之一绛州澄泥砚,河津市彦堂吕氏祖传琉璃工艺、永济市惠畅文化土布……25家企业的300余件展品桩桩件件不一般。

运城,古称河东,是中华民族的重要发祥地,历史悠久,文化灿烂,文明博大,全市国家级文物保护单位达102处,不可移动文物达到6000多处,数量位列全国地级市第一,是中华优秀传统文化的集中展示区。

党的十八大以来,运城市认真落实省委省政府建设“中华优秀传统文化展示区”战略部署和“两个转型、文旅先行”目标要求,深入挖掘以关公忠义文化、尧舜德孝文化、池盐文化等为代表的优秀传统文化,坚守中华文化立场,坚持文旅融合发展,全力打造“关公故里好运之城”城市品牌,文化产业和文化事业取得了长足的发展。

山西晚报记者 胡增春

1.运城展厅效果图。

2.运城青铜雕塑。

3.《关公颂》在省城太原演出现场。

4.运城绛州澄泥砚。

5.蒲剧艺术周演出场景。