运城夏县辕村新石器时代遗址:

盐湖之畔“盐味”滋养仰韶文化

发掘单位:山西省考古研究院、运城市文物保护中心、运城市考古队、夏县文化和旅游局

项目负责人:王晓毅

5000多年前,运城市夏县盐湖周边,已经有聚落在这里安居乐业。海量的盐业资源,为这里生活的人们提供了美味滋养,推动了仰韶文化的空前繁荣,并为之后文明的起源、国家的出现奠定了物质基础。

山西省运城市夏县辕村遗址地处盐湖北部,是以新石器时代和夏商时期遗存为主体的古代聚落遗址,总面积约110万平方米。其南距盐湖仅4公里,盐湖海量的盐业资源与遗址的形成、发展有着密不可分的关系,对探索文明起源和早期国家发展进程中的资源控制与利用具有重要价值。

丰硕遗迹见证文明之光

“不同时期的古代人类在生产生活中都会有自己特有的生活用具,其中以陶器最具有时代特征。”运城夏县辕村新石器时代遗址考古队员介绍说,在对辕村遗址进行调查时,采集到了明显具有新石器时代和夏商陶器特征的典型器物。比如新石器时代仰韶文化典型的尖底瓶、釜等,这些遗物的发现证明在新石器时代至夏商时期已有人类在此生产、生活。

2022年,为配合“晋南在中华文明进程中的地位与作用”课题的开展,山西省考古研究院联合市县文物部门对辕村遗址进行了系统的调查和勘探,发现了仰韶文化中期的环壕,以及仰韶文化晚期遗存,发现的重要遗迹和典型陶器等,丰富了晋南地区仰韶文化晚期的考古资料,为研究运城盆地仰韶文化晚期向庙底沟二期文化转变提供了新材料。

仰韶文化中期环壕,已探明长约1400米,复原周长约2600米,平面近似圆角长方形,口大底小,口宽10—15米,底宽约7米,深3.5—4米。据考古队员介绍,该环壕是一条明显的分界线,环壕内遗迹丰富,环壕外遗迹数量稀少,且壕沟的堆积内发现有少量仰韶文化时期的红陶片等遗物,这就表明该环壕是当时人类特意在聚落外围修建的用于保护聚落的特殊设施;在环壕内还发现了制陶作坊区和居住区两个功能区。

2022年7月至今,为配合亚新科工业技术(运城)汽车零部件制造基地建设,山西省考古研究院联合运城市文物保护中心、夏县文化和旅游局等单位对遗址内用地范围进行了考古发掘。已完成发掘面积1300平方米,共发现灰坑、房址、陶窑、墓葬等各类遗迹67座,出土了大量陶器、骨器、玉石器和动物骨骼等。

本次发掘的主要收获是发现了保存较好的仰韶晚期陶窑、房址和灰坑等重要遗迹。其中,陶窑以Y2保存较好,为横穴式升焰窑,在缓坡处依地形而建,火膛位于窑室斜下方,由窑室、火膛、火道、火眼和操作坑组成。整体呈西北—东南走向,火膛所指方向为115°。陶窑通体长约300厘米。窑室内出土有少量陶片,火膛内发现小夹砂罐和夹砂盆各1件。表明该陶窑的功能主要是制作小型陶器。

房址可分为半地穴式、地穴式和窑洞式三种,以地穴式房子F1保存较好。F1平面呈圆形,直径约338厘米,墙壁残高约110厘米;门道位于房址北部,呈台阶状;房内地面未经特殊处理,有两处灶地,分为地面灶和浅坑灶。

出土陶片较少,在浅坑灶的填土中发现有制作串饰的石料,推测其为制作串饰的作坊。

灰坑形制多样,面积均较大,坑底不平,多口大底小,仅有少量袋形坑,其中以H53保存最好。H53为袋形坑,平面呈圆形,口径122厘米,底径227厘米,深210厘米,底部发现一具动物骨骼,经初步鉴定为鹿骨,保存状况较差。

多样遗物彰显文化属性

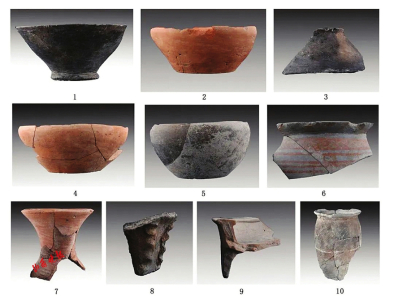

辕村遗址发掘出土的遗物有陶器、石器、骨器和玉器等。以陶器为主,器类有钵、碗、夹砂罐、喇叭口尖底瓶、鼎足、器盖、盆、豆、陶刀、陶鱼等,还发现有少量彩绘陶。

考古学上将仰韶文化分为早、中、晚三期,主要是根据不同时期出土陶器的不同特征来划分的。其中,仰韶早期陶器组合以杯形口尖底瓶、红陶钵、碗、盆、罐等为主,仰韶中期以双唇口尖底瓶、釜、曲腹盆、曲腹碗、小口平底瓶、灶等为主,仰韶晚期以喇叭口尖底瓶、宽沿盆、夹砂罐、钵等为主。“此次发掘出土的陶器从器物特征和组合来看,与仰韶晚期基本一致,因此判断其时代是仰韶晚期。”考古队员介绍说。

辕村出土的小件遗物特色鲜明,尤其是陶鱼。在考古队员眼中,“陶鱼是目前晋南地区发现比较少的。还有陶陀螺,因为看着很像现在的陀螺,非常形象。”

出土文物中,有一件石耳珰很有特色。刚出土的时候,看着很像现在的滑轮,这引起了考古队员的好奇,咨询专家得知,这是石耳珰,是耳朵上佩戴的串饰。

遗存中还有一件石球,其上部是圆的,底部是平的,在它的表面发现了一些朱砂的痕迹,怀疑它是用作研磨朱砂的工具。

发掘中还发现了少量骨器,主要以骨针、骨笄、骨钻、骨镞为主。其中,一件骨钻推测是制作石耳珰的工具,通过照片可以看出,石耳珰的体形很小,直径大概1厘米,它也很薄,可能不到1毫米,而且它上面有打磨的痕迹。考古队员猜测,石耳珰中间的穿孔,可能是骨钻钻出来的。

通过发掘,考古队员初步分析发现,辕村遗址出土的众多陶器与东下冯遗址出土的仰韶时期陶器组合呈现的文化面貌是一致的。比如,这两个地区出土的深腹罐、夹砂罐、尖底瓶都很类似,尤其是尖底瓶,颈部都有附加堆纹,底部带有小纽,形制基本上一模一样。

独特器型探索盐业利用

盐业资源在人类社会发展中具有重要作用,人类何时开始开发、利用盐业资源一直是备受关注的学术话题。辕村遗址作为距离盐湖最近的一处核心聚落,是否会发现和盐业资源有关的遗存是考古项目组着重注意的。

此次发掘在各类遗迹中发现数量较多的长筒罐残片,器型比较窄高,复原后高约40厘米,形似现代水桶,口大底小,器壁较直,平底。其出土数量与同时期常见的尖底瓶、夹砂罐等器物数量接近,因为只在辕村遗址和东下冯遗址发现,其他遗址还没有发现同样的东西,这就为研究仰韶文化晚期先民储藏盐业资源提供了新线索。

对于每一个考古人来说,发掘工作的每一天都会让人记忆尤深。“因为每一次发掘都是我们对未知的探索,谁也不知道一手铲下去会有什么发现,而我们能做的就是怀着敬畏之心,认真对待发掘出土的每一件遗物,最大限度地获取与古人对话的所有信息,为研究古代人类生活方式、聚落形态等提供资料。”考古队员说。

辕村遗址是环盐湖地区发现面积最大的一处核心聚落,之前已经有一些考古发现。2004年,该遗址被运城市人民政府公布为市级文物保护单位。2006年至2022年,国家博物馆、山西省考古研究院、吉林大学等单位多次对辕村遗址及周边区域进行了考古工作,清理了大量的遗迹现象,包括房址、陶窑、灰坑、灰沟、墓葬等。这些发现丰富了辕村遗址的文化内涵,对探索该地区的古代文化面貌及聚落形态演变具有重要的意义。运城博物馆馆藏一件采集自辕村遗址的二里头文化时期青铜爵,这是山西省内目前可知仅有的两件二里头文化时期的青铜器之一。

辕村遗址经过多年的考古工作,完整地揭示了仰韶文化早期至晚期的文化发展序列,为研究晋南地区仰韶文化发展、演变、消亡提供了有力的实物资料。同时,为研究运城盆地仰韶文化晚期向庙底沟二期文化转变提供了新材料。这些带着“盐味”的遗存,是先人留给后人探索文明起源的最宝贵的财富。

山西晚报记者 武佳