葛原生:四十余载向新突破 用心用情守正传承

开栏语

从琉璃到漆器,从剪纸到面塑,从皮影到刻瓷,从左权开花调到太原莲花落……越来越多的山西非遗从田野巷陌走进社区、景区、商圈、校园,传承与发展的活力在人们的看见、了解与热爱中迸发新生。在见人见物见生活中,诸多山西非遗渐渐活了起来,也愈发火起来。

为了让山西非遗走进更多人的视野和生活,即日起,“晋人匠心”专栏与大家见面,将不定期推出寻访山西非遗传承人系列全媒体报道,带大家走进每位山西非遗传承人的世界,倾听传承故事,探寻匠心之道,感悟非遗之美。

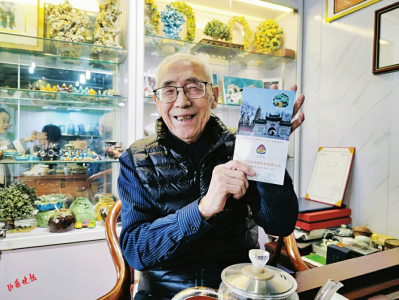

炉渣逆袭而成的假山绿树、明亮耀眼的孔雀蓝釉彩瓶、青绿绵延的起山笔架、古朴典雅的亭台轩榭……走进山西琉璃研发东太堡工作室,从指尖大小、方寸之间的器物饰品,到形制高大的赏瓶墙画,略显局促的工作室里,各色琉璃流光溢彩、惟妙惟肖。这里的“掌门人”是已83岁高龄的葛原生——国家级非物质文化遗产保护项目太原苏氏琉璃第七代传承人、国家级非物质文化遗产琉璃烧制技艺代表性传承人、首批大国非遗工匠。

山西琉璃是中国琉璃的集大成者,而太原苏氏琉璃又是山西琉璃的主要代表。苏氏琉璃始于明末鼎盛于清,当时在北京、南京、山西等地的建筑物上随处可见,清嘉庆期间曾是北京皇宫指定的琉璃瓦烧制基地。1979年,为恢复和传承琉璃技艺,太原市在郝庄公社开办琉璃厂,葛原生负责筹建并担任厂长。当时还是门外汉的葛原生拜苏氏琉璃第六代传人苏杰为师,苏杰毫无保留地将琉璃的核心技术——绝密的制釉技艺传授给他,使葛原生成为苏家琉璃唯一外姓入门嫡传弟子。

40多年来,葛原生经手创办过5个琉璃厂,专心做一个琉璃匠人,致力于山西琉璃的传承和创新。靠着这份持久的内驱力,葛原生在“琉璃大道”上向新突破,掌握了三项“绝技”,一是破解恢复了苏氏琉璃失传的“孔雀蓝”古方的奥妙,掌握了利用现代化工原料以及矿物质炮炼“孔雀蓝”的工艺,重现失传百年的“孔雀蓝”;二是用炉渣制作琉璃,让炉渣变废为宝进入艺术殿堂,激荡起琉璃技艺创新的一池春水;三是潜心攻克琉璃瓦掉釉问题,2022年,铅釉黄琉璃瓦泥坯施釉一次性烧成工艺在实验室成功。

太原苏氏琉璃最著名的釉彩是孔雀蓝,这种釉彩属于熔块釉,需将多种原料高温烧制成液体,成色后经过冷却,粉碎成釉浆,涂上陶胎,经二次烧成方能显现出孔雀蓝的精美。这种釉彩烧制难度极大,曾一度失传,葛原生的师傅苏杰也未能全面掌握这项技术。为把琉璃烧制技艺发扬光大,葛原生潜心研究孔雀蓝的配制技术,用26年的时间,经过近千次试验,彻底破解了孔雀蓝的配方,而且掌握了各种色调的孔雀蓝釉调制方法,使苏氏琉璃孔雀蓝重放异彩。“孔雀蓝沉静如水,却又光彩照人,这几种器物都是孔雀蓝的不同呈现,现在可以根据研究出来的配比调出各种色度的孔雀蓝。”葛原生指着工作室展柜里的孔雀蓝制品自豪地介绍道。如今,他对这项技术游刃有余,能烧制出各种深浅不一的孔雀蓝琉璃制品。

说起用炉渣制作琉璃,是偶然也是必然。葛原生一直对奇石很有兴趣,2015年的一天,葛原生路过一个锅炉房,发现路边的炉渣很有奇石的韵味,灵感突发,挑选了一块炉渣想试着做成琉璃。多次反复摸索构思,上釉烧制后,终于做成了第一个炉渣琉璃作品。“第一个作品是一个笔架,后来根据炉渣特殊的形状开始设计各种造型,现在炉渣琉璃产品已经做成了很多系列。”葛原生称,近几年先后做了几百件炉渣琉璃艺术品,假山、珊瑚、长青树、彩环等都是比较有代表性的系列。

铅釉黄琉璃瓦一次性烧成也是琉璃烧制工艺的重大突破。以往,铅釉黄琉璃瓦需要经过两次烧制方能完成,第一次是泥坯高温素烧,之后在素坯上施釉,再进行一次釉烧。葛原生潜心研发铅釉黄琉璃瓦一次性烧成工艺,2022年,该工艺在实验室取得巨大成功,现在只需在泥坯上施釉,经过一次烧制即可。葛原生介绍,铅釉黄琉璃瓦一次性烧制工艺的研制成功,不仅大大降低了人力、能源成本,最关键的是解决了琉璃瓦掉釉的问题。下一步,该工艺将逐步推广到生产厂家。

不为繁世易匠心,执着精工促传承。葛原生除了执着研发,赋予传统琉璃技艺以新的生命和活力,还在为苏氏琉璃制作技艺这一国家非遗技艺发展更多的新生代传承人。如今,葛原生不仅将这份技艺传承给葛家人,还将其教予苏杰的孙子苏永军,现在,苏永军为太原苏氏琉璃第八代传承人。“我师从苏家,再把这份技艺传回苏家,这是我一生的夙愿,也是太原苏氏琉璃的最好传承。”葛原生欣慰地说道。

山西晚报记者 赵丽娜 张彩云 实习生 王晓萌