儿时大同过中秋节的仪式感

儿时,为迎接中秋节,大同人整整要忙碌红火上半个月。这期间,家家户户都要打月饼、备水果。月初全城凡饼铺俱开炉做月饼,市中瓜果摊遍布街市。《大同县志》中有这样的记载:“八月初,城中即有数十百家予为饼具烙饼之灶,每一铺添至十余,每日卖至千万,累半月不绝,而四门骡马大车拉载西瓜进城者,更不计其数,每日四面大街堆如堵墙,近中秋二三日,货之殆尽。”“月饼西瓜之盛,甲于通省。”可见当时过节之盛。

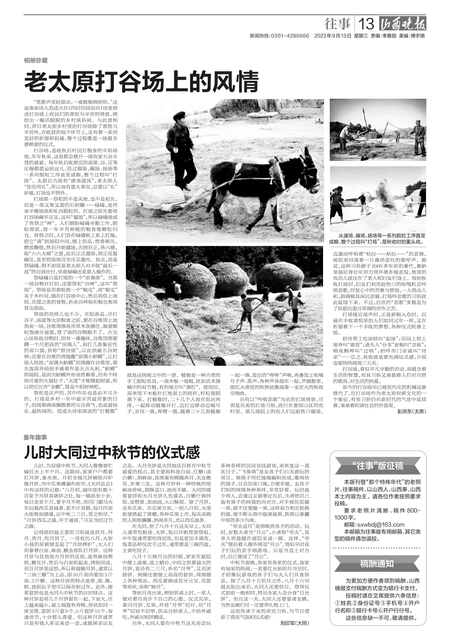

记得那时最主要的习俗就是供月、拜月、赏月、吃月饼了。一进农历八月,大街小巷的面铺便支起了“月饼烤炉”,大人们则拿着白面、麻油、糖去排队打月饼。这种月饼与其他地方月饼的区别,是将麻油熬热,糖化开,然后与白面和起来,烤制而成,而且月饼里没馅,所以称混糖月饼,通常以“三油三糖”为上品,即10斤面内要加3斤油、3斤糖。这种月饼的特点是香、甜、酥、软,放到坛子里可以保存到过年。此外,提浆套饼也是大同人中秋节的应时糕点。这种月饼是将几个月饼套在一起,下面大,往上越来越小,最上端置有寿桃,形状如同一座宝塔,套饼3斤套9个,5斤套饼12个,每逢佳节,十分惹人喜爱。但这种月饼通常只是有钱人家买来尝一尝,或做探亲访友之品。大月光饼是大同地区百姓在中秋节最爱的糕点,其主要原料是白面、红糖(或白糖)、胡麻油,其图案有嫦娥奔月、天女散花、岁寒三友。这种月饼有一种特殊的胡麻油香味,甜酥适口、油而不腻。大同的提浆套饼和大月光饼久负盛名,白糖什锦拌馅、皮橙黄、面油润,入口酥甜。除了月饼,还有瓜果。在瓜果方面,一到八月初,大南街便搭起了席棚,各种瓜果上市,每天采购的人熙熙攘攘,热闹非凡,尤以西瓜最多。

在大同,到了八月十五这天早上,大同人通常吃粉汤、大饼,饭后开始焚香祭祖。中午饭通常要吃得迟些,但是更加丰盛些,饭菜品种仅次于过年,通常都是三碗四盘,主食吃饺子。

八月十五晚月出的时候,家家在庭院中摆上桌案,放上蜡台,中间立供着最大的月饼,直径有二三尺,俗名“月爷”,又名团圆饼。两侧还要摆上高高的套饼,周围摆上各种果品。西瓜要剜成花牙元宝、花篮等形状,俗称“剜月”。

等到月亮出来,照到供桌上时,一家人便对着月亮许下自己的心愿。仪式完毕,拿回月饼、瓜果,并将“月爷”切开,但“月爷”切双不切单,供品分给家人,不给外戚吃,外戚另制饼赠送。

另外,大同人要在中秋节这天还会玩多种多样的民间竞技游戏,来欢度这一喜庆日子。“飞果络”是女孩子们白天游玩的项目。果络子用红线绳编织而成,像网状的袋子,且会加束口绳,方便手提。女孩子们织的网络各种各样,非常好看。玩时最少两人,会通过互猜拳定先后,先者把自己装有果子的网袋扔向对方,对手接住即赢一果,接不住便输一果,这样双方相互轮换扔接,便不断从络中取果装果,胜败以谁囊中果的多少为准。

“夸夫追月”是傍晚男孩子的活动。玩时,岁数大者当“月公”,小者称“夸夫”,其余人则盘腿在庭院坐成一圈。这样,“夸夫”便沿着人圈外围追“月公”,情似平时孩子们玩的丢手绢游戏。只是当追上对方时,自己便成了“月公”。

中秋节夜晚,各家有各家的仪式,每家有每家的热闹,一直要红火到明月当空时,才招集玩游戏的孩子们与大人们共食供品。除了八月十五供月之外,八月十六早晨太阳出来后,大同人还要供日。祭拜仪式如前一晚相同,然后全家人会分食“日光饼”。而且这一天,大同人还要宴请女婿,当然女婿们可一定要带礼物上门。

这些传承下来的讲究习俗,为节日增添了喜庆气氛和仪式感!

刘印军(大同)