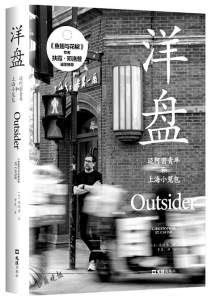

一个老外的上海十八年,《洋盘:迈阿密青年和上海小笼包》节选——

从厨房到办公室,很不一样

洋盘,四川方言中,有洋气、拉风的意思;上海方言中,则指外来人不太了解本地习俗。作者于2005年离开家乡——美国东南部城市迈阿密,来到上海,以年轻厨师的身份开始了他在上海18年的生活。从最初跌跌撞撞闯入一座陌生城市,不知道自己能在这里待多久,到骑着挎斗摩托穿越5000公里寻路中国,从躲在外籍人士舒适的“泡泡圈”,到花10年寻访一位手工锅匠,以《上海小笼包指南》出圈……他穿越在两种文化间,一年又一年,见证了两种文化的碰撞和改革大潮下中国的变迁。

我交到朋友了。

芙蓉蛋是来自纽约的DJ,有一半中国血统,他妈妈是上海人。那时候,他刚好打算回上海闯荡。他在迈阿密的时候,我们就是朋友了,当时我们都在夜店里打碟。他还在曼哈顿一家唱片店打过工,借助那儿的人脉以及互联网,他与一个在上海的DJ——斯托克斯先生——联系上了。斯托克斯邀请芙蓉蛋去他的派对。我也跟着去了。

斯托克斯的真名叫亚当,藤校毕业的,明明是高眉,却过得像个难民。在中国,他享受的是穷日子,开派对,给免费的英文杂志写文章。他的朋友们也都是受过高等教育的名校毕业生,有些人拥有与中国相关的学位,有些人并没有,但他们都在21世纪初的中国热潮中找到了某种自由、某种刺激。他们毕业于达特茅斯之类的藤校。我毕业于厨房。但我们都是来这儿寻觅某些在故乡找不到的东西的。后来,亚当成了我最要好的朋友。他的朋友也成了我的朋友。这些朋友改变了中国对我的意义。

他们都是老外,常常拖着我去“泡泡圈”——那不是个真实的地方,而是泡泡般的小圈子。在上海,既有属于中国的上海——对老外来说有点令人畏惧、令人沮丧的,很难融入;也有属于老外的上海——舒适又昂贵,可以说英语——比如泡泡圈。当年,几万几万的外籍人士都生活在这个泡泡圈里,每年还有成千上万的新人加入。就在那些意大利餐厅和进口超市之间,在法国幼儿园和英国医生之间,泡泡圈成了影子世界,城中之城。2005年我初来乍到时,上海有10万外籍居民。10年后,这个数字翻了一倍。

他们是带着好奇心来中国的,有些人能像模像样地说几句中文,但他们住在昔日的法租界,吃遍了新开的西餐厅。他们在设计、建筑、广告或媒体行业工作。他们告诉在上海的外国人:哪家餐馆的汉堡最好吃,哪家餐馆的酒单最实惠,怎样去医院看病,怎样支付水电煤账单,把卖平价牛油果的蔬果摊捧上了天,在让他们宾至如归的酒吧里喝酒。

我想成为他们那样的人。要学的东西太多了。我与30个中国厨师密切合作,每周工作6天,干了一年,但我仍然对他们、对中国一无所知。他们会告诉我自己的家乡在哪里——南通、合肥、东北——我就点点头,好像这些陌生的名字对我真的有什么意义。用中文的话,我连一句完整的话都说不利索。

我会讲的词句全都是高压厨房里用得到的——快点!太烫了!

妈的!我真的无地自容。

我想,我可以在中国再待一年。

我发表在网上的博客证明了我不仅能做饭,还能干点别的正事。刚好,有个新朋友贾勒特是美食作家,很快就要离开他供职的一家英语周刊。也许我可以试试这个活儿——周刊付钱给我,让我摸清楚上海的食物和餐馆,作为回报,我要做的只是写一些自己的观点?

昔日法租界岳阳路的一家酒吧里,我见到了SH杂志的老板。他看过我在网上发表的摩托车旅行日记。我们边喝啤酒边聊天,因为我没什么经验可言,就东拉西扯地聊了一小时。最后我离开时,压根儿不确定我的未来会走向何方:是回厨房,还是迈进媒体?

那时候,SH刚起步。后来,更多的英文杂志冒出来,然后又都消失了。我得到了这份工作。26岁。在此之前,我从未在办公室工作,只在厨房里干过,其他谋生的工作一概没碰过。要适应餐馆外的新生活需要时间。

在厨房里,有一长串的事情必须在餐厅开门、第一批顾客到来之前完成。时间永远不够用。压力很大,风险很高。立竿见影,反馈即时。但凡你搞砸了什么事,当场就会被发现,就会被骂,你就得再来一次。十有八九,我是那个扯着嗓子骂人的人;我的职责就是纠错。每个人都很紧张。食客到来、服务开始后,压力就更大了。如果你能幸运地逃脱主厨连珠炮般的辱骂,那就算一个美好的夜晚。从来没有闲暇的时刻,总有事情要做。

办公室就不一样了。周一早上9点,我准时到达杂志社,办公室在一栋老旧的高层建筑里,那个楼层普通得没什么好说的。地毯是灰色的。陌生人从电脑显示器的上缘打量我。这一切——办公室的日常,乃至办公椅和办公桌——对我来说都是新鲜而陌生的。这些人怎么能一整天坐在那儿呢?为什么这么安静?他们在哪里做午餐?

来自英伦的执行总编名叫丹,英俊如模特,他带我四处转了一下,说明了我的工作量:每周,我要写1篇与美食有关的跨页专题,3篇餐厅评述(写哪家餐厅由我决定,餐费可报销),还有一个专栏,写餐厅八卦——这家的厨师跳槽去那家了,哪些餐厅即将开业,哪家关门了,诸如此类。没问题,我说。我立马开工,今天就能全部完成。当时我的思维方式还处在“快点儿、再快点儿”的厨房节奏。我只有一个问题:这周剩下的时间将用来做什么?丹看着我,好像我是个怪胎。他似乎在用那种眼神问我:为什么要让自己干更多的活儿呢?这是办公室生活教给我的第一课:慢点儿。把这些活儿拖到星期五吧。不着急。

干过这么多年的体力活儿、每天站立14个小时后,现在我要做的就是……每周在键盘上打几个小时字?还能坐着?这简直有点滑稽。还能领取(微薄的)薪水,我简直都要愧疚了。

10多年来,崇尚大男子主义的厨房灌输给我的完美主义在铺着地毯的办公室里一点儿用都没有。办公室里的员工很娇气。我觉得自己像是从另一个星球来的。