汾水环绕青山旖旎 成就区域独特景观

尖草坪区东西北三面环山,汾河水贯穿南北,自然风光秀丽,名胜古迹众多,人文历史悠久,文化积淀深厚。

这里是明末清初著名学者傅山先生的故里;“古晋阳外八景”中有六景分布境内;这里崛(山围) 山多福寺、土堂净因寺、上兰村窦大夫祠等一批全国重点文物保护单位饮誉三晋;汾河二库休闲度假区和中华傅山园、上兰土雕艺术群等景区别有洞天,所有这些构成了尖草坪区历史文物和自然风光交相辉映的区域独特景观。

名片1

晋阳古景

崛(山围)山的秋天是太原的诗和远方。

金秋十月,寻访山西文化新名片采访团驱车行驶在崛(山围) 山间,体会着“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的意境。路旁彩叶灿若红霞,五角枫、黄栌、松柏、爬山虎……只用一种颜色,便把秋天的独特氛围渲染到极致。

流丹似火 崛(山围) 红叶醉晚秋

崛(山围)山位于太原西北尖草坪区柴村镇,距市区24公里,海拔1400余米,属管涔之枝,南有青峰,北有飞云峰,山势峥嵘,风景旖旎。这里自古桦柏成林,尤以秋色优美的红叶最为著名,是“古晋阳外八景”之首。每当清风拂过静谧深幽的林野,碧涛云动,翠色如流。春日山花竞放,夏日松柏苍叠,秋来红叶漫山,冬日银装素裹,四季景色各异,有“小香山”之称。

因气候宜人,交通便利,近几年崛山围山已成为游人观光、消遣的好去处。由于松树喜阳,柏树喜阴,崛山围山南坡长满青松,北坡长满古柏,便有了“南松北柏”的奇特景观。在山半东侧峭壁上,有两株“双抱不合围”的参天大树比肩而立,相传为一对恋人为反对父母阻婚而殉情处。后人有诗赞曰:“舍命投崖去,身化合抱柏。情深效梁祝,百世盛不衰。”

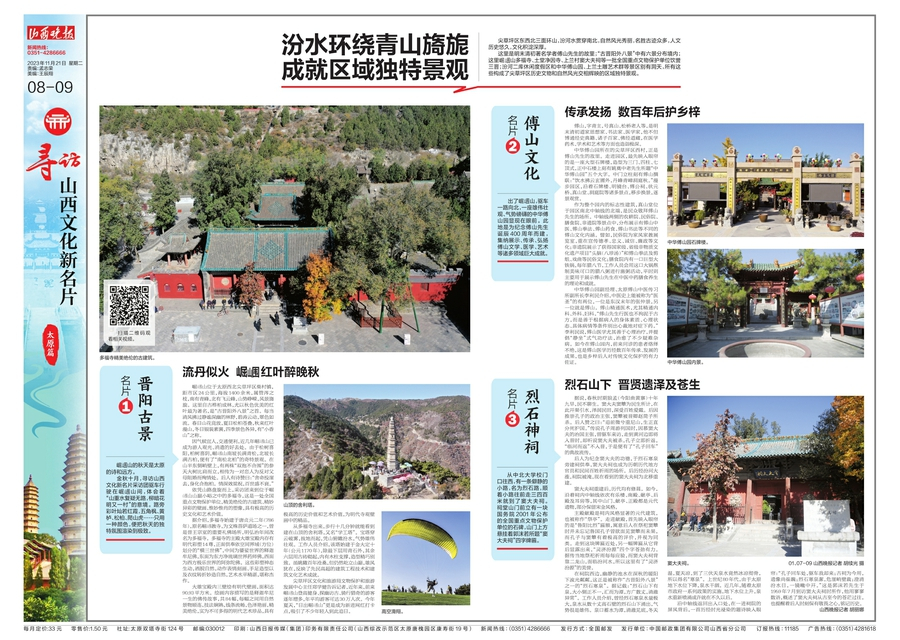

依凭山路盘旋而上,采访团来到位于崛山围山山巅小峪之中的多福寺,这是一处全国重点文物保护单位,精美绝伦的古建筑、精妙异彩的壁画、惟妙惟肖的塑像,具有极高的历史文化和艺术价值。

据介绍,多福寺始建于唐贞元二年(786年),原名崛山围教寺,为文殊菩萨道场之一,曾是晋王宗室的重要礼佛场所,明弘治年间改名为多福寺。多福寺的主殿大雄宝殿内存有明代彩塑14尊,正面供奉依空间界域(方位)划分的“横三世佛”,中间为婆娑世界的释迦牟尼佛,东面为东方净琉璃世界药师佛,西面为西方极乐世界的阿弥陀佛。这些彩塑神态生动,洒脱自然,动作表情刻画、手足造型以及衣纹转折妙造自然,艺术水平精湛,堪称杰作。

大雄宝殿内三壁绘有明代壁画,面积达90.93平方米。绘画内容描写的是释迦牟尼一生的佛传故事,共84幅,每幅之间用自然景物顺连,技法娴熟,线条流畅,色泽艳丽,精美绝伦,实为不可多得的明代艺术珍品,具有极高的历史价值和艺术价值,为明代寺观壁画中的精品。

从多福寺出来,步行十几分钟就能看到建在山顶的舍利塔,又名“学工塔”。宝塔穿云破雾,拔地而起,凭山俯瞰汾水,气势雄伟壮观。工作人员介绍,该塔始建于金大定十年(公元1170年),除最下层用青石外,其余六层用古砖砌起,内有木柱支撑,造型精巧别致。虽眺瞰百年沧桑,但仍然屹立山巅,雄风犹在,反映了先民高超的建筑工程技术和建筑文化艺术成就。

尖草坪区文化和旅游局文物保护和旅游发展中心主任郑学健告诉记者,近年来,前来崛山围山登高健身、探幽访古、骑行猎奇的游客逐年增多,年平均游客可达30万人次。今年夏天,“日出崛山围山”更是成为新进网红打卡点,吸引了不少年轻人到此追日。

名片2

傅山文化

出了崛(山围) 山,驱车一路向北,一座雄伟壮观、气势磅礴的中华傅山园显现在眼前。此地是为纪念傅山先生诞辰400周年而建,集纳展示、传承、弘扬傅山文学、医学、艺术等诸多领域巨大成就。

传承发扬 数百年后护乡梓

傅山,字青主,号真山、松桥老人等,是明末清初道家思想家、书法家、医学家,他不但博通经史典籍、诸子百家、佛经道藏,在医学药术、学术和艺术等方面也造诣极深。

中华傅山园所在的尖草坪区西村,正是傅山先生的故里。走进园区,最先映入眼帘的是一座大型石牌楼,造型为三门、四柱、七顶式,正中石楼上刻有姚奠中老先生所题“中华傅山园”五个大字。中门立柱刻有傅山撰联:“饮水拂云玄圃外,丹峰青嶂洞庭秋。”漫步园区,沿着石牌楼、明镜台、傅公祠、状元桥、真山堂、洞庭院等诸多景点,移步换景,逐景观赏。

作为整个园内的标志性建筑,真山堂位于园区南北中轴线的北端,是民众敬拜傅山先生的场所。中轴线两侧的农耕院、民俗院、膳食院、非遗院等景点中,分布展示有傅山中医、傅山拳法、傅山药食、傅山书法等不同的傅山文化内涵。譬如,民俗院为家风家教展览室,重在宣传德孝、忠义、诚信、廉政等文化;非遗院展示了获得国家级、省级非物质文化遗产项目“头脑(八珍汤)”和傅山拳法及剪纸、戏曲等民俗文化;膳食院内有一口巨型大铁锅,每年腊八节,工作人员会用这口大锅熬制美味可口的腊八粥进行施粥活动,平时则主要用于展示傅山先生在中医中药膳食养生的理论和成就。

中华傅山园副经理、太原傅山中医传习所副所长李利民介绍,中医史上能被称为“医圣”的有两位,一位是东汉末年的张仲景,另一位就是傅山。傅山精通医术,尤其精通内科、外科、妇科。“傅山先生行医也不拘泥于古方,而是善于根据病人的身体素质、心理状态、具体病情等条件别出心裁地对症下药。”李利民说,傅山医学尤其善于心理治疗,并提倡“静坐”式气功疗法,治愈了不少疑难杂病。如今在傅山园内,前来问诊的患者络绎不绝,这是傅山医学历经数百年传承、发展的成果,也是乡梓后人对传统文化保护的有力佐证。

名片3

烈石神祠

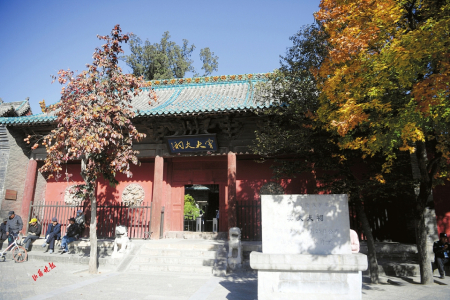

从中北大学校门口往西,有一条僻静的小路,名为烈石路,顺着小路往前走三四百米就到了窦大夫祠。祠堂山门前立有一块国务院2001年公布的全国重点文物保护单位的石碑,山门上方悬挂着郭沫若所题“窦大夫祠”四字牌匾。

烈石山下 晋贤遗泽及苍生

据说,春秋时期狼孟(今阳曲黄寨)十年九旱,民不聊生。窦大夫窦犨为民生所计,在此开渠引水,泽润民田,深受百姓爱戴。后因推崇孔子的政治主张,窦犨被晋卿赵简子所杀。后人赞之曰:“追前微兮重尼山,生正直分死护国。”传说孔子周游列国时,因慕窦大夫的治国主张,曾驱车来访,走到黄河边即将入晋时,却听说窦大夫被杀,孔子立即折返,“临河而返”不入晋,于是便有了“孔子回车”的典故流传。

后人为纪念窦大夫的功德,于烈石寒泉旁建祠供奉,窦大夫祠也成为历朝历代地方官员和民间百姓祈雨的场所。后历经汾河大涨,祠院被淹,现在看到的窦大夫祠为北移重建。

窦大夫祠重建后,历代均有修葺。如今,沿着祠内中轴线依次有乐楼、南殿、献亭、后殿及耳房等,其中山门、献亭、正殿都是元代遗物,部分保留宋金风格。

主殿献殿是祠内风格显著的元代建筑,也被称作“祭亭”。走进献殿,首先映入眼帘的是“鲁阳比烈”匾额,寓意后人在祭祀窦犨时并未忘记鲁国孔子曾欲面见窦犨而未果,而孔子与窦犨有着极高的评价,并视为同类。走到这块牌匾近处,另一幅牌匾从它背后显露出来,“灵济汾源”四个字苍劲有力。据传当地祭祀祈雨每每应验,而窦大夫祠背靠二龙山,面临汾河水,所以这里有了“灵济汾源”的美誉。

在祠院西边,幽静的池水在深秋的暖阳下波光粼粼,这正是被称作“古晋阳外八景”之一的“烈石寒泉”。据记载:“烈石山下有泉,大小侧正不一,汇而为潭,方广数丈,清澈异常”。工作人员介绍,曾经烈石寒泉水量极大,泉水从数十丈高石壁的烈石山下涌出,气势很是雄伟。泉口蓄水为潭,清澈见底,冬天温,夏天凉,到了三伏天泉水竟然冰凉彻骨,所以得名“寒泉”。上世纪80年代,由于太原地下水位下降,泉水干涸。近几年,随着太原市政府一系列政策的实施,地下水位上升,泉水重新喷涌或许就在不久以后。

沿中轴线返回出入口处,在一进祠院的屏风背后,一首历经时光浸染的题诗映入眼帘:“孔子回车处,驱车我却来;古祠为今用,遗像尚崔巍;烈石寒泉潔,危崖峭壁裁;澄清汾水日,一镜巉中开。”这是郭沫若先生于1959年7月到访窦大夫祠时所作,他用寥寥数语,概述了窦大夫祠从古至今的苍茫过往,也提醒着后人时刻保有敬畏之心,铭记历史。

山西晚报记者 胡丽娜