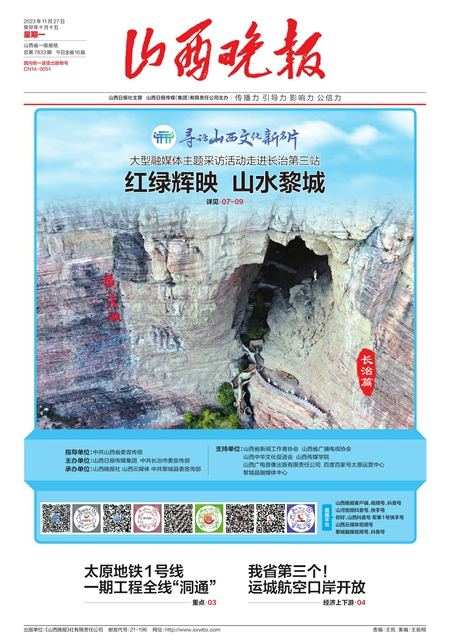

寻访山西文化新名片大型融媒体主题采访活动走进长治第三站

红绿辉映 山水黎城

黎城,是一方古老的土地。新石器时代就有人类在这块土地上繁衍生息,是古黎侯国所在地,是国家级非物质文化遗产黎侯虎、上党落子的发源地。

黎城,是一方英雄的土地。这里是太行山地区最早的抗日根据地和解放区,朱德、彭德怀、邓小平、左权等老一辈无产阶级革命家曾长期在这里战斗和生活,有“人民军工摇篮”黄崖洞兵工厂旧址、“新中国金融的摇篮”小寨冀南银行旧址等500多处红色遗迹,著名的黄崖洞保卫战就发生在这里。

黎城,是一方宜居的土地。气候温和,四季分明,冬无严寒、夏无酷暑。境内有清、浊两漳河和漳北、漳南、勇进三大灌区,小泉小水40多处,是华北地区少有的富水区。

名片1 红色水利

4座石桥是当年抗日根据地在共产党领导下,党政军民团结一心、生产自救、抗灾度荒、支援抗战的历史见证,是共产党一心为民的最好注脚。

穿崖绕壁的人间奇迹

沿着黎城境内的浊漳河顺流而上,会发现一道奇特的人间景观——河岸旁陡峭的山崖上,盘绕着一条绵延不断的人工水渠。这就是黎城几代人前赴后继修筑的属于黎城的“红旗渠”。

黎城地处太行山,山高岭峻,虽有漳河水,自古却难以引漳上山灌溉土地。1942年,华北大旱,河北、河南敌占区的人民被迫逃荒,数以万计的灾民涌入黎城一带,生活十分困难。由于日伪的长期封锁和旱灾的影响,当时的根据地也很困难。

1942年秋后,晋冀鲁豫边区政府和太行边区政府开展生产自救,组织灾民和黎城浊漳河沿岸上遥、柏峪等十多个村庄的民工兴修水利,开展生产自救。边区政府用以工代赈的方式,先后拨款148万元及小米26万斤。参加修渠的民工,每天可挣三斤小米,吃一余二,节约下来的送给亲人。修渠过程中,边区政府主席杨秀峰、副主席戎伍胜和八路军129师师长刘伯承、政委邓小平等领导同志都曾赤膊上阵,与民工说说笑笑一起劳动。

在129师人民子弟兵的大力帮助下,只用了4个多月的时间,就在浊漳河两岸开凿了漳北、漳南两条水渠,总长47华里,可浇地四千余亩,实现了当地人民多年来修渠引水灌溉农田的夙愿,极大提高了根据地的粮食生产水平,开创了黎城引漳上岸新纪元。

成绩喜人,但亦掺杂着太多的血泪与辛酸。施工途中,在打隧洞时,突遇土石塌方,一大片黄土夹杂着碎石急冲而下,刚好把正在劳作的东社村民程省贤扑倒在地,一个二十来岁尚未结婚的小伙子就这样被活活砸死了。

人民为感谢共产党的恩情、纪念129师的卓越功勋,特意把漳北渠、漳南渠上的4座石头渡槽桥,以129师师长刘伯承、政委邓小平、边区政府主席杨秀峰、在修渠中英勇献身的东社村民工程省贤名字,分别命名为“伯承桥”“小平桥”“秀峰桥”“省贤桥”。4座石桥是当年抗日根据地在共产党领导下,党政军民团结一心、生产自救、抗灾度荒、支援抗战的历史见证,是共产党一心为民的最好注脚。

两渠运行十多年后,逐渐无法满足农田水利灌溉的需求,1958年,黎城县委重整队伍重举旗,带领当地民众在浊漳河北岸扩修漳北渠。1966年,上遥公社组织社队干部和社员劈山凿洞、填沟筑坝,一年上马两条大渠,年初扩建漳南渠,岁末开工修建勇进渠。为了修渠,民工肩挑被褥,徒步上百里到工地干活,住的是当地群众的破房,甚至在石崖下用秸秆一挡就睡觉。冬季风餐露宿,夏季挥汗如雨,在悬崖间,在深沟里,在峭壁上,“飞虎队”腰系大绳凌空作业,“铁姑娘队”身手不凡抡锤打钎,“民兵突击队”飞车倒土、伴歌打夯,有60多人献出了宝贵的生命。

勇进干渠穿越重山峻岭,蜿蜒上百公里,过河跨沟,钻洞架桥,工程之宏伟,任务之艰巨,投资之浩大,技术之复杂在黎城历史上是空前的,以当年仅11万人口的小县敢于啃这么巨大的工程,实属不易。勇进渠是黎城渠线最长、灌溉面积最大的一项水利工程,也是黎城人民敢想敢干、改造自然的伟大壮举,是黎城人民雄才大略、聪明智慧的体现。勇进渠修建历时8年,干渠全长102公里,控浇14万亩水地,为黎城创建农业大县作出了卓越贡献。

黎城县委一任接着一任兴修水利,先后建成了干渠总长162公里、支斗渠近1500公里的勇进、漳北、漳南“三大灌渠”,使全县农业生产得到根本性改变,为黎城以后的快速发展打下了坚实基础。“三大灌渠”穿崖绕壁、钻山过岭,镌刻着老区人民战天斗地、艰苦创业的奇迹,谱写了知难而进、勇往直前的赞歌。黎城正在保护开发以“党政军民”4桥为代表的20余处红色水利遗址,连点成线,建设红色基因水利风景区,打造红色教育基地。

名片2 革命老区

这里是一片红色遗址与壮美风光相交织的土地,它以其独特的魅力和深厚的文化底蕴,向世人展示着抗战英雄的英勇和太行山的壮丽。

没有围墙的抗战博物馆

太行深处,黎城县小寨村,曾经孕育而生过一个神秘伟大的机构——冀南银行,它的诞生在中国金融发展史上留下了浓墨重彩的一笔。被誉为“新中国金融摇篮”的冀南银行,是中国共产党在抗日战争、解放战争时期晋冀鲁豫边区的主力银行,邓小平曾为冀南银行题写行名。

1937年,全面抗战开始后,八路军第129师挺进晋东南,以太行山为依托,建立抗日根据地。为了打破日伪对抗日根据地的严密封锁和经济掠夺,根据地军民遵照党中央的决定,于1939年10月15日正式成立了冀南银行。

冀南银行的筹建,面临着“一无人才、二无设备、三无材料”的困难。在中国共产党坚强领导下,冀南银行先后从抗日军政大学、129师、冀南财经学校选调大批业务骨干和财经人才,从日伪占领的大中城市采购纸张、油墨等印刷物资,从上党银号、胜利报社、冀南日报社、太南报社、冲锋报社、太岳新华日报印刷厂等多个单位筹集印刷设备,于1939年4月成功试制首批货币。

冀南银行一直是日本侵略者和国民党顽固派重点破坏的目标。为有效应对敌人的围困和“扫荡”,冀南银行创造性地建立了灵活机动的“马背银行”“背包银行”,保障了根据地银行业务的正常运转。冀南银行不仅肩负着边区军民所需财政物资供给重任,还与当地军民一起开荒犁地、养猪种菜,粉碎了敌人的经济围困与疯狂“扫荡”,克服了种种艰难险阻,作出了巨大牺牲。据统计,冀南银行共有包括两位行长在内的87名同志把鲜血洒在了太行山上。

冀南银行是根据地红色金融发展的缩影,自1939年创建直至中国人民银行诞生,在中国共产党的坚强领导下,为保障军需民用和根据地经济发展筑起了一道坚不可摧的金融长城,最终发展成为根据地银行中货币使用范围最广、币值最稳定、制度最健全、影响最深远的红色银行。

黎城的黄崖山中,有个沟壑纵横、断壁如削的黄崖洞。探寻黄崖洞,可以领略红色遗址与壮美风光的交融之美。抗战时期,八路军在敌后根据地创建最早、规模最大的兵工厂——黄崖洞兵工厂就坐落于此。

黄崖洞兵工厂的建设非常艰难。进入黄崖洞的路程有一百多里,沿途冈峦起伏、沟壑纵横,不是羊肠小道就是河沟和沙石滩,大量设备器材全靠人抬肩扛。黄崖洞没有砖瓦、木料,工程师就带领民工开山凿石,打石造房。

1939年年底,黄崖洞兵工厂建成投产,被命名为“八路军总部军工部一所”,代号是“八路军总部流动工作团”。黄崖洞兵工厂初创时期,是八路军的步枪制造厂。1940年至1941年,是黄崖洞兵工厂步枪生产数量最多的时期,共生产步枪4100余支,其中3000余支都是八一式马步枪。1940年秋,根据八路军副总司令彭德怀要求,黄崖洞兵工厂开始仿制日式五〇炮。到1941年11月,黄崖洞兵工厂共制造五〇炮800余门、炮弹2万余发。这批武器运往前线后,装备到连排,使八路军具备能与日军抗衡的近距离支援火力,多次在战斗中发挥重要作用。

壮大发展的黄崖洞兵工厂,被日军视为“眼中钉”。1941年11月,一场震惊中外的保卫战在这里上演,八路军以少胜多、以弱胜强,创造了敌我伤亡6:1的惊人战绩。这就是著名的黄崖洞保卫战。如今,兵工厂车间、弹药库、战壕、将军屋等遗迹遍布黄崖洞,构成了现存规模最大、保存最完好的国家级红色抗战遗址。

今天的黄崖洞不仅是一处历史遗址,也是一片令人陶醉的自然风光。巍峨的奇峰峡谷、翠绿的树林和悠然流淌的溪水构成了一幅幅令人心旷神怡的画面。无论你是追寻历史足迹的文化爱好者,还是热衷于大自然探险的户外探索者,黄崖洞都能满足你的期待。

名片3 黎氏故里

近年来,因黎侯墓群的发现,分布于我国两广地区和海外的黎氏后裔纷纷前来寻根祭祖。

神秘莫测的古黎国

2023年10月28日,黎城县黎侯王陵祭祀广场,来自全国20多个省份的近500名黎氏宗亲代表参加了2023年黎侯王陵祭祀大典。大典上,所有参祭宗亲代表统一穿着汉礼服,按照古黎国祭祀大典礼制礼节举行,古风古韵,场面恢弘壮观。

黎氏宗亲为什么会选择在黎城县祭祀祖宗?乾隆版的《山西志辑要》中记载,黎城属于古代的黎国,即《尚书》中记载的“西伯戡黎”的古黎国。关于黎国,史书的记载很少。《说文》载:“黎,殷诸侯国,在上党东北……”据《吕氏春秋》记载,周武王建立西周后,封尧的后裔于黎,并且沿用黎国的名称,这就是山西黎氏的起源。

可是,古黎国究竟在哪里?

黎城县西南部有个面积约一万平方米的小水库,水库西南岸有一片高出水面十多米的坡地。2005年,这里发生了严重的盗墓事件。2006年,经山西省文物局批示,由山西省考古研究所牵头、长治市和黎城县文物管理部门参与组成考古队,对该墓地实施调查、勘探和抢救性发掘。经调查勘探发现,墓地面积约40亩,共发掘墓葬10座,其中大型墓葬2座、中型墓葬5座、小型墓葬3座。遗憾的是,保存历史信息最丰富的大型墓葬无一幸免,均遭受了严重的盗掘。

不过,其中一座保存完好的中型墓葬,却帮助我们揭开了古黎国神秘的面纱。这座中型墓葬葬具为两棺一椁,出土了成套的珍贵青铜礼器,有的器物上带有铭文。计簋和壶各二件,鼎、甗、盘和匜各一件。尤其是其中的一件青铜圆壶,体形细长,鼓腹偏下,套环兽耳位于颈部,壶盖厚重。打开这个器物的盖,里面有难得一见的铭文。幸运的是,采访团在黎城的地标建筑——城隍庙,即县文博馆内,亲眼见到了这件稀世珍宝。这件青铜壶是此次发掘的重大考古发现,它证实古代诸侯国确切故址所在,为研究我国商周历史提供了宝贵的实物资料。

更重要的是,古黎国黎侯墓地的发现,揭开了古黎国的神秘面纱,为研究两周时期山西境内诸侯国的源流和文化特色又提供了一把珍贵锁匙,它印证了《尚书》《左传》等历史典籍中的记载,又一次为悠久的中华历史文明找到了珍贵的文物证据,受到中外专家学者的广泛关注和重视,社会影响深远。2007年,国家文物局将其评为中国重要考古发现。

山西晚报记者 赵清源

1.黄崖洞保卫战殉国烈士纪念塔。

2.漳南渠上的伯承桥。

3.黄崖洞兵工厂旧址群。

4.马背上的冀南银行。

01、07-09山西晚报记者 马立明 钟清摄