新增文物860件(套)实证南京大屠杀

今年12月13日是第十个国家公祭日。侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆各类藏品总量已达19.3万件(套)。

自2014年设立首个国家公祭日以来,纪念馆新增860件(套)文物,其中一级文物63件(套)、二级文物204件(套)、三级文物593件(套)。文物无言,历史有声。记者从新增文物中选取四件,还原历史真相,警醒国人勿忘国耻。

南京保卫战最后一道坚守作战命令

这是一份成文于1937年12月11日24时,有关“死守南京”的作战命令——“卫参作第44号”命令。该命令由当时南京卫戍司令长官唐生智向教导总队队长桂永清下达,右上方加盖有“南京卫戍司令长官关防”章。

作战命令上,唐生智要求第八十三军和第八十八师、第八十七师、第七十四军“固守”光华门等区域阵地,并严令“非有命令不得放弃违者按连坐法治罪”。然而仅一天之后即12月12日,唐生智奉蒋介石命令下达守军撤退令。守军各部因撤退失序,多数滞留城内,被日军大量屠杀,损失惨重。

该文物由日本友人岩松要辅于2007年在日本佐贺县唐津市一家书店里发现,并于2017年3月底捐赠给纪念馆。与该文物一同捐赠的,还有教导总队的作战计划、口令、防御工事说明等原始文件。

“完整的作战命令文本十分稀缺,这份史料使我们对卫戍长官司令部所发作战命令的数量、指挥模式及撤退前的部署,有了清晰了解。”江苏省社会科学院研究员孙宅巍说。

盖有“极密”印章的侵华日军战斗详报

已经泛黄的封面上,“极密”印章尤为显眼,这是一份《自昭和十二年(1937年)十二月九日至十二月十三日步兵第三十三联队南京附近战斗详报》。

负责征集这份战斗详报的日本爱知县圆光寺住持大东仁说:“战斗详报是日军的官方记录,是当时、当天记录下来的日志,非常可信。日本有一部分人不承认有南京大屠杀的事实,但这就是铁证!”

史料显示,日军第十六师团步兵第三十三联队于1937年12月10日抵达南京东郊,在紫金山附近与中国守军展开激战;13日,占领天文台、太平门,在太平门附近屠杀了约1300名放下武器的中国军人……

江苏省社会科学院研究员王卫星认为,这份战斗详报来自直接参与进攻南京并实施大屠杀的日军主要部队,记录了作战命令、战斗经过、战地日志等。从日方视角印证了南京保卫战之惨烈,反映了中国军队付出的重大牺牲。

南京审判日本战犯军事法庭庭长石美瑜的印章

1946年2月,中国设立南京审判日本战犯军事法庭,史称“南京审判”。南京大屠杀案主犯谷寿夫被引渡到南京接受审讯,最终被判处死刑。

该法庭判决书显示:“计于中华门花神庙、宝塔桥、石观音、下关草鞋峡等处,我被俘军民遭日军用机枪集体射杀并焚尸灭迹者,有单耀亭等19万余人。此外零星屠杀,其尸体经慈善机关收埋者15万余具。被害总人数达30万人以上。”

当时,担任该法庭庭长的就是石美瑜,在谷寿夫判决书上,也盖有他的印鉴。

2004年,石美瑜的儿子石南阳将石美瑜自存的谷寿夫判决书底稿、部分日本战犯的审判笔录等文物,捐赠给了纪念馆。2017年,石南阳又将石美瑜在判决书上使用的印章捐赠给了纪念馆。“父亲最后一次使用这枚印章,就是南京审判。”石南阳在捐赠仪式上说。

报道日军“百人斩”暴行的美国报纸

“根据《东京日日新闻》报道,两名日本军官比赛看谁能先杀死100名中国士兵,结果都杀了超过100人,双方打平杀了106人,他们又同意重新比赛杀到150人为止,12月6日是89比78,12月1日是56比26。”这是1937年12月14日发行的《芝加哥每日论坛》中,一篇有关两名日本军官进行“百人斩”杀人竞赛的报道节选。

在1937年12月6日发行的《纽约时报》中,也登载了有关日军“百人斩”杀人竞赛的报道。报道称,来自上海前线的一份电报详细介绍了两名日本军官之间的一场比赛,看谁先杀死100名中国人。年纪分别为25岁和26岁的日本军官把赌注压在了这项“成就”上。

这两份报纸由美籍华人鲁照宁捐赠。“百人斩”杀人竞赛是日军残酷暴行的典型案例。这种罪恶行径不仅是杀死中国人,更是以虐杀为乐,充分暴露侵略者的本质。江苏省行政学院教授杨夏鸣认为,西方媒体的相关报道,具有重要的史料、文物和展陈价值。

据新华社

相关

祭奠民族伤痛 凝聚奋进之力

又是一年“12月13日”。第十次国家公祭仪式上,凌厉的警报声将再次响彻这个城市上空,是哀悼更是警醒。

自南京大屠杀死难者国家公祭日设立以来,国之祭定格悲痛,“12月13日”成为不能忘却的共同记忆;国之殇敲响警钟,凝聚成奋进前行的力量;国之愿呼唤和平,人类命运共同体的信念更加坚定。

“12月13日”成为不能忘却的共同记忆

12月的“哭墙”前从不缺少泪水与哀思。这面刻有死难者名单的墙是30万遇难同胞共同的墓碑,10665个名字是他们共同的碑文。

94岁的夏淑琴、95岁的艾义英、89岁的刘民生3位南京大屠杀幸存者在家人的搀扶下来到“哭墙”前。夏淑琴不识字,但很快就找到了7位亲人的名字,外孙女夏媛在她的指挥下为姓名“描新”。

“希望姓名更加清晰,这段历史也会更加清晰。”夏媛说。一笔一划,如同刀刻,思念深入骨髓。

12月8日,美籍华人鲁照宁将南京大屠杀期间刊发的125份美国报纸捐赠给侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。近20年来,他征集并捐赠给纪念馆的史料已达2400余件(套)。“只要生命不停止,搜证就不会停止。”他说。

“真相的探寻从来不会唾手可得。随着国家公祭日设立,越来越多人帮助南京还原史实拼图。”南京市委宣传部副部长、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长周峰说,截至目前,纪念馆各类藏品总量已达19.3万件(套)。

公祭,国之礼也。2014年2月27日,十二届全国人大常委会第七次会议通过决定,以立法形式将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。

这一天,国家公祭仪式现场,下半旗志哀,《义勇军进行曲》响起,全场高唱国歌;防空警报拉响,南京全城车船止行;即使在最繁华的新街口商圈,人们也会放下手中一切,低首默哀……

“以立法形式设立国家公祭日是重要的固化历史之举。”倡议、推动和见证了“12月13日”从地方性悼念活动到国家公祭仪式的全过程,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆原馆长朱成山感慨地说:“很欣慰,所有人都牢牢记住了这一天。”

唤醒奋进前行的力量

每天早上八点半,江东门的钟声总是准时响起。首批进入纪念馆的12名观众分两组撞响和平大钟13声,寓意勿忘国耻。

历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。

每年12月上旬,南京全市小学五年级、初中二年级、高中一年级都会开展《南京大屠杀死难者国家公祭读本》教学。今年,当“记历史、诵和平、共朗读”网络云班会发出“小小和平朗读者”招募倡议后,来自南京以及江西、云南、重庆、辽宁等地学生积极报名参加。

残破的城墙、残缺的军刀、遇难者的头颅和手臂,站在组合雕塑“古城的灾难”前,某部飞行员袁斯煜深有感触。今年以来,已有来自24家军校和部队的4800多名学员来到纪念馆,接受“入伍一课”思政教育。

截至目前,今年已有约350万人次到纪念馆参观,其中港澳台同胞有6000多名。今年3月29日,中国国民党前主席马英九参观了纪念馆。他在受访时表示,身为中国人,不管在海峡哪一边都应自立自强,面对外来欺凌要勇敢抵抗。

国行公祭,凝聚起圆梦中华的奋发之志。

近日,“南京大屠杀死难者国家公祭日和平许愿墙”出现在南京地铁云锦路站、鸡鸣寺站等,人们驻足,写下“铭记历史勿忘国耻”“珍爱和平”“振兴中华”的心声。

和平理念撒播全球

西班牙当地时间10月26日,《世界记忆和平愿景——南京大屠杀史实展》在马德里开幕,展出大量历史图片、实物展品等。“在这样的遭遇之后,中国倡导的是以平和、公正的方式铭记历史。”西班牙“知华讲堂”名誉主席马塞洛·穆尼奥斯在致辞中表示。

曾经遭遇战争苦难,更懂和平可贵。首个国家公祭日至今,史实研究视野逐渐拓展,外译和海外发行工作不断加强。南京大屠杀史实展已陆续走进美国洛杉矶、俄罗斯莫斯科、意大利佛罗伦萨、菲律宾马尼拉、法国冈城等地。

美国当地时间12月10日,旧金山举行了“南京祭”。自2014年以来,海外同步悼念活动渐成惯例,参与队伍不断壮大,从几个国家几个侨社团,到如今70多个国家和地区、160多个侨社团。

曾因战争而蒙尘,如今因和平而闪光。

2017年,南京成为中国首个、世界第169座国际和平城市;今年的国际和平日,来自全球34个国家的近300名外国留学生汇聚南京,在纪念馆尾厅和平墙前,大家用寓意和平、友谊的黄玫瑰,共绘“和平”字样……

“铛、铛、铛……”江东门的钟声每一天都会准时响起,也将长久地警醒国人,最好的纪念,不是踟蹰于逝者的血泊,而是踏着血迹前行,向着我们共同坚信的真理前进!

据新华社

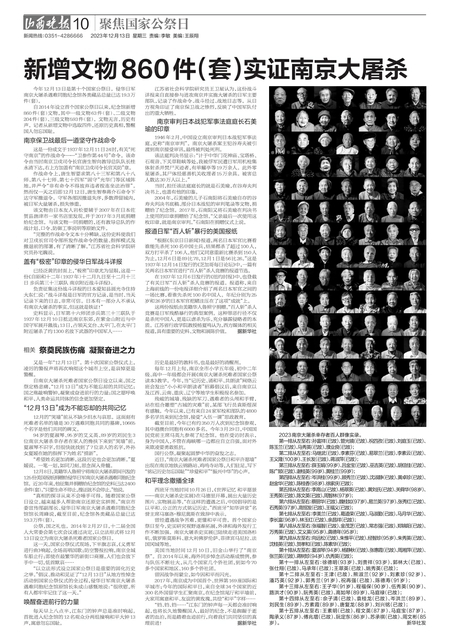

2023南京大屠杀幸存者百人群像实录。

第一排从左至右:孙富祥(已故)、管光镜(已故)、祝四孜(已故)、刘庭玉(已故)、陈玉兰(已故)、马秀英(已故)、濮业良(已故);

第二排从左至右:马继武(已故)、李素芬(已故)、易翠兰(已故)、李素云(已故)、王义隆(100岁)、王长发(已故)、蒋淑萍(已故);

第三排从左至右:薛玉娟(99岁)、吕金宝(已故)、巫吉英(已故)、胡信佳(已故)、陈广顺(已故)、谢桂英(99岁)、黄桂兰(99岁);

第四排从左至右:岑洪桂(99岁)、顾秀兰(已故)、沈淑静(已故)、黄卓珍(已故)、赵金华(已故)、陈桂香(98岁)、徐家庆(已故);

第五排从左至右:李高山(已故)、杨翠英(已故)、黄刘氏(已故)、关舜华(98岁)、王秀英(已故)、陈文英(已故)、周智林(97岁);

第六排从左至右:蔡丽华(已故)、魏桂如(97岁)、易兰英(97岁)、张秀红(已故)、石秀英(97岁)、高恒发(已故)、王福义(已故);

第七排从左至右:李美兰(已故)、葛道荣(已故)、马淑勤(已故)、马月华(已故)、李长富(96岁)、林玉红(已故)、余昌祥(已故);

第八排从左至右:张福智(已故)、金茂芝(已故)、常志强(已故)、郑锦阳(已故)、万秀英(已故)、艾义英(95岁)、龚德年(95岁);

第九排从左至右:向远松(已故)、朱惟平(已故)、经智珍(95岁)、朱秀英(已故)、沈桂英(已故)、贺孝和(已故)、陈素华(已故);

第十排从左至右:夏淑琴(94岁)、杨静秋(已故)、张惠霞(已故)、周湘萍(已故)、张兰英(已故)、蒋树珍(94岁)、仇秀英(已故);

第十一排从左至右:徐德明(93岁)、刘贵祥(93岁)、郭林大(已故)、张仕翔(已故)、马承年(已故);王翠英(已故)、姚秀英(已故);

第十二排从左至右:王津(已故)、熊淑兰(92岁)、刘素珍(92岁)、潘巧英(92岁)、郭秀兰(91岁)、祝再强(已故)、陈德寿(91岁);

第十三排从左至右:王子华(91岁)、程福保(90岁)、伍秀英(90岁)、路洪才(90岁)、阮秀英(已故)、高如琴(89岁)、马庭禄(已故);

第十四排从左至右:佘子清(已故)、袁桂龙(已故)、岑洪兰(89岁)、刘民生(89岁)、方素霞(89岁)、唐复龙(88岁)、刘兴铭(已故);

第十五排从左至右:王素明(已故)、程文英(87岁)、马庭宝(87岁)、陶承义(87岁)、傅兆增(已故)、阮定东(86岁)、苏承祺(已故)、周文彬(85岁)。

新华社发