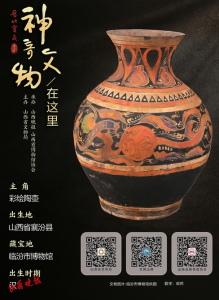

彩绘陶壶:绚烂无比的升仙之梦

文物档案

主角:彩绘陶壶

体态:高47.20厘米、口径19.80厘米、底径22.20厘米、腹径37.60厘米

出生时间:汉

出生地:山西省襄汾县

藏宝地:临汾市博物馆

死生相续。生命不息的流转让泥土深处饱含内容。

在事死如生的汉代,蜕变羽化、长生太虚一直是墓葬的不变主题。我们从墓室的壁画上、画像砖石上、棺椁漆画上、随葬物品上甚至逝者衣帛上,都可以看到并读出灵魂上升到仙界的渴盼、过程与目标最终的实现。这是一个非常宏大的视觉宇宙,以神灵的相貌和形态结合着远古与未来、现实与幻想,笼罩着个体命运和群体的灵魂走向。

在临汾市博物馆里有这样一件珍贵的藏品。虽然从材质上讲,它只是一件普通不过的汉代陶器,侈口,鼓腹,圈足,从造型上看并无特殊之处,是比较标准的钟壶样式。它的高度接近半米,相当敦实。可能有盖子,然而已经遗失很久。令它变得身价不凡的正是覆盖全身的彩绘,从口沿残留的化妆土往下,环颈为云纹和雀羽纹交错组成的图案,其下为弦纹夹三角锯齿纹,腹部为叙事性强的《招魂升天图》,腹部以下及圈足饰以单色彩绘,整体色彩厚重明快,线条流畅坚实,红、绿、蓝、黑、黄、白等诸种色彩交汇相融于器身表面,华丽精美,完整难得。

浑体彩绘的重心就是位于腹部、由上下各两道弦纹割出的《招魂升天图》画域。画面高度占壶体高度的三分之一,环壶长度约近一米二,非常壮观。根据专家的解读,《招魂升天图》采用双钩填色和平涂的技法,描绘的是死者从冥界到天上神界的逐步上升成仙过程。条带式连贯构图由左向右排序,共分人面蛇身、乘凤升仙、蟾蜍夜光、翼龙引导和日中金乌五个部分。而这一系列画中意象,正是汉代盛行的神灵图像。

人面蛇身,或者是人首龙身,在汉代指的是始祖神伏羲和女娲。早在战国时期,伏羲、女娲就被推为人类始祖。长沙子弹库帛书中记载,创始之初,天地混沌暗昧,伏羲、女娲生育四子,四子在四海边缘撑起蓝天,确定四季,成为人类的祖先,成为人类崇拜的祖灵。这部分画面里是一位人面蛇身的戴冠老者,推测是伏羲的形象。作为全图的开篇,在此寄予了生者对祖灵的祈祷,希望给予逝者以来自祖灵的关注和庇护。同时,又从繁衍不息的角度,祈求祖灵帮助逝者重生,甚至成为祖灵的一部分。

乘凤升仙部分,描绘的是仙人手捧三足乌,在彩云缭绕下,驾着一只三头三尾的凤鸟飞行。凤爪下方有死者的魂魄骑着龙跟从,前方是玉兔导引,下面还有飞虎伴随。作为传统龙凤两大祥瑞之一,凤凰崇拜在汉代极为盛行,关于现实中发现凤凰的记录在史书里出现19次之多。作为西王母的使者,凤凰在汉代被认为是凡人升仙不可或缺的导引者。洛阳西汉卜千秋墓顶脊东部壁画上,就有女性墓主人骑乘三头凤升仙去朝见西王母的图案。此处骑凤的仙人无疑也是使者,同时是三头凤的管理者和饲养人,汉画上多见仙人用琅玕果喂饲凤凰的场景。仙人之外,有一个吉祥物构成的隐语布局,便是三足乌和玉兔,龙和虎。前者代表日和月,后者代表灵魂与躯体的交割。在一些墓葬里,墓道或墓门两侧的墙壁上绘有相对的龙虎形象,虎头朝着墓内,代表逝者躯体的载入;龙首朝着墓外,表示逝者最后将乘龙上天。

第三部分画面,蟾蜍出现在月宫里,身体上方有发光的火焰云。在汉画中,蟾蜍和三足乌、玉兔以及九尾狐等祥物都是西王母神话体系的重要元素。蟾蜍是月宫灵物,汉代人认为它有助于升仙,有助于长生,同时也作为生殖崇拜的一种。汉代人可能无法理解蟾蜍冬天蛰伏消失,春天复出大地的奇异现象,更因其超强的繁殖能力,仿佛一夜之间遍地都是,就会觉得它是长生不死的灵物。《道书》里说,“蟾蜍万岁”,因此也能理解当时那些拿蟾蜍来炼丹的人。

第四部分表现的可能是汉代彩绘陶器上最有气势的一条翼龙了。它的身形随着彩云宛转游动,头部朝向飞升而来的逝者灵魂,两条龙须随着云气回收鼓荡,有如芝草。在汉代画像中,龙是最为常见的吉祥物之一,长沙马王堆三号汉墓出土的帛画中,龙几乎贯穿整个画面,楚人借龙飞升,以凤导引,表现出引魂升天、除恶辟邪的含义。汉代人相信龙可以载人升仙,将灵魂送往神界,汉武帝就表示过自己,“愿乘六龙,仙而升天”。

最后一部分画面,龙尾与红日相接,红日中有神鸟在云气中遨游。神鸟即可以指代太阳的金乌。《山海经·大荒东经》中提到,“汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌”。太阳里面出现飞鸟的画像,在汉代远远多于我们熟知的三足乌形象。三足乌的出现源于金乌,偶数为阴,为了表征太阳的阳性,并与月亮里玉兔、蟾蜍的四肢相对,于是为金乌增加了一足。显然,此处并非强调红日的阳性,而是用金乌的遨游来表征逝者灵魂最终到达仙界的自由状态。而太阳无法直视,到这里一个灵魂的解脱升仙过程完美地结束,所用场景都被阳光收束,成为留给生者的一场绚烂无比的梦。

彩绘陶也称烧后彩绘陶,指的是将泥质陶胎烧成之后,在其表面进行彩绘。战国、秦汉时期是彩绘陶发展的繁荣时期,这个时期的墓葬中常有彩绘陶壶、鼎、钫、盘、尊等等随葬器出土。汉代喜厚葬,因此器物身上的绘画元素异常丰富,创造出许多特有的纹饰。由于它是烧后加彩,无法解决色料附着性不牢的实际情况,特别是粉彩很容易受潮脱落消失。这件彩绘陶壶保存至今图案基本无损,与当时画工所用的油质性材料有关,也与一个奇迹有关。

唐晋