黄河之魂华夏之根 平阳故地赓续文脉

万物皆有起点。我们的生命,乃至国家历史,都发轫于某处。尧就是源头。

走在尧都的大街小巷,仿佛穿越进一部厚重的书卷,从古老的尧庙到雄伟的鼓楼,从古朴的民居到壮观的城墙,那些曾经的故事和传说,在眼前一一浮现。

尧都更是传承和发展的见证者——生活在这里的人们,珍视着宝贵的文化遗产,将传统文化与现代生活完美融合。在这里,你可以欣赏到精彩绝伦的民间艺术,品尝地道的传统美食,感受到浓厚的人文气氛。

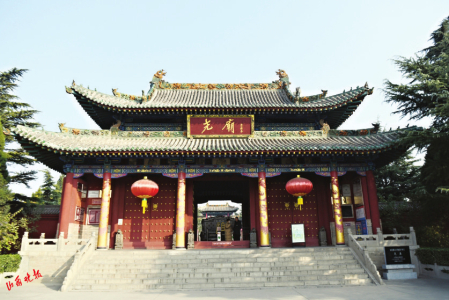

名片1 尧庙

尧庙作为纪念尧、舜、禹三位先祖的庙宇,因其集纳丰富历史文化和5000年文明史的国祖庙而名传遐迩,蜚声海外,天下炎黄子孙纷至沓来,参谒祭奠。尧庙以及尧文化,无疑是尧都区最悠久、最厚重、最光耀的文化名片。

访中华始祖圣地 觅华夏血脉根魂

尧庙,始建于西晋,旧址在汾河西岸,西晋元康年间迁至汾河东岸,唐高宗李治显庆三年(658年),庙址又由府城西南迁至城南现址,即临汾市尧都区南郊,距今已1300余年。

历经千年的尧庙,历朝历代均为国家级祭祀之所,进行过多次修葺与扩建。而今的尧庙,占地面积6万平方米,总建筑面积6994平方米。虽栉风沐雨,经历战火,光彩却从未消弭。

临汾古称平阳,4300多年前,帝尧在此形成古代中国最早的格局,尧都平阳因此成为华夏文明最早的发祥地之一。如今,人们来到尧庙寻根,到底寻的是什么?一是寻文化之根,中国最早的诗歌《击壤歌》、围棋、华表、戏曲等众多传统文化的产生,都能在尧都找到源头;二是寻精神之根,中华民族之民主、和谐等多种精神之魂起源于尧都。

了解尧及尧文化,也能更好地了解世界。山西省散文学会名誉会长、尧文化研究专家乔忠延告诉记者,帝尧出生于临汾市尧都区伊村,定居在姑射山麓的平湖北侧。及至今日,河东大地不仅流传着帝尧出生的故事,还有他成亲、继位、拒礼、访贤、让位以及安葬的传说,皆引起考古工作者的关注。如今伊村村南的高崖上仍然耸立着一块明代万历年间的石碑,上面刻着“帝尧茅茨土阶”6个大字,与考古发现互相印证,说明帝尧的故里确在尧都。

帝尧在政治上垂拱而治,教化天下,初创法律,实行禅让;在农业上钦定历法,观测四季,划定节气,下种耜田,发展农耕,拉开了农耕文明的序幕;收获的粟谷要保管和守护,用一道防护围墙夯筑在住地周边,形成了最初国家的雏形;为采纳臣民的意见,帝尧设立“诽谤之木,敢谏之鼓”,是今天华表的来历;帝尧通过“克明俊德,以亲九族”,促成各部族和谐相处,其德政以及尧文化所产生的深远影响,对整个中华民族思想和文化的形成都有重要的作用。

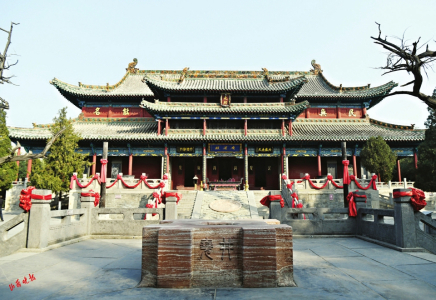

穿五凤楼,过尧井亭,广运殿内整装祭拜,尧王像前感念道德贤明。遥想4300多年前,帝尧“敢谏鼓”,广开言路,开张圣听,纳谏除弊,开创民主理政先河,创造“尧天舜日”盛世,先民吟咏“日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食”赞颂美好生活,心中不免会涌动起作为华夏子孙无限的自豪感。

纵观庞大错落的尧庙建筑群,大殿精巧,玲珑别致,极具中国古建筑的精髓。院内诸多古柏,静默肃立,更添思古之情。其中有一株1700多年的古柏,始种植于晋朝。临汾本地民谣说“八十九,九十九,难见古柏抱着走”,说的就是这株柏树。

尧文化的千古魅力,从未因时空的推移转换而略显黯淡。这样一张历久弥新的文化名片,承载着今人对先祖圣贤的诗意想象,象征着生生不息的华夏文明,更成为刻在骨血与基因深处的精神寄托。

名片2 威风锣鼓

威风锣鼓以其豪放、热烈、喜庆、振奋人心的表演而闻名,因表演时锣鸣镗镗、钹音清脆、鼓声如雷、气势磅礴、威风凛凛,故名威风锣鼓。其表演形式多样,内容丰富,富有地域特色。威风锣鼓继承上古遗风,具有悠久的历史。《吕氏春秋古乐》篇中载:“帝尧立,乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以作歌,乃以麋革各置缶而鼓之。”

千年铿锵回响 盛世繁华乐章

尧都拥有深厚历史文化底蕴,是众多非物质文化遗产的故乡。其中,威风锣鼓作为最具代表性的民间艺术形式,以其古朴典雅、纯正健美的独特魅力,深受广大人民群众的喜爱。

鼓的创造很有可能是远古人类感动于自然之声,如雷鸣、石滚、空洞物体的碰撞等,模仿其声音的洪大、威严、旷远。我国古代有“鼓法天,钟法地”的记载。威风锣鼓起源于尧舜时期,距今已有数千年的历史。它以其精湛的制作工艺和独特的演奏技巧而闻名于世。制作时,鼓身选用优质木材制成,然后用牛皮蒙面,再用铜钉固定;锣的材料则选取生铁锻造而成。

威风锣鼓表演者强悍矫健的身姿,粗犷豪放的性格,朝气蓬勃的气势,处处体现了黄土高原上民众豪爽奔放的性格。在表演过程中,威风锣鼓的声音洪亮、气势磅礴,犹如千军万马奔腾而过一般,带给人深深的震撼。

威风锣鼓的表演内容丰富多样,既有粗犷豪放、气势磅礴的《秦王点兵》《三战吕布》等曲目,也有如《四面埋伏》《鸡鸣犬吠》等纯音乐性质的曲目。表演者通过各种鼓槌的运用,以及各种节奏的变化,将乐曲中的情感表现得淋漓尽致。此外,威风锣鼓还融合了舞蹈、戏曲等艺术形式,使表演内容更加丰富多元。

国家级非物质文化遗产临汾威风锣鼓传承人张勇介绍说:“威风锣鼓不仅是一种民间艺术形式,更是一种民族文化的传承,它蕴含着中华民族深厚的文化底蕴和民族精神。”在威风锣鼓的表演中,彰显着对传统文化的尊重和传承,对家乡和生活的热爱,以及对美好未来的向往和追求。这种精神内涵,使得威风锣鼓在人民群众中拥有广泛的认同感和感召力。

张勇从小学习威风锣鼓,不仅继承了传统技艺,还在此基础上不断发展和创新,将威风锣鼓的表演形式和内容推向新的高度。

在张勇的带领下,威风锣鼓多次参加国内外各种演出活动,向世界展示了中华民族传统文化的独特魅力。同时,他也致力于培养更多的年青一代传承人。在他的努力下,威风锣鼓的传承和发展取得了显著的成果。

威风锣鼓如同一颗璀璨明珠镶嵌在这片古老的土地上,它不仅是华夏文明的见证者,更是中华民族文化的瑰宝。

名片3 平水绣

平水绣属于晋绣一脉,因尧王建都“平水”而得名。平水发源于尧都区金殿镇,因宋金时期刘渊刊印诗词韵书《平水韵》而驰名。

千年古都绣艺生辉 平水韵中一脉传承

尧都作为华夏文明发源地,平水绣这项晋绣一脉的刺绣技艺正源于此。战国时期,此地作为韩国都城将“锦衣绣袍”推向了鼎盛繁荣。及至宋代,平水绣成为吟诗作赋、铺锦列秀的时尚潮流。令人惊叹的是,“平水绣”的106种针法与《平水韵》如出一辙。这一切充分展现了当地历史文化底蕴和创新发展精神,成为文化长河中的瑰宝。

尧都区金殿镇作为平水绣的发源地,积极推动这项非物质文化遗产的保护和传承工作。在政府的大力支持下,当地设立了“鲁桂君刺绣艺术馆”以展示传统的优秀技能和创新成果。

平水绣第11代传承人鲁桂君,从小耳濡目染逐渐爱上刺绣。在从事刺绣的几十年间,鲁桂君不仅继承了传统技艺,还勇于创新求变,将现代审美融入古老的刺绣工艺之中,为这门古老手艺注入了新的活力与生机。在她的手中,一针一线串起的不仅仅是美丽的图案,更是对于历史的敬畏和对于文化的坚守。如今,在她的倡导下,平水绣传承团队吸收了一批年轻人才。

名片4 平阳泥塑

平阳泥塑是流传在尧都平阳一带的传统制作工艺。它以地方特有的红胶泥为主要材料,经过捏塑、雕刻、黏接、修坯等10余道工序完成生坯,待生坯阴干后再入窑经800℃至1100℃烧制而成。其制作工艺和选材与陶寺遗址出土的4000多年前的捏塑陶器一脉相承。

一捧触手可及的泥土 一尊巧夺天工的雕塑

黄土高原腹地,一泓清水日夜流淌,在广袤无垠的汾河谷地平原上贯穿而过,冲刷出厚实肥沃的泥土。一团红褐色的泥,经过一番雕刻,竟能幻化成丰富多样、充满生活气息的物件,完美融入寻常日子里——平阳泥塑这一古老的艺术就此发端。

刘波,山西省非物质文化遗产“平阳泥塑”的代表性传承人、山西省工艺美术大师、临汾市“平阳工匠”荣誉称号获得者。在他的“泥圪垯陶艺雕塑工作室”里,一抬眼,便可看到一尊尊表情夸张、神态各异、憨态可掬、活灵活现的泥塑作品,充满浓郁的乡土气息,没有拒人于千里之外的触不可及——不需介绍,不必讲解,它们站在那里,无声却精准地表达着这项文化艺术的独特魅力。

据传,平阳泥塑最早的泥塑源于新石器时期。春秋战国时,随着真人殉葬时代的终结,用于陪葬的泥塑陶俑大量出现,成为平阳泥塑的一种新的表现形式。那些不知名的民间艺人用天然、俯首可拾的材料,巧手一捏,便是一尊泥塑艺术品。其表达内容自由宽广、不拘一格,可以是邻居家的胖娃娃,可以是路边摇着尾巴的小黄狗,可以是满面丘壑的农人,也可以是明媚泼辣的新妇……凡是生活,皆可入画。

刘波便是因此而深深着迷,他说:“平阳泥塑不是高高在上的阳春白雪,它塑造的是平常人都可感受的生活滋味。而且,平阳泥塑有很强的视觉冲击效果,有极高的艺术价值,堪称平阳民间艺术的一朵奇葩。”

平阳泥塑靠社会传承而代代流传,成为古平阳范围内的一种集体记忆。“这么多年来,这手艺一直没断根儿,有很多人家在做,甚至祖祖辈辈都从事这个行当。”据刘波考证,由于历史、社会等因素,现今仍在坚持平阳泥塑的专业手工制作艺人并不多,“在临汾,不超过10个人。”

近年来,国家出台各种措施和办法,让像刘波这样的匠人有了更多的生存空间,他们将平阳泥塑进行系统地整理、发掘和延续。刘波也在培养新人、将非遗技艺传承下去之余,致力于将这门古老的艺术与当代生活结合起来,让平阳泥塑迭代更新,焕发青春。

名片5 苏寨

苏寨,位于尧都区东南方向,现存东征红军伤员隐蔽地旧址(红军角)、抗日决死纵队一部驻扎地旧址、抗日二区政府驻扎地旧址、临汾战役后方医院旧址群、无名烈士墓址群等革命旧址遗址30余处,是一个具有重要历史意义的地方。

全景呈现革命故事 红色文化生动传承

苏寨,位于尧都区的一个小山村,一个充满革命历史底蕴的地方。

苏寨将“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”作为行动纲领,走出了一条以红色文化旅游业助推乡村振兴的特色发展之路。在这里,场景剧《苏寨回响》以其独特的魅力和丰富的内涵,吸引了无数游客,成为红色苏寨的一大亮点。《苏寨回响》的独特魅力在于它不仅通过舞台表演展现了红军长征的艰辛与伟大,还通过音乐、舞蹈等艺术形式,展现了红军长征时期的艰苦生活和革命精神。一部场景剧不仅仅是一种艺术表演,更是一种革命历史的传承。这些历史事件和人物都是中国革命历史的重要组成部分,通过场景剧的形式展现出来,不仅让观众更加深入地了解那段艰苦的斗争岁月,也激发了观众的爱国热情和民族自豪感。

不仅《苏寨回响》得到广泛的关注和认可,走“红军路”、吃“抗战饭”、游苏寨红色历程纪念馆……苏寨深挖红色资源,一步步打造出新活力。

山西晚报记者 王晓娟

01、07-09山西晚报记者 寇宁摄