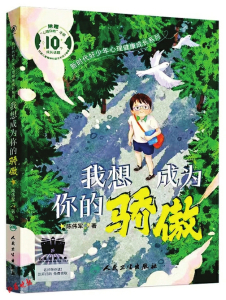

聚焦二孩家庭亲子关系,儿童文学作品《我想成为你的骄傲》节选——

黎小北的大胆念头:写小说

《我想成为你的骄傲》陈伟军著 人民卫生出版社

这是一部立足中国儿童心理,反映儿童心灵困境和成长烦恼的文学作品。黎小北是一名普通的六年级男生,他懂事、乖巧,却总生活在“比较”带来的压力之中。在家长和老师眼里,他的双胞胎弟弟黎小东是典型的“完美小孩”,各种对比正在悄然发生……黎小北在失落中找寻理想的方向,曾经遭受嘲笑的梦想也逐渐向他靠近。最终,在众人的支持与帮助下,他实现了写作的梦想,也实现了与自己、与家人的和解。

作家陈伟军以个人写作经历为蓝本,将视角聚焦在永远处于被无形比较中的孩子们,通过本书传达出他对孩子们的鼓励和关切:每一个普通的孩子,都有其闪光之处,都能成为父母的骄傲。

黎小北郑重其事地写下题目,一笔一画。笔尖落在纸面上,像新燕啄过刚钻出草芽的春泥,愉悦而稳妥。

他向窗外望去,暮色正从天空的四面八方聚合。这一刻,黎小北的心里快速地闪过一丝自豪与满足。是的,谁能想到,这个普通到几乎收获不了太多夸赞,但又还算听话惹不起半点儿波澜的小男生,竟有要写一篇小说的大胆念头。也许,你很惊讶,也觉得这样的想法太自不量力了,疯狂而不切实际。

然而,这个想法在黎小北的内心已扎根许久,但他没告诉任何人,包括爸爸妈妈,也包括他最要好的同学易米。想到这里,黎小北心中满是愧疚。

那年盛夏,他和易米两个人在爷爷奶奶家村口一棵香樟树下,煞有介事地模仿着电视剧里的情节,敬天敬地敬彼此,满怀豪情地进行“结拜”仪式并宣称今后必须“无话不说”。他们之间分享过无数个小秘密,每次凑在一起说完悄悄话,两个人就你看看我,我看看你,然后甩下一串嘻嘻哈哈的疯笑声,好似湖岸边垂下的柳条迎风摇曳。

只是唯独这件事——他要写小说,黎小北选择谁也不说,宁可背负“背叛友谊”的罪名,他也不能说。

黎小北恍然看见不久前一次班队课上的情景朝他扑面而来。那次课的主题是“理想”,当这个神圣的词语被班主任江老师用红色粉笔写在黑板上的那一刻,黎小北的脑海里飞快地跃出自己的想法。没错,他要当一名作家!

他把手举得高高的,确信江老师已经留意到他的跃跃欲试。当江老师点到他的名字时,他还是心跳加快了。他站起来,蓄势想要用最洪亮的声音,却不知为何,他的喉间哽了一下,“作家”一词被可怜地挤了出来,化作颤颤巍巍的声响。

紧接着,一阵哄堂大笑。黎小北知道,他们嘲笑的不是令他自己也失望的说话声,而是这个理想本身。他们肯定会想:作家?这个在平常学习生活中很少被大家提及的职业,仿佛只存在于语文书上和书店里高高的书架上。在同学们的理解中,作家是课本里提到的鲁迅、老舍、冯骥才,或是大家追捧的曹文轩、秦文君、沈石溪……黎小北?就凭他?!他和大家一样,只不过是个小学生,外貌普通、表现平平,和作家的神圣感一点儿关系也没有。

江老师阻止了同学们的笑声,示意黎小北坐下。江老师说了很多话,像有魔法一样镇住了一切。至于她具体说了什么,黎小北不再留意和关心。他知道,无非是些鼓励他的话语,类似在家时妈妈常对他说的那些话一样。

如果说,黎小北丝毫不介意同学们的嘲笑,那必然是假的;如果说,黎小北特别在意江老师或妈妈那些“善后”补救的鼓励,那也是假的——他已经不再是那个只需要一块糖或一句话就能被哄开心或轻易信以为真的小屁孩儿了。

其实,黎小北的心中早已有他崇拜的偶像。励远,是黎小北最喜爱的作家。黎小北把他的作品片段工整地誊写到摘抄好词好句的“采蜜本”上。

黎小北喜欢这位作家,还因为他们生活在同一座城市。就在今天下午,在学校的阅读月活动的启动仪式上,他的偶像作家受邀为全校师生演讲。活动结束的时候,同学们都纷纷挤到前厅索要签名,他却没有勇气凑上去,孤独地留在报告厅最后一排的位子上。

今天的活动上,励远根本不可能在黑压压的人群里留意到黎小北——所有人都穿着同色同款的校服,都瞪着充满好奇和期待的眼睛。但黎小北却不那么认为,他确信这位坐在台上的作家一定是能看见他的,每一句话都似乎专门为他而说。

“如果我们的梦想是天空,那么就要像春笋一样向上、向上!”

“如果确立了一件想做的事,我们就要满怀敬意地去做……”

每一句话都震撼着黎小北小小的心灵。他很感动,感动于眼前的这位偶像说的不只是“你”,而是“我们”,这个“我们”包括了台上已是而立之年的励远和台下还是小学生的黎小北。

放学铃声响起时,黎小北成为第一只飞出校门的鸟儿。

回到家,爸爸妈妈照例还没下班到家。他要趁只有他一个人的时候开始自己的梦想。

是的,他真的行动了,要“满怀敬意地去做”。可是,怎样算是有敬意呢?他犯了难。

他突然想起奶奶也曾和他提到过这个词。每年暑假回乡下奶奶家时,奶奶总要在清晨念佛,打开东南面的窗户,迎接晨曦照进来,然后漱口洗手,最后安稳坐定便开始念起了黎小北从来都没有听真切过的词组。当时,奶奶正是用“敬意”来解答他的好奇。

想到这里,黎小北抹去了因刚才一路奔跑而冒出的满脸大汗,再认真地洗净双手,急切而虔诚。他从抽屉里拿出一本崭新的笔记本,这是他上学那年爸爸送给他的,在扉页上有爸爸写的字:送给亲爱的黎小北。封皮是蓝色的,是他最喜欢的大海的颜色。

他满心欢喜地写下题目。只是,一篇小说得有多少字?得写多少页?得用多少时间呢?黎小北没有概念。在他的认知里,要是能够坚持写下几千字,应该就算大功告成了吧。毕竟,每次语文试卷的作文试题上都会写着:不少于400字。要是能够乘上十倍,这次写上个四千字……哇!黎小北的心里涌动着一阵激动,他差点儿叫出声来,仿佛梦想精灵的魔法棒一挥,一切都已完美呈现了。

黎小北不敢再往下想。他模仿着很多图书封面上的格式,认真地继续写下几个字:黎小北著。刚写完,他又有点儿忐忑。

笔,停在他的名字处。很久之后,笔杆子忽然像是不受控制地来回划动了几下。最终,他的名字被无数条丑陋的黑色“蚯蚓”覆盖。

黎小北悻悻地扔下笔,他托起下巴,眼睛不由自主地望向摆放在书桌上的相框。那是一张家庭合影。照片上,黎小北的妈妈兰蕙穿着奶咖色的裙装,敞领中衬着一条纯白色的丝绸巾。长发流泻处别着的蝴蝶样式的发卡,像是沉醉其间的真蝴蝶,再也不肯飞走。最惹人注目的便是她脸上浮动着令人温暖的笑容。

和她形成强烈反差的,是身边的男子。没错,他是黎小北的爸爸黎响。他的表情如一潭静水不泛起一丝涟漪,就如他平常在单位搞科研工作时一样一丝不苟。黎小北有点儿害怕爸爸,两人的眼神一触碰,黎小北就不自觉地躲闪开去,仿佛每当那时他就幻化成一串不知道哪里出了差错的公式。

在爸爸妈妈的前方,竟然站着两个几乎长得一模一样的男孩。同样的身高与体格,同样是结合了爸爸妈妈最为明显的五官特征,同样是刘海儿半遮额头的发型,同样是蓝白相间的条纹衫……当然,你还是能够找到两者的不同之处:左边的那位戴着蓝色镜框的眼镜,妈妈的一只手安稳地搭在他的肩上;右边的那位却不近视,抬起一只脚帅气地搁在足球上。若不是这两点区别,他俩简直就像用电脑鼠标复制、拖动、粘贴出来的形象。

他们是一对双胞胎兄弟。眼镜男孩便是黎小北,他十分懊恼鼻梁上架着的这副眼镜,可是又有什么办法呢?离开了它,他只能看到一个模糊混沌的世界。站在他身边玩球耍酷的则是他的弟弟黎小东。是的,黎小北比黎小东早出生十一分钟,所以他理所当然成为了哥哥。

关于他们两个人的名字,黎小北有一次无意间偷听到妈妈对爸爸发出的抱怨:“当时我就说,一个北,一个东,两个不同的方向安在两兄弟身上会不会不大妥。可你坚持说这两个名字好……”

“这和名字有关系吗?”爸爸果断地截住了妈妈的话,丝毫没有任何拖泥带水的成分,“同样是我们的孩子,就差十一分钟,对,十一分钟,结果兄弟俩完全两样。”

“你小点儿声,别让孩子们听见……”

可是,黎小北听见了,听得真切。他很知趣,知道爸爸妈妈的烦恼关乎他们两兄弟。不,准确地说,只关乎黎小北。

尽管他对爸爸的这句话心存芥蒂,可是爸爸说得没错,事实正是这样。人们嘴里赞叹的那个优秀孩子,不是黎小北,而是弟弟黎小东。

黎小北从来看不透自己的情绪。对于弟弟的荣誉,黎小北很高兴,也引以为傲,但他也似乎不全是高兴。他永远不知道心里那个深埋的五味瓶里,到底装着什么不为人知的小秘密。