海云禅师:让金元皇帝折服的国师

海云印简是金元时期著名的禅僧,生前与佛教界及上层统治集团均有密切联系,曾先后受到金朝和蒙元统治者的尊崇,弟子甚多,影响广泛。其一生的活动不仅对当时的佛教,对蒙元政权的汉地统治政策都产生过重要的影响。

一、海云禅师之生平

关于海云禅师生平的记载很多,《大蒙古燕京大庆寿寺西堂海云禅师碑》(以下简称《海云禅师碑》)、无念常《佛祖历代通载》、程矩夫《雪楼集》及《佛日圆明海云祐圣国师舍利宝塔记》《西京大华严寺佛日圆照明公和尚碑》等都有记载。

结合碑记和史料可知:海云禅师,山西岚谷宁远(今山西岚县)人,俗姓宋,法名印简,海云为其道号,生于金朝章宗泰和二年(1202年),圆寂于蒙古宪宗七年(1257年)。

父母以行善闻名乡里,母王氏世代奉佛。海云自幼聪慧而异于常人,七岁入学读《孝经》,因其观点太过于惊世骇俗,带他拜见“传戒颜公”并剃发。8岁时出家,礼中观沼公为师。十一岁时(金崇庆元年),受金卫绍王恩赐,纳具足戒。此后一直随中观沼公在岚州广惠寺学法。14岁时,金宣宗闻其德行,特派使臣赐以“通玄广惠大师”之号,后随长松一公禅师学法,佛学修为日渐精深,深受器重。

金贞佑五年(1217年)蒙古太师国王木华黎攻陷宁远城,海云与中观沼公被执。成吉思汗闻讯,遣使令木华黎,使“存济无令欺辱”“与免差役”,并问候“小长老好”,于是天下皆称海云以“小长老”。后延居海云师徒于兴安之香泉寺,署中观为“悲云正觉大禅师”,海云为“寂照英悟大师”。

成吉思汗十六年(1221年),中观沼公圆寂。处理完中观后事,19岁的海云决定北上燕京,在路过松铺这个地方时,夜宿岩下,“因画火大悟”,体悟到解脱之道未离日用自然,古今禅师所示皆非梦话。后至燕京庆寿寺参中和老人章公为师,担任寺院的书记。此后“透尽临济正宗”,得临济宗佛法之真髓,继承中和之衣钵。

20岁时,开堂讲法,主持兴州安山(河北滦平)之仁智寺。此后“历燕之庆寿、竹林,易之兴国,兴安之永庆,昌平之开元,真定之临济,云中之龙宫、华严诸大刹”。蒙哥汗七年(1257年),海云“趣画天风海涛飞云之状于(山西大同)华严西壁,诘朝而逝,年五十六。还葬庆寿之西南隅,赐谥佛日圆明大宗师,诸大弟子分舍利葬秦赵者为塔七……”,其中大同就有两座。

二、海云像

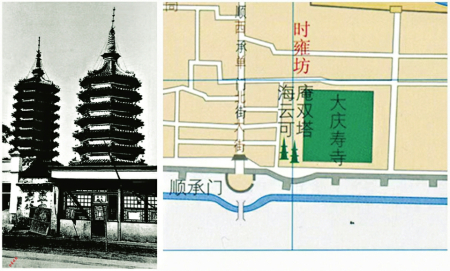

丁巳年(1257年)四月初四海云禅师圆寂后,其骨灰分葬八处。1260年忽必烈称帝后敕令,在燕京(今北京)庆寿寺西南隅建塔供奉其身骨并赐谥:“佛日圆明海云大宗师”,燕庆寿寺之舍利塔即为八塔之一。1955年拆除双塔寺时,也打开了尘封数百年的海云禅师灵塔。地宫里除了海云像之外,还有存放海云和尚佛骨舍利的石棺,以及罗汉床、龟蚨座的碑形小墓志铭、小供桌、钧窑瓷香炉、木质须弥座、瓜式涂金小瓶、骨灰匣、棉质僧帽、丝质品等等,这些文物在整理后均收入了首都博物馆。

海云石胎彩绘像,高90厘米,宽70厘米,人物呈跏趺坐式,左手搭在膝上,结触地印,右手执念珠扶于胸前,光头免冠,顶部发际涂有蓝色,双目微睁,唇色泛红,大耳垂肩,面容安详,略带微笑,头大身小,体态丰腴,身披袈裟,衣物垂纹自然流畅,各色彩绘尚有遗存,面部、耳部、颈部、手部饰以肉色,形象逼真而传神,是一尊艺术价值很高的人物雕像。

尽管此像不是海云真身,但无疑是与海云相关的重要文物,是目前所知与海云本人最相近似的“影真”,睹像思人,海云的形象跃然眼前。

三、海云与大同

海云生前主要在华北地区活动,至少两次来过大同,与大同有着极深的渊源。

《海云禅师碑》载:“庚戌十月(1250年)师至云中□演护嗣以……师……庆寿寺……用□□之□□尚□□□□蒙……”“丙辰年八月(1256年)□□赴护兰那延请,入云中,居华严西堂”。其曾主持过大同的华严寺和龙宫寺,1257年在大同华严寺圆寂,华严寺和龙宫寺都曾建有海云大士舍利宝塔(现均已不存)。

关于海云与华严寺的关系,在华严寺的碑文中也有记载。华严寺内现存一通立于至元十年(1273年)的碑碣,碑文题名《西京大华严寺佛日圆照明公和尚碑铭并序》,内容主要是关于华严慧明(1199年-1270年)的生平事迹,作者为元初高僧祥迈,亦即《至元辨伪录》的作者。根据碑文记述,慧明是海云弟子,早年曾在燕京庆寿寺随海云参学,当海云应邀来到华严寺时,慧明随同前往,到后即被海云推荐为华严寺住持,以后又住持燕京庆寿寺,结果因不喜应酬而返回华严寺。

此外,除华严寺的元碑以外,大同善化寺内还保存有一件与海云直接相关的珍贵文物,即海云舍利宝塔的塔铭。此件遗物原为海云舍利塔的塔身,八棱形,每面均有刻字,题曰《佛日圆明海云祐圣国师舍利宝塔》。据说此塔明代时原立于善化寺附近的南关一带,后移入善化寺内保存。根据塔铭的落款可知,此塔立于元文宗天历二年(1329年),立石之人是当时大同大龙宫寺的住持龙云智俊,由此可以判断此塔应为元代时大龙宫寺的海云舍利宝塔的一部分,而大龙宫寺可能就在大同南关一带。

说到海云与大同的渊源,除上文所说的华严寺和龙宫寺外,还有两个元代时的著名人物也不得不提,即元代著名僧人——佛日圆照慧明禅师及位极人臣的刘秉忠。关于慧明禅师的研究,大同文物专家李树云在《大同华严寺元碑及其相关问题》一文中已有详细的解读,此处不再介绍。

刘秉忠(1216年-1274年),原名侃,字仲晦,自号藏春散人,出家法名子聪,改名秉忠。祖籍瑞州(今辽宁绥中县西南前卫镇)。八岁入学,十七岁时成为邢台节度使府的令史,后弃而隐武安山中,此后,被邢台天宁寺曹洞宗禅僧虚照禅师招为僧,授法名子聪,使掌书记。后随虚照老师游云中,留居南堂寺。1242年忽必烈召印简到和林(蒙古王朝前期国都,在今蒙古国鄂尔浑河上游的哈尔和林)藩邸,向他问“佛法大意”,请他授“菩提心戒”。海云北上途经大同,见到刘秉忠,赏识其才华,携他同到和林谒见忽必烈。忽必烈见其“论天下事如指诸掌”,故在海云南归之时,将刘秉忠留在藩邸,让他担任执掌笔墨的书记并参与谋划军政机要。

刘秉忠长期辅佐元世祖忽必烈,在元朝建立的过程中,参与帷幄密谋,定社稷大计,立下卓越功勋。奏建“大元”国号,参与立朝仪,建礼乐,兴儒学,推荐良吏,安定地方,建立城邑等,建立元朝典章制度,对推进元朝吸收和继承中华民族传统文化,开创元朝大一统格局作出了积极贡献。

纵观海云一生,其深受金元统治者的尊崇,元代尤甚。《雪楼集》载:“凡主大会七度,弟子千余,名王才侯受戒律者百数……皇太后尤深敬礼,累号燕赵国大禅师、佑圣安国大禅师、光天镇国大士”。窝阔台汗三年(1231年),太宗闻师之名,特遣使赐以“称心自在行”。贵由汗二年(1247年),元定宗“颁诏,命师统僧,赐白金万两”(《佛祖历代通载》),此为蒙元帝国命僧官主持全国佛教事务之始。辛亥年(1251年),“蒙哥皇帝即位,颁降诏恩,显遇优渥,命师复领天下僧众……给以银章”等等。至元四年(1267年),在修建大都时,海云禅师和可庵禅师的灵塔正挡在新建的南城墙的要冲之上,为了避免拆塔,世祖皇帝忽必烈下旨:“远三十步许,环而筑之。”也足以见元代统治者对海云的尊崇之心。

作为影响过金元之际佛教发展乃至元朝政治统治的一代宗师海云和尚,尽管其已圆寂七百余年,但他的影响和贡献并没有消失,在大同这块他曾活动多年的地方仍处处留有他的遗迹。

崔长春

1.北京庆寿寺双塔寺出土的海云碑。

2.北京庆寿寺双塔寺出土的海云碑拓片。

3.庆寿寺双塔位置。

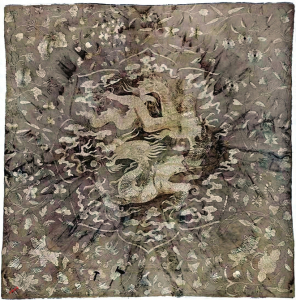

4.1955年北京庆寿寺双塔寺出土刺绣香花供养云龙纹包袱,现藏首都博物馆。

图片来源自网络