侯琎,这个山西人在云南腾冲很有名

腾冲,全国著名旅游地,地处云南保山,是著名的侨乡、文献之邦和翡翠集散地,有“极边第一城”之美称。许多山西人都到腾冲旅游过,但是你知道吗,山西和腾冲虽然远隔千里,但是很有历史渊源,他们的重要联接点,是一个叫“侯琎”的历史人物。

在山西,侯琎并不是一个声名显赫的顶流人士,知道他的人不多,但在几千里外的云南腾冲,侯琎却是一个家喻户晓的“神圣符号”,几百年来在祖国边陲被人永远铭记。

享誉“极边第一城”的腾冲石城,就是侯琎率领将士修筑的。侯琎当年写下反映筑城始末的名篇《新筑腾冲司城碑记》,为后人广为传诵,至今全文犹存,成为研究腾冲历史文化的重要文献。

数百年来,腾冲都有一个百年灵物,就是以侯琎之名命名的“侯琎钟”,这是腾冲人民的圣物,现为腾冲博物馆的镇馆之宝。

候琎当年建坝屯田修筑的水库,几百年后的今天仍然在使用,名字还叫“侍郎坝”,坝旁的自然村仍然叫“侍郎坝村”。

在腾冲当地,山西晋城人候琎,是大家津津乐道的人物。腾冲有许多关于候琎的研究书籍,坊间更流传着许多关于候琎的生动故事。

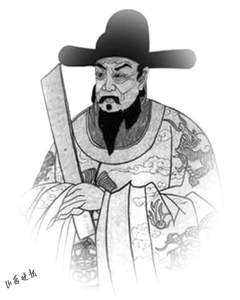

刚果能断的名臣廉吏

据《泽州志》《泽州府志》及《腾越州志》《民国腾冲县志》记载,侯琎(1398—1450年),字廷玉,明泽州吕庄(今晋城市城区西吕匠村)人,是个富有传奇色彩的、既廉更能的特殊人物。永乐二十一年(1423年)山西乡试第一。宣德二年(1427年)中进士。以擅长辞令、刚果能断、军功卓著闻名,官至兵部尚书。明正统年间,与兵部尚书王骥三征麓川,平定叛乱,为维护边疆稳定做出了不朽贡献,被誉为“边疆骄子”。在腾冲驻守期间,筑城安民、开屯建坝,为腾冲留下了《新筑腾冲司城碑记》和《高黎贡山诗》等墨迹。

景泰元年(1450年)八月,在平定贵州诸苗叛乱中因染瘴疠病逝于普定,享年53岁。明代宗遣官赐祭,命护送灵柩归泽州,先归葬于五门山前祖茔(今晋城市城区西吕匠村村西),后迁《神道碑》至晋城吴王山,建侯琎广场以纪念。

侯琎一生历经永乐、宣德、正统、景泰四朝。其曾祖父侯伯谦、祖父侯庆、父亲侯大亨均是儒生,没有出仕。侯琎自幼端重,寡言笑,聪敏喜学,少慷慨有志节,读书日夜不休。宣德二年(1427年)中进士。初为礼部行人司行人(掌管传达圣旨、册封等事务),初入政坛,侯琎就展示出了沉稳干练、多谋善断、善于辞令、刚正不阿等优点。

宣德年间,四川、云南、广西等地的基层官吏因土地纠纷久拖不决,多次发生斗殴仇杀事件,朝廷派侯琎等人前往调解。侯琎到此地后,立即召集各部首领及耆老长者开会商议,由于事关重大,各方难免都要施些手段,而侯琎一不受贿、二不听巧语诡辩,坚持根据图考和志书秉公决断,争议双方都很佩服,全部服从于侯琎,多年纠纷一朝解决。这件事情处理得公允果断,侯琎显示出了处理民族问题与地方纠纷的卓越才能,连宣德皇帝也佩服他是一个有能耐的人。

甲寅年间,侯琎作为副使随礼部侍郎章敞访问交趾(今越南),路过交趾境内狗窦关,当地守卫只开一个很小很低的小门让使者进出,侯琎断然拒绝并说“天子诏书在身,岂能弯腰通过”?侯琎义正词严,守卫惊惧,即刻为他们毁去关门,迎其进入。因为这件事当地人对侯琎更加恭敬,以礼相待,不敢放肆。到达安南后,侯琎言容举止颇有外交风范,深得对方敬重。归国时,侯琎不接受任何馈赠礼品,人们都称赞其品德高尚。侯琎外交任务顺利完成,还提高了国威,不久便迁任兵部主事,以“善辞令、多谋断”而闻名。

正统元年(1436年),侯琎奉命与会川伯赵安、兵部尚书柴车等人,出新疆铁门关(位于南疆的库尔勒与塔什店之间的山谷之中,扼孔雀河上游长达14公里的陡峭峡谷的出口,历史上是沟通南北疆的孔道,也是兵家凭险扼守的要地),抵御阿台杂尔只伯入侵,侯琎显示出了自己军事方面的天赋,因功升任兵部郎中。

“边疆骄子”三征麓川

三平麓川是傣族历史上的一个重大事件,标志着傣族思氏王朝政权的终结,同时也对大明王朝历史发展产生了深远影响。而侯琎,全程参加了三征麓川战役,多次荣立战功,参赞云南军务六年之久。

麓川,位于麓川江,即今瑞丽江沿岸,傣语称为“勐卯龙”,意为“大卯国”,因元朝至顺元年(1330年)曾在当地设置麓川路,故将其称为麓川。麓川地处边陲,民族成分复杂,历史上土酋割据称雄,战事迭起,边患不断。从元朝末年到明朝初期,麓川思可法数次侵扰邻境,河南参政贾敦熙、元帅搭失把先后奉命征讨,都未果。明洪武十四年(1381年),朱元璋遣军取云南后,设麓川平缅宣慰使司,授归附的思伦发为宣慰使。思伦发去世后,其次子思任发袭职。正统二年(1437年)思任发起兵反叛,相继侵占孟定、湾甸,攻孟养,占腾冲,掠南甸,盘踞潞江。几年间,朝廷多次派出重兵讨伐,都没有成功。

正统六年(1441年)正月,明英宗命西伯蒋贵、兵部尚书王骥统率十五万大军征讨麓川,侯琎负责往来督战,根据将士实绩定其赏罚。思任发以3万之众攻打大侯州,王骥派侯琎率偏师前往增援。侯琎对部将说:“敌人势骄,有轻我之心,可待其不备而攻之。”后明军大破叛军于鬼哭山,士气大振。侯琎与参将冉保等乘胜又破石甸等十余寨。得知王骥率军至麓川,思任发军受到阻截,侯琎与冉保等又由高黎贡山昼夜兼程,与大军会合,直捣敌巢,思任发败走缅甸,叛乱遂平。凯旋归朝,侯琎以功升礼都右侍郎,并受到白金50两、银50锭的赏赐。

随后,侯琎奉命前往云南参赞军务,云南发生饥荒,他及时开官仓、募富粮,救了很多人的性命。

思任发败走缅甸后,其子思机发从间道渡江藏匿孟养,依然贻患无穷,起事不止。正统八年(1443年)五月,明英宗复命蒋贵、王骥再征麓川。二人密切配合,引偏师从平崖、南甸进击,破了思机发盘踞的营寨,焚其船栅,擒思机发妻子家属及头目90余人,象11只,惟思任发、思机发未获。正统九年(1444年)六月,侯琎以馈运之功升兵部左侍郎,受赏白金、彩帛等。七月,因太淑人去世,侯琎离开云南还京丁忧。不久又迁任兵部右侍郎,仍镇守云南。

正统十三年(1448年),思机发窜犯孟养,明廷复命王骥率军13万往征。王骥、侯琎等自腾冲整肃师旅,由干崖造舟至南牙山,舍舟陆行,抵沙坝,复造舟至金沙江渡口,于正统十四年(1449年)二月渡大金沙江天险,攻克孟养,思机发狼狈逃窜,下落不明。当地酋长们都惊骇地说,古代汉人从来没有渡过大金沙江的。今大将军至此,真是天威呀!以后南人再也不敢反叛朝廷了!后夷众复立思任发少子思禄发为主,来言愿奉思氏,永当差发,王骥与思禄发立石金沙江为界,三征麓川结束。

修筑腾冲石城和侯琎钟

侯琎总督西南时,正是西南边疆民族矛盾冲突的高峰时期。“云南遐荒,去京万里,百蛮杂处,叛服不常”,侯琎灵活贯彻朝廷抚战结合的政策,该抚则抚,该战则战,在设卫镇守、筑立城垣、建设公署、屯垦移民、开渠筑坝、鼓铸禁钟、重建寺庙等方面做出了突出成就。

基于对腾冲特殊地理位置的深切了解和边境攻防需要,侯琎与都指挥使李升等动用西征将士15000人于明朝正统十年(1445年)到正统十三年(1448年)兴修腾冲石城,在极地边关用石头打造出铜墙铁壁,高举起了一个凛然不可侵犯的豪迈宣言,营造出了无数戍边将士世世代代坚守边关的理想家园。腾冲石头城因有雉堞连云、鸿沟浸月得“极边第一”之胜,被誉为“极边第一城”。侯琎也为此写下了著名的《新筑腾冲司城碑记》:“建城门楼四座。高四丈有奇,广六丈四尺,重檐三滴,三间转五亘,三十八楹度,用材木梗楠橡樟,悉域此三十里,皆矗直精致。城墉四面连雉,高二丈五尺。”“楼橹棽丽,悚蛮狄之观瞻,城池高深,保军民之无虞,诚足壮封疆士旅之气,杜夷丑窥觇之心矣。”腾冲石城对于巩固边疆起了重大作用。

侯琎还修建了腾冲军民指挥使司公署(在今腾冲文庙),重建了西盟寺,并督造了腾冲禁钟,晨昏警示,响彻云霄。

腾冲禁钟亦称“侯琎钟”,历经500年沧桑守护着腾冲,一直是腾冲人民的圣物,现立于云南省腾冲博物馆,是镇馆之宝。侯琎钟修建于明朝正统十三年(1448年),距今500多年,是明朝保卫边疆的产物,它坐镇古城高台,邪恶惧怕入内,外敌不敢入侵,保极边之城四方清静,佑腾冲八方平安。1512年,腾冲发生大地震,侯琎钟钟楼在地震中倒塌。伴随着钟楼的倒塌,更大的地震也随之发生,这次大地震持续了将近半年,全城房屋倒塌,地面的裂缝中涌出的红色污水,将腾冲城淹没,居民死伤无数。灾难过后,腾冲人民逐渐明白,钟楼倒塌其实就是以自己的方式向人们预示大灾难即将来临。从此,侯琎钟就不仅仅只是一口鸣更报警的钟,更成为了腾冲的守护神。

关于古钟的预示,在外人看来神乎其神,但经历过地震事件后,人们又对它深信不疑。到了清朝,起初清政府并不相信侯琎钟,然而在1856年,侯琎钟再次倒塌,伴随而来的灾难也再次发生。当时大理的大司空李国伦攻陷腾冲,祸乱腾冲数年,后在腾冲军民长达18年的斗争下才得以平息,清政府也不得不相信古钟的警示,于光绪年间重新建立了文星楼,用于悬挂侯琎钟。古钟从此成为了腾冲的神物,让人敬而畏之。

侯琎钟还记录了峥嵘的抗战岁月里中国远征军顽强抗击日寇的不屈风骨与斗争精神。1942年,腾冲沦为日军铁蹄下的失地,古钟落入日寇之手,可耻的日军将古钟挪作碉堡掩体,并在钟壁上凿了一个拳头大的射击孔。随后在中国远征军116师347团付出120多名将士生命的浴血奋战后,才攻克此碉堡,将古钟夺回。侯琎钟也成为日军败亡腾冲的丧钟。

如今,侯琎钟静静镇守于腾冲博物馆,它不仅是腾冲的守护神,更是腾冲的一个文化符号,一种历史和精神的积淀。

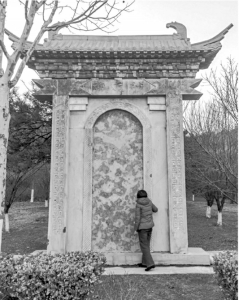

贵州平叛染病辞世,灵归山西

正统十四年(1449年),贵州苗族民众因饥荒造反,有众数万人攻打包围新添、平越、清平、都匀、兴隆等卫所,诸路震动不安。王骥率军讨伐,不成功,贼人更加势大。恰逢明代宗继位,第二年,就命令侯琎总督云南军马,与王骥所部会合,合力剿灭贼寇。侯琎率军到达时,普定城已经被围困了许多时日。侯琎以所部达官为先锋,命令强健擅长弓弩的精兵帮助他们,分为四路一起前进。侯琎亲自督战,四路兵马一起出击,贼寇大溃败,被官军斩杀,死者无数,普定之围解除。后移兵贵州,所到之处都被攻克,军威大振,捷报频传,翁城、今溪、羊肠、杨者诸路都被平定,新添、平越、清平、都匀的围困都被解除。自此,从兴隆到镇远的道路都重新通畅,民众得以安定。朝廷收到捷报,对侯琎功劳予以嘉奖,升他为兵部尚书。侯琎一鼓作气又进军攻克安庄、西堡、长官司等地,势如破竹。时值暑雨季节,瘴疠大作,加之奔波劳顿,侯琎病倒于军途,往普定,医治无效,于当年八月辞世,享年53岁。明代宗闻报,悲伤不已,派遣官员祭奠,并命令护送灵柩归山西故里。朝廷荫其子入锦衣卫,世袭千户侯。当年十一月初一,侯琎灵柩自普定运回了泽州,十二月归葬于山西泽州吕庄(今城区西吕匠村)武门山前,侯氏先人的茔域旁。明代宗派行人童守宏前去宣谕、祭奠,工部为其修筑茔域,陵墓旁立有“明故资善大夫兵部尚书侯公神道碑”。后神道碑迁至吴王山(今吴王山森林公园),并建侯琎广场以纪念。

2023年3月,中共晋城市委党史研究室(晋城市地方志研究室)千里迢迢奔赴腾冲,收集有关侯琎的珍贵史料,实地走访今日腾冲的侯琎古迹,与当地侯琎研究人员深度交流,并与中共腾冲市委党史研究室(腾冲地方志研究室)沟通合作,共同推进侯琎资源的挖掘整理和活化利用,编撰推出了《边疆骄子百世遗名》《侯琎钟略谈》等研究成果,让更多的人认识并了解这位能文能武、德才兼备,造福一方百姓的山西人——侯琎。

□刘云芳