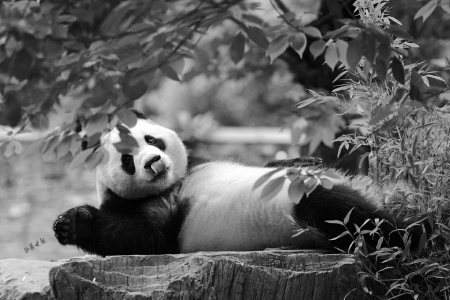

旅韩归国大熊猫“福宝”昨日公开亮相

据新华社电 6月12日上午,大熊猫“福宝”在中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地正式与公众见面。

上午9点,40余名“熊猫粉丝”和20多家中外媒体早已在“福宝”圈舍外的游客参观区域,翘首以盼“福宝”出场。9点35分,当通往外运动场的小门打开后,“福宝”从内舍缓缓走出,在新家院子里好奇地四处张望、嗅闻,在探索了一圈以后,准确找到了摆放在运动场的食物,随即悠闲享受美味的竹笋。

从6月12日起,为保障园区正常参观秩序,卧龙神树坪基地将根据游客接待量,适时对“福宝”圈舍实行限流限时参观,每轮参观时间为5分钟。

大熊猫“福宝”是中韩大熊猫合作交流的成果之一。熊猫中心自1996年开展大熊猫国际合作以来,先后与美国、俄罗斯等国家的保护机构开展大熊猫保护合作交流,成功繁育了31只大熊猫幼崽。其中,已有23只幼崽先后回到中国。

截至目前,熊猫中心有32只大熊猫旅居海外。大熊猫是中国的国宝,也是生物多样性保护的旗舰物种和伞护物种,通过开展大熊猫国际合作,不仅有利于提高大熊猫保护水平,还将呼吁更多人加入野生动物保护行列,促进人与自然和谐共生,共建地球生命共同体。

链新闻

研究显示大象或互相“直呼其名”

据新华社电 多年来,人们注意到关于非洲大象的一个有趣现象:当一头大象朝着象群“喊话”,有时候象群成员全都作出回应,但有时候只有一名成员回应,而其他成员“就跟没听见似的”。

本周发布于英国杂志《自然·生态学与进化》的一项研究显示,非洲大象很可能互相“直呼其名”,而象群社会结构越复杂、家族规模越庞大,大象们互相交流时需要用到“名字”的情形就越多。

据路透社等多家媒体11日报道,美国康奈尔大学行为生态学家米基·帕多带领的团队展开这项研究,对肯尼亚桑布鲁国家保护区和安波塞利国家公园100多头大象的叫声进行录音和技术分析,初步推断大象在彼此交流时有时候只是冲着象群“泛泛喊话”,有时候却类似于指名道姓“专门对着某头大象喊话”,而象群成员会根据是否听到自己“名字”作出恰当反应。

“要以这种方式交流,大象们需要学习把特定声音与特定大象挂钩,然后发出这种声音以吸引特定大象的注意。这涉及复杂的学习能力以及对社会关系的理解能力,”帕多说,“大象们对单个个体喊话,这凸显了对动物而言社会纽带非常重要,尤其是维持各种不同的社会纽带非常重要。”

研究人员在测试过程中对大象播放录音。当听到包含自己“名字”的录音时,大象会作出热情回应,例如扇动耳朵、提起象鼻。当录音包含的是其他大象、而非自己“名字”时,受测试大象有时候干脆毫无反应,“就跟没听见似的”。

大象叫声中包含一些不在人类听觉频率范围内的声音。这项研究仍在初级阶段,目前仍不能确定哪些声音对应哪头大象的“名字”。

按一些媒体说法,野生动物互相叫“名字”的情形“极其罕见”,以往仅知道海豚、鹦鹉等少数动物会用“名字”,以及宠物犬等某些家养动物被喊到名字时也会作出反应。

研究团队成员之一、美国科罗拉多州立大学生态学家乔治·威特迈尔说:“我们刚刚打开了研究大象头脑的一丝门缝。”