治愈都市心灵的英式“种田文”,《克拉克森的农场2:我的牛又不见了》节选——

如何毁掉一台拖拉机?

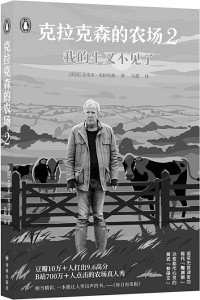

知名主持人、“毒舌”专栏作家、农业门外汉,决定在花甲之年亲自经营6070亩的农场。结果辛苦一年,最后只赚了144英镑。这是克拉克森的第二年。他的“好主意”依旧源源不断,农场上又多了新的作物、动物和“商业宏图”。然而,谁能想到装载运粮拖车比开武装直升机还难?牛比赛车更危险?把旧产羔棚改造成餐馆还不如获得核电站的规划许可简单……尽管被折腾得焦头烂额、怨气冲天,还常常被农场工人和农场经纪人嫌弃,但克拉克森还是觉得:“这是世界上最棒的工作。”

我人生的第一次撞车表现还不错。当时我从北约克郡的檀山客栈开车去一个名叫凯尔德的村子。走着走着我突然就不在路上了。车子颠簸着冲过一座长满青草的小土丘,又一头扎进一片乱石堆。在这个过程中,我听见我妈那辆奥迪车的两个前轮掉了。

事故发生后,我第一时间确认乘客没有受伤,等爬出来后才发现,车子伤得不轻。开是肯定开不了了,也就是从这儿起,我开始紧张了。瞒是瞒不过去的,虽说我妈对汽车没什么研究,但少了两个前轮她应该能看得出来。然后她肯定会大发雷霆,指责我刚拿驾照不过36个小时就出来撒野,还会骂我是个笨蛋。

我发现一个有趣的现象。按照地球上的计时法,从出车祸到告诉自己的老妈,这中间的空当可能只有30分钟,感觉上却似乎过了四万亿年。所有地质时代挨个过一遍也比这要快些。这时间足够见证一个物种从起源到兴盛,再到灭绝的整个过程。

可与我撞了拖拉机之后坐在原地等待卡莱布赶到现场的时间相比,它又显得飞逝如白驹过隙了。因为他必定会在电话里不停追问我是怎么做到的。52英亩,那么大的一片地上就那么一根电线杆子,我到底是怎么撞上去的?

其实这样说不太准确。我没撞电线杆子,拖拉机也没撞,是拖拉机后面挂的那个六米宽的圆盘耙撞上了,时速17千米。事故造成的损坏相当严重,遭殃的不只那根电线杆子——顺便说一句,它上面架的是13000伏的高压电缆——还有圆盘耙。两根侧翼钢质刀轴几乎完全断裂。问题是这圆盘耙不是我的,而是借的,主人是我一个朋友的叔叔。这表示我得厚着脸皮给他打电话,告诉他我把他两万英镑的圆盘耙给用报废了。刚才我说我得给他打电话,我的意思是让我的土地经纪人查理给他打电话。

此外他还得致电苏格兰和南方电网,告诉对方有台重达13吨的巨型机械撞了他们的电线杆。不过在那之前,我得等待卡莱布的到来。

鸬鹚当着我的面灭绝了。一个全新的物种——带翅膀的鸭嘴兽——诞生又灭亡了。我经历了又一个冰川期和随后的火山活跃期。终于,一辆皮卡车颠簸着穿过农场向我驶来,车里有两排因用力而变得白森森的指关节和一张火气冲天的脸。

“你怎么搞的?”车门还没关上他就气呼呼地问。

“不……不知道,先生。”我嘟哝着回答。

“你咋就啥都干不好呢?”他两手叉腰,口气像个老奶奶。

他说的可不是气话。去年我从农场车道往公路上拐,走了几百码才发现车后边挂着我的一整排树篱。还有往谷仓里倒拖车时,我差点没把谷仓撞塌。哦,我还撞倒过几个垃圾箱和几根门柱。

真邪门儿。开汽车的时候我可没这么差劲。但只要是开拖拉机,我几乎从来没有干了一天活儿却没有撞到任何东西的经历。

我觉得这多半是因为拖拉机实在难开。它颠得厉害,几乎是蹦跳着碾过任何东西。这意味着坐在方向盘前,你要不停地与地心引力做斗争。前一秒钟,你砸向座椅的时候仿佛你重达30英石,而后一秒钟,你却像阿波罗13号上的吉姆·洛弗尔一样飘在半空了。

唯一和吉姆·洛弗尔不同的是,你置身在一片林地当中,周围全是树,你的靴子上又没有锚把你固定在地板上。再说了,他的工作多简单啊,只需在重返大气层的时候调整好角度。那么大一个地球,透过窗户就能望到,总不至于瞄不准。可像我的兰博基尼这样的拖拉机完全是另一回事。它有两个刹车踏板,四个变速挡杆,两个油门,48个挡位。你得不停地调整、调整,才能免于撞到附近的墙。

对我的拖拉机来说,这可不是一件容易的事。一方面是因为,我的刹车不太灵,不管踩哪个踏板都一样。另一方面是因为,最近几周我一直在用圆盘耙耙地。毕竟如果不耙地,格蕾塔·通贝里会不高兴。简单地说,我这是生态耕田。只不过我的圆盘耙重四吨多,且它不是拖在后面,而是安装在拖拉机上。因为前轻后重,所以我的两个前轮大多数时候处于悬空状态。虽然我是司机,但这玩意儿算不算是我在开还真不好说。

操控这个九吨重的大怪兽实在太难了。我说的还是后面没有挂上任何农机的情况。它的按钮多到离谱,开着它就像在一架即将坠毁的飞机上玩记忆游戏。当你的屁股不停地以40英里的时速撞击着座椅,而几秒钟前你的脑袋还差点撞穿玻璃天窗,你可能觉得按错按钮也是情有可原。但不要小看按错一个按钮的后果,鬼知道你会启动什么装置,鬼知道你会在地里留下多大一个疤,而修复这个疤可能要花上一整年。

当你在公路上遇到前方有拖拉机,你会纳闷儿驾驶室里的那个家伙为什么不往路边靠靠好让你过去。不是他不想靠边,而是因为驾驶那台机器已经让他达到人类能力的极限。反正我是这样。

我就是这么告诉卡莱布的,但他似乎并没有听,而是不住地东张西望,仿佛在寻思什么。终于,经过一段令人冒汗的沉默之后,他说:“你耙这块地干什么?我上周已经耙过了呀。”

我甚至来不及回答,他的声音已经陡然升高了两个八度,而且丝毫没有要降下来的意思。他噼里啪啦说了一大堆,其中好像有“你干农活儿都两年了”“总该有些长进吧”之类。然后他骂骂咧咧了一阵子,又说就连三岁小孩儿都分得清耙过的地和没耙过的地,因为“耙过的地是土褐色,没耙过的地是草绿色”。最后他以一句“从今往后你不准开拖拉机”为这段话结了尾。

说完他便大步走回他的皮卡,这时我才第一次注意到它竟然是白色的。奇怪,他平时开的车是黑色的啊。

当天晚些时候——在苏格兰和南方电网说电线杆无须更换之后——我费心打听了一下,原来卡莱布的车送去修理站修了。因为早上从家里的车道出来时,他一边开车一边看手机,结果把车一头撞到了墙上。