千秋万代成一梦

代王与代王府的百年兴衰

代,一个与大同历史息息相关的名称:东周代国,秦汉代郡,北魏大代,还有最广为人知的明朝代王……

在大明朝,从初代代王朱桂,到末代代王朱传㸄,先后有12世13位代王封藩大同,在这里度过贵胄人生。代王府的兴衰,与明王朝的兴衰并行,付之一炬,可怜焦土,碧蓝的屋顶曾经反射历史的余晖,烟尘散去,唯有九龙壁在云海之间,守护着曾经的荣耀。

一、九边重镇,藩屏天下

明初,太祖朱元璋提出“天下之大,必建藩屏,上卫国家,下安生民”。明洪武二年(1369年)四月,朱元璋下令中书省编订《祖训录》,确定诸王国邑及官署之制,初步建立起明代的宗藩制度。

洪武三年(1370年)到洪武二十四年(1391年)间,朱元璋先后分封二十三子和一个从侄,初步奠定了明代藩王格局。藩王所封之处均为军事要地。其中,燕、宁、辽、谷、代、晋、庆、秦、肃九王立国塞上,驻守在东北、北方和西方边疆,“莫不敷险狭、控要害”,经常奉命领兵作战或巡阅边陲,被称为“塞王”。内陆则有齐、鲁、周、沈、伊、唐、郢、楚、湘、蜀、潭、岷诸王分布于江、淮、河、汉、川等地区,“内资夹辅”。

洪武二十八年(1395年),朱元璋颁布《皇明祖训》,宗藩制度于此时基本定型。其后几任帝王不断调整宗藩制度,藩王权力逐步缩减,最终形成“分封而不锡土,列爵而不临民,食禄而不治事”的局面。

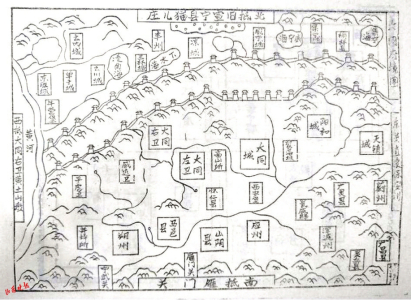

当时,大同为明王朝北部边境重地,“西界黄河,北控大漠,东连倒马、紫荆之关,南踞雁门、宁武之险”“屏全晋而拱神京”,军事战略地位突出。《三云筹俎考》:“我朝设大同府,建代藩,永乐七年置镇守总兵官,于是大同称镇。是镇也,北捍胡虏以控带幽燕,南总三关以招徕晋魏,翼卫陵寝,屏蔽神京,屹然甲九塞焉……”。

明代大同镇分四道,辖九路,管辖72城堡(城20座、堡52座),分边总计560.5里;始领二十六卫,后调整为十四卫三所,最多时驻军13.8万名,战马5.1万匹,时称“大同士马甲天下”。

二、分封代王,十世绵延

明洪武二十五年(1392年),皇十三子朱桂改封代王,就藩大同,肩负起北部边防、屏卫帝室的重责,代藩历史由此拉开序幕。

朱桂为郭惠妃之子,洪武七年(1374年)生,洪武十一年(1378年)封豫王,洪武二十五年(1392年)改封代王,就藩大同。建文元年(1399年),因罪被废为庶人。明成祖即位,恢复王爵。正统十一年(1446年)十二月十二日薨,共在位55年,享年73岁,谥号简。

《明史》载“桂性暴”。朱桂在其父亲明太祖时期就藩大同,在建文帝时期因朝廷削藩政策被囚后废为庶人,明成祖朱棣继位之后复爵。朱桂虽经历囚禁之苦,但在复爵之后并未吸取教训,仍在藩属地大同强取豪夺。朱棣恩威并施加以劝谕,但未能有所改善。后朱桂再犯,明成祖列其三十二条罪状,削其护卫,令其悔过,但因其为皇室成员,并未有进一步的惩罚。

朱桂的暴虐直接影响到后代,明宣德、正统年间,朱桂虽年事已高,仍短衣小帽,与其子逊炓、逊烠出街伤人。三人或步行或骑行,手中拿棍棒斧锤等武器,对军民随意驱赶锤击,并肆意责打代王府官员,影响恶劣。

明朝代藩共延续二百五十余载,历经12世、13位代王,总计分封郡府29座,郡王世袭多达112位。王世贞《弇山堂别集》载:“至万历、隆庆之际,代,大同府,亲王一位,在府,广灵等十王,蒲州、山阴等二王,泽州、宣宁等四王,绛州灵丘王一位,析州定安王一位,共一十八位,镇、奉国将军一千二百七十九位,中尉一千三百四十位,郡县主君一千三百三十位,庶人一百五十名”,由此可见代藩宗室繁衍兴盛。

三、兴修王府,碧瓦飞甍

朱桂就藩大同后,即着手修建王府。代王府以南京故宫为蓝本,在辽、金西京国子监的基础上改扩建而成,洪武二十九年(1396年)正式建成,共计沿用二百五十余年,明朝末年被焚毁。

代王府南北长690米、东西宽260米,面积约18万平方米。整个王府建筑沿三条轴线铺开,分为外朝和内廷两部分。外朝的中心为承运殿,是举行大典礼的地方。内廷的中心是存心殿、长春宫,是代王和代王妃居住的正宫。府内还设有审理所、典膳所、奉祠所、典宝所、仪卫司等为王府服务的机构,掌理府事的长史司设在王府之西。

代王府三条轴线上主要建筑房屋数量共493间,其他大小门楼、仓库、门房、马房、净房等附属建筑应在200间以上。

整座建筑群前堂后寝、廊庭相连,是一座规模宏大、布局完整的亲王府邸。

四、代府湮灭,代藩终结

清吴辅宏纂辑《大同府志》记载:“(代王府)在府城和阳街,明洪武八年建府学于此,二十九年改为代府。武宗幸大同,尝驻跸焉。崇祯末,毁于兵火,今存黄琉璃壁一座,上有九龙文,士人谓之九龙壁。”《云中郡志·逆变》记载:“崇祯十七年甲申春,闯难陡发,伪兵西来,二月二十九日镇城主将迎降,在城内留住六日,杀明宗室殆尽。”大同总兵姜瓖迎闯王入城,代府被攻,末代代王朱传㸄被杀,代藩上下四千余口亦被屠戮殆尽,代王府也于此时被焚。

大火之后,规模宏大的代王府成为一片废墟,仅照壁九龙壁幸存。

朱传㸄袭封之际,正值明朝大厦将倾之时,大同亦岌岌可危,这从他在崇祯十四年(1641年)春呈上的一封奏疏即可窥见。

在这封奏疏中,他极力描述大同一带朝不保夕之状,不仅受到清军威胁,而且也有农民军逼近,他的祖母和母亲昼夜号泣。大同市博物馆收藏了一块代王府出土的琉璃题额,上书“天下太平”四字,题额写于崇祯十六年。末代代王心里还怀着“天下太平”的祈愿,不料次年王府乃至整个明朝,都走向了灭亡的深渊。

今天,通过残存的九龙壁和出土的遗物,不难遥想代王府当年的风采。深蓝色的琉璃屋顶,在蓝天白云的映衬下,更显沉稳庄重;明黄色和绿色的点缀,彰显着皇家的气派与威严。抚今思昔,百年历史不过沧海一瞬,薪火相传方知文化永存。

文/白月 图/李航

1.“天下太平”题额。

2.代懿王圹志。

3.琉璃鸱吻。

4.琉璃脊兽。

5.大同府境图《明·大同府志》。