蔡骏:《二十一天》是对所有人的一次考验

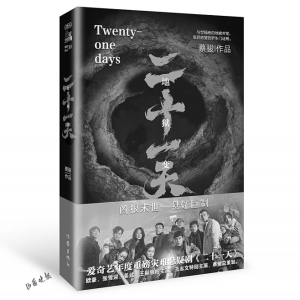

日前,由蔡骏担任总策划的悬疑剧《二十一天》完结,该剧演绎了一场关于生存挑战与人性探索的深刻故事,为今年的悬疑剧市场增添了一抹亮色。与此同时,作家出版社出版的《二十一天》问世。

悬疑剧《二十一天》根据蔡骏原著《地狱变》改编。故事开篇,一场突如其来的灾难将繁华都市瞬间吞噬,留下一片废墟与绝望。在这片废墟之下,二十三名幸存者意外地被困于地底深处,开始了他们长达二十一天的生存挣扎。这二十一天,不仅是他们与死神的赛跑,更是对人性极限的一次深刻考验。在一片狭小的空间里,人性的善恶被无限放大,恐惧、贪婪、背叛与救赎交织成一幅复杂的人性画卷。

蔡骏,作家、编剧。已出版《一千万人的密室》《春夜》《镇墓兽》《谋杀似水年华》《最漫长的那一夜》《天机》等三十余部,累计发行1400万册。曾获梁羽生文学奖杰出贡献奖、郁达夫小说奖提名奖、《上海文学》奖、百花文学奖、《小说选刊》短篇小说奖、《人民文学》青年作家年度表现奖。作品翻译为英、法、俄、德、日、韩、泰、越等十余个语种。数部作品被改编为电影、电视剧、舞台剧。

书版《二十一天》更深刻地挖掘了人性中最隐秘、最复杂的角落,读者在跟随剧情发展的过程中,不仅会被紧张刺激的情节所吸引,更会被剧中人物在极端环境下的选择与行为所触动。该书不仅仅是一个关于生存与死亡的故事,它更是一次对人性光明与黑暗、善良与邪恶、理智与疯狂之间微妙关系的勇敢探索。

蔡骏,被誉为“中国悬疑第一人”,他22岁开始发表小说,此后连续多年保持中国悬疑小说最高畅销纪录。近年来,他也不断尝试新的写作风格,并涉猎编剧、导演等多个领域。《二十一天》出版之际,蔡骏接受山西晚报专访,他说这部作品是地震灾难给他了最初的触动点,让他深入思考埋在地下过程中的无限可能性,那也是人性和社会关系的无限可能,“这部作品是对于我们所有人的一次考验,甚至是一次极端状态的‘演习’,你可以设身处地想一想,如果你在其中会如何选择”?和蔡骏对话,没有任何悬疑,每一句话都真实、笃定,引人思考。

《二十一天》保留了

小说的主题和精神内核

山西晚报:从《地狱变》到《二十一天》,经历了十几年的时间,这期间除了作品名称和呈现方式的变化,在内容上有改变吗?

蔡骏:《地狱变》首次出版于2012年,剧集《二十一天》拍摄于2022年至2023年的冬天,相隔刚好十年,这期间无论整个中国社会,还是中国的文学和影视创作,还有我个人,都发生了巨大的变化。当然,最大的变化还是从小说原著到影视作品,既然是两种不同的艺术形态,当然会有许多改变,不仅仅是内容上的变化,还有结构和人物,许多表现形式的呈现,所有的变化都是为了更好地在试听语言上的呈现。总体而言,虽然有很多改变,但我觉得《二十一天》还是保留了小说的主题和精神内核,包括一些人物设定和背景故事也是取材于原著,这是一次比较成功的改编,归功于我们的编剧孔优优老师。

山西晚报:对,这部关于灾难和生存的悬疑剧仍然是一部深刻探讨人性的作品,在这部作品中您对人性多面性的探讨与之前相比,有什么不同?更想表达的是什么?

蔡骏:本身“灾难悬疑”在中国是个空白,《二十一天》选择了这个极其独特的切入点。而在创作《地狱变》的过程中,也是地震灾难给我了最初的触动点,让我深入思考埋在地下过程中的无限可能性,那也是人性和社会关系的无限可能。过去我们的文学和影视作品往往从个体之间的关系去探讨人性,但当我们纳入重大灾难这一背景,那就远远跳出了个人问题,而是赋予全人类的意义——即我们既作为个体,又作为集体如何去面对“无常”的世界?这是有强烈现实和历史意义的,甚至面对人类的终极思考,比如宗教,比如哲学。

山西晚报:您给人性的多面性又赋予了更多的表达方式,而在叙事方面您也一直在坚持自己的创作写法,比如双线叙事。

蔡骏:不仅是双线叙事,还有多线叙事,甚至多声部叙事(多个第一人称),《地狱变》小说就是这种形式,《二十一天》剧集的群像呈现,深入每个人物的背景故事和命运选择,都是运用了这种方式。某种程度而言,不是上帝视角,胜似上帝视角,而且更为巧妙,因为这能让读者和观众更为身临其境,具有极强的代入感,从人物本身的内心世界出发去探索故事,并且每个人物又有不同的视角局限,无数个受限的视角,如同“盲人摸象”,构成了“罗生门”式的解谜乐趣。

山西晚报:的确,随着情节发展,无论是观众还是读者都会被紧张刺激的内容所吸引,更会被剧中人物在极端环境下的选择与行为所触动,这样的作品您希望受众从中体会到的是什么?

蔡骏:无论是小说还是剧集,首先要考虑读者或者作者能否读下去,能否追下去?那么就必须要求“好看”,同时营造出巨大的悬念,一波未平,一波再起,吸引人继续看下去。那么《二十一天》又是中国第一部“灾难悬疑”类型,对于读者和观众而言非常新鲜,那么创新加上好看,就成为这部作品的基础价值。但是我所追求的远远不止于此,其实读过小说的朋友都会发现,《地狱变》深度讨论了人性的无限可能,尤其是当我们处于极端状态之下,甚至失去了法律和一切强制性约束之时,普通人会做出如何的选择?在这里道德和信仰是否有效?人们该如何权衡“人性”和“生存”之间的矛盾冲突?所以,这部作品也是对于我们所有人的一次考验,甚至是一次极端状态的“演习”,你可以设身处地想一想,如果你在其中会如何选择?

创作不应该拘泥于形式

也不应拘泥于文字和影像的界限

山西晚报:您最早的创作也是纯文学的故事,从《病毒》开始写作重心围绕着悬疑推理这方面进行,为什么会有这样的转变?

蔡骏:我是中国第一批开始创作悬疑小说的作家,当时甚至都没有“悬疑小说”这个概念,也是阴差阳错收获了许多读者,慢慢发现自己具有这方面的天赋和能力,至今才创作了那么多作品。但我跟别的作家不同的是,我可以跨界做很多事情,包括在创作长篇小说的同时也创作中短篇小说,在写类型小说的同时也写纯文学作品,甚至在小说之外也可以做编剧和电影导演。因为以上都是创作,而创作不应该拘泥于形式,也不应拘泥于文字和影像的界限,尽管这两者可能壁垒森严。那么最近几年,我也会写一些中短篇作品,并在纯文学期刊上发表。

山西晚报:看到“地狱变”和“罗生门”这些词汇,会想起芥川龙之介,他对您的创作有怎样的影响?您的作品中出现芥川龙之介作品的名称,有什么特别的含义吗?

蔡骏:当然,芥川龙之介对我的影响还是很大的,包括我们的书名。我觉得他是非常独特的作家,远远超越了他所在的时代,介于历史和现代之间,至今仍然具有很强的现实意义。比如《罗生门》经由“电影天皇”黑泽明之手成为了经典之作,影响了后世无数的电影和小说创作者。那么对于当下中国而言,芥川龙之介作品的批判精神,仍然值得我们在创作中思考。

山西晚报:一直保持悬疑作品的创作状态应该不容易,您的创作灵感多来自于哪里?一有创意和灵感就会提笔创作吗?

蔡骏:任何地方都可能成为灵感,比如生活,比如阅读,比如一段历史资料,比如看到一个新闻,甚至做梦。因为我们每个人的生活经验都是有限的,人无法体验世界上所有人的生活。那么这就要求写作者具有极强的观察力和敏感度。我常说如果你足够敏感就不会缺乏灵感。但是灵感出现后并不等于就一定会变成优秀的作品。我的习惯是会先把灵感记录下来,然后试着思考一下如何丰富,如何有进一步的拓展,然后放下来,慢慢沉淀,等待其瓜熟蒂落,到了完全成熟之时,自然可以动笔创作,但这个过程有时会非常漫长,甚至好多年之后。但是念念不忘,必有回响,我想耐心和意志力总会得到奖赏的。

山西晚报:在创作过程中,如果您突然之间想到了一个更好的结构或者说更好的一种情节走向,你会考虑去调整吗?这样做可能会推翻前面的内容。

蔡骏:其实,在创作中遇到这种情况,恰恰说明你进入了一个更好的状态。而这时候出现的新想法,也许像金子一样珍贵,因为这是在你完全沉浸于作品和人物的时候的念头,也往往是最有创造力最成熟的想法。如果觉得这比之前的想法更好,那么我会竭尽所能采用更新的想法,哪怕会对已经完成的部分做巨大的调整。因为作家的使命就是追求完美,不要偷懒,觉得更好就要去尝试。

写小说要融入

自己的生命体验和精神世界

山西晚报:许多作家写小说是释放自己的过程,会把自己融入小说中,写悬疑小说能有这样的感受吗?

蔡骏:写小说必须要融入自己。不是说融入自己真实的人生经历或者你的个人特征,而是要融入自己的生命体验和精神世界。你不是在写别人的故事,而你就是在写你自己的痛苦和欲望,这样才足够地真诚,这一点对于创作来说太重要了,每一个人物身上都有你自己内心的一部分,当你的人物死亡,也是你自己的一部分死亡,但你的另一部分又会新生出来。悬疑小说和其他类型也是一样的,都必须经历这个过程,作家和作品才会共同成长。

山西晚报:电视剧《二十一天》是您的总策划,您近来也在尝试改编和拍摄自己的作品,写了20多年小说,您是不是也有开启新身份的愿望?

蔡骏:剧集的总策划,至少已经有两次了,上一次是《无主之城》,但目前最重要是电影导演的工作,根据我的小说改编的电影《X的故事》已经在今年拍摄完成,这也是我第一次成为电影导演,两位主演是陈晓、邱泽,目前正在后期工作当中,计划2025年公映。我非常珍视在五十天的拍摄期间所有的快乐和痛苦,当我发现杀青以后我还是我自己,这是我最为之欣慰的一件事。

山西晚报:从作家到导演要经历什么?

蔡骏:首先,你必须是一个好的编剧,然后才可能变成一个合格的导演。你已经为这部剧本在心中想象出了全部的画面和声音,你才有信心踏出成为导演的那一步。虽然说起来如同茶杯里的水倒进酒杯那么容易,实际上相当于清水浇进了油锅,从此开始无尽的煎熬。作家可以一个人坐在电脑前用键盘解决小说中所有人物的所有问题,导演则必须坐在所有人面前解决所有人的问题——他们可能是你最亲爱的朋友,可能是完全陌生的面孔,也可能是你最厌恶的人。所以,作家写小说是在完成一幅精细的画作,导演拍电影则是要带领几百人的施工队修建一座摩天大楼,而在你埋下奠基石的那一刻,你并不知道这幢楼究竟会屹立千年还是在结构封顶前就倒塌了。某种程度而言,拍一部电影就像建造一座通天塔。

山西晚报:编剧、导演都当了,您还有什么样的创作计划?

蔡骏:《二十一天》出版之后,即将出版一本中短篇小说合集《曹家渡童话》。目前,我正在写一部长篇小说,也是悬疑类型,结构和题材都非常独特,已经引起了业内的很多关注。同时我也在准备自己的第二部电影导演作品,计划明年开机拍摄。更多的创作计划,已经排到一年以后了。

山西晚报记者 白洁

《二十一天》书摘

黑暗日

4月1日。星期日。夜,22点01分。

“尊敬的各位顾客,卡尔福超市提醒您,收银台将于半小时后关闭,请您尽快挑选商品,到地下一层收银台付款,谢谢!”

二十五岁的陶冶,推着沉重的手推车,穿过地下二层的生鲜食品区,清点货架上的商品,并不时把缺少的货品补上去。已忙碌了十来个钟头,每到这时就会腰酸背痛,似乎生命耗尽在这地下。他在这家超市做了三年理货员,能精确计算出自己到地面的距离——8.7米,如同身处永远暗无天日的古墓。

卡尔福超市所在的未来梦大厦,四年前动工兴建时,挖出许多棺材和骨骸。民国时期这里是墓地,五十年代才变成居民区。陶冶常被外籍主管勒令加班到深夜,整整地下两层的卡尔福超市,只留他独自一人清点货架——多年前深埋地下的鬼魂们,隐藏在一排排货架后,或附身于服装区的假人模特们身上,子夜十二点一到,就会悄无声息地动起来,诡异微笑,彼此寒暄。别说亲眼看到,随便幻想一下,也让人吓得心脏麻痹了。

未来梦大厦一到八楼,入驻了国内外各种品牌,中外菜系的餐厅,晚上常有一长串食客等位。九楼是未来梦影城,陶冶只去过一次,带着第一次也是最后一次的相亲对象,看完一场电影就再无音讯。上面还有写字楼与五星级大酒店,他都从没去过。

商场有个宽阔通透的中庭,从底楼直通九楼影城。曾有人看完电影出来,就翻过九楼的栏杆,直接摔到一楼汽车展台,把一辆价值千万的兰博基尼跑车砸出个人形大坑。那天陶冶恰巧经过,看到那人从天而降,残缺不全地趴在倒霉的跑车上,只剩下最后一口气,两只眼球几乎爆裂出眼眶,死死盯着目瞪口呆的陶冶,几秒钟后眼珠变得混浊——如果偏差个半米,就会把陶冶活活砸死。警方判定为自杀,也有传言是被人推下,因此商场把每层中庭栏杆加高了十厘米。

此刻,陶冶在地下二层仰着头,想要穿透厚厚的楼层,看到被自动扶梯与各种商铺包围的九重天庭。可惜,眼前唯有黑漆漆的天花板,裸露在外的各种金属管道,跟所有只装修下半身的其他大型超市一样。

“陶!”一句老外的蹩脚中文,让陶冶回过神来,就像课堂上睡着的小学生,突然被老师点名而惊慌失措。他看到史泰格先生大大的肚子,剥皮老鼠似的粉红色皮肤,电灯泡般的蓝眼睛。世界五百强的卡尔福连锁超市,给中国区每家店指派了本国管理人员,未来梦店更是每个部门都有外籍主管。史泰格先生来中国不到两年,是陶冶的顶头上司。陶冶低头记录起货架商品,耳边飘过史泰格先生骂人的口头禅。洋鬼子肥硕的背影远去,陶冶重新直起身体,握紧右拳。

超市不停用中英文广播,催促顾客在关门之前尽快去收银台结账。听说外面在下雷暴雨,巨大的地下卖场更显空旷冷清,目力所及不过十来个顾客——有的购物车里放着雨伞,有的鞋底留下湿湿的脚印,有的年轻女子发梢带着水滴。

经过水产柜台,陶冶听到一阵激烈的拍打声,一条滑溜溜的鲇鱼跳出高高的水箱,如同长了翅膀,横飞到他跟前。