“共和国印记——侨心共筑中国梦”见证物名单公布,山西3件入选

见证物背后的感人故事,请你慢慢聆听

近日,中国侨联和国家文物局发布了“共和国印记”见证物和“共和国故事我来讲——华侨文物百佳讲述人”名单,由山西省侨联组织申报、推荐的3件见证物成功入选。

这3件见证物分别是:阳泉市侨联原主席、缅甸归侨陈楚钦所获中国人民解放军纪念章、抗美援朝纪念章及三等功奖章;南侨机工、马来西亚归侨谢宾元回国支援祖国抗战、参与新中国建设、投身军工事业所使用的皮箱;朝鲜归侨孙菊美支持北京亚运会所获荣誉证明书、捐款收据、感谢信。

11月11日,山西晚报记者采访山西省侨联,聆听山西3件入选“共和国印记——侨心共筑中国梦”见证物背后的感人故事。

3枚奖章见证老归侨的光辉历程

入选名单的见证物——阳泉市侨联原主席、缅甸归侨陈楚钦所获中国人民解放军纪念章、抗美援朝纪念章及三等功奖章。这是今年94岁高龄陈楚钦收藏的个人物品,由阳泉市侨联申报。

陈楚钦1930年6月出生于缅甸南渡,1942年回国,1986年调入阳泉市侨联工作,直至1998年退休,是阳泉市侨联一届委员、二届专职副主席、三届主席,山西省侨联四、五、六届委员。山西省第五、第六届人大代表,阳泉市第九届人大常委、阳泉市第十届人大代表、政协阳泉市第八届常委,三胞联谊会副主任。

陈楚钦1949年参加中国人民解放军,同年考上军政大学,1950年随军政大学武工队参加了贵州省的土改、征粮、剿匪工作;1951年10月入朝,参加抗美援朝,在铁道兵团四师军务科当参谋,1953年3月调师直机械营当参谋;1954年转业到地方。抗美援朝期间还接受了中国人民赴朝慰问团的慰问,那枚中国人民解放军纪念章就是慰问团赠与的,同时还有手帕及手工制作的收纳包。

这些纪念章和奖章是这位老归侨参与新中国建立以及祖国建设、改革发展各项事业,为推动我国民族独立及山西经济社会发展所做出贡献的有力见证。

一只皮箱承载老军工的拼搏岁月

入选名单的见证物——南侨机工、马来西亚归侨谢宾元回国支援祖国抗战、参与新中国建设、投身军工事业所使用的皮箱。由太原市小店区侨联申报。

谢宾元,南侨机工、太行军工。箱子是其1939年从新加坡回国参加南侨机工时配发的箱子。这个箱子陪伴了谢宾元60多年,见证了他从抗日战争、解放战争到建立新中国、建设新中国平凡而伟大的一生。

谢宾元1918年出生于广东省佛山市三水县范湖乡元下村,因生活所迫,幼年时随母亲赴新加坡谋生。14岁便进一家机械厂当学徒工,经过8年的磨炼,成为一名技术精湛的好机工。1937年加入马来亚共产党,参加组织了“南洋机械工人救济祖国难民委员会”和“新加坡华工抗敌后援会”,积极开展抗日活动。1939年,他毅然瞒着家人参加南洋华侨机工回国服务团,托付朋友告知其兄弟,说“我救国、你养家”。从他离开南洋后,这个皮箱就开始陪伴着他。

他先乘船到香港,再辗转越南海防,然后从镇南关入境,途经贵阳、重庆、西安到宝鸡。一路上,他把生死置之度外,多次躲过危险,顽强机智地将100多吨急救药品等抗战物资安全护送到目的地。由于前线急需武器弹药,知道谢宾元懂技术,组织上就派他到太行兵工厂。1940年1月,在山西八路军总部受到朱德总司令亲切接见,从此成为太行军工的一份子。这个一直随身陪伴的皮箱,见证了他参与八一马步枪、50掷弹筒、120迫击炮等试制工作的日日夜夜。

1950年组织安排参与筹建了太原重型机械厂;1961年后,历任太行机械厂厂长、阳泉水泵厂厂长、太原拖拉机配件厂厂长、太原电影机械厂厂长。1978年,组建机械设备进出口公司并担任党委书记兼经理,并在此岗位上离休。2000年在太原逝世。这个皮箱陪伴了谢宾元的一生,在炮火连天的岁月里、在辗转奔波的日子里,是这个皮箱承载了他所有的全部家当,给予了家的怀念。

尽管这个皮箱看起来已经破旧,但这份沉甸甸的记忆,让我们永远铭记谢宾元以及南侨机工、太行军工那段光辉历史。

一沓书信、收据凝聚爱国情怀

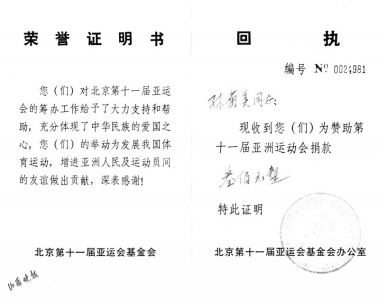

入选名单的见证物——朝鲜归侨孙菊美支持北京亚运会所获荣誉证明书、捐款收据、感谢信。由太原市迎泽区侨联申报。

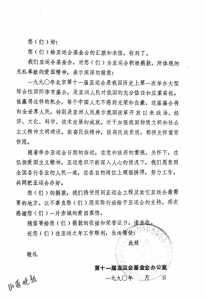

1984年9月28日,在韩国汉城召开的亚奥理事会第三次代表大会上,中国获得第十一届亚运会的主办权,但在筹办亚运会时出现了资金不足的情况。1989年下半年,全国人民及海外侨胞都纷纷行动起来,广泛开展以爱国主义为主题,学雷锋、树新风、迎亚运的宣传活动。大家有钱出钱,有力出力,有物出物,有主意出主意,通过捐款捐物、献诗献歌、义演义卖义诊、义务劳动和撰写文章、知识竞赛、街头咨询、影视宣传、商品宣传等多种多样的形式支持、宣传亚运会。

1990年的一天,当时工作于太原市精营街小食品厂的朝鲜归侨孙菊美,通过报刊看到了为北京亚运会捐款的倡议书,便萌生了捐款的想法。

孙菊美回忆说,当时自己月工资60元左右,家中两个老人身体不好,两个孩子年幼上学,弟弟、弟媳和妹妹刚刚归国还未工作,家庭生活十分拮据窘迫。全家围坐在一起短暂地商讨后,依然决定用捐款行动表示对举办北京亚运会的支持。她通过单位向国家体委寄去了300元捐款,这笔捐款对当时她的家庭来说是一笔不小的支出,不久她便收到了亚运会组委会签发的荣誉证明书、收款收据和感谢信。

孙菊美感慨道,“身边归国华侨中选择捐款的人不在少数,这不是我一个人的事,而是我们那一代人的选择。”“三十多年过去了,我们都老了,但是亚运还在,中国已经举办了三届亚运会,中国社会也发生了历史性变革、取得了历史性成就。”那次捐款后,孙菊美一家和亚运的情结没有就此结束,反而是越结越深。

山西晚报记者 梁成虎