平遥中学“谁园藏书馆”传奇

“天下之治乱,候于洛阳之盛衰而知;洛阳之盛衰,候于园圃之废兴而得。”这是北宋学者李格非在《书洛阳名园记后》中的感喟,认为天下治乱,从洛阳的兴衰可看到征兆;而洛阳的兴衰,又可从园圃的兴废看到征兆。

实际上,比起园圃兴废,藏书的聚散,更能体现天下的治乱。李格非作《书洛阳名园记后》几十年后,其女李清照遭逢“靖康之祸”,携图书数千册,仓皇南渡,几经风波,“所谓岿然独存者,乃十去其七八。所有一二残零,不成部帙书册三数种。”

一千多年后,在山西,有一段传奇,结合了园圃与藏书,见证着天下之治乱,历史之沧桑。

——事情,要从“谁园”说起。

A 回望“谁园”,藏书十万,历经劫火

“谁园”,本是山西洪洞的一处著名所在,为近代民主革命家、文学家、书画家、藏书家张瑞玑先生的故居。

张瑞玑(1872-1928年),字衡玉,号䍺窟野人,赵城(今属洪洞)人。光绪二十九年(1903年)进士,历任陕西韩城、兴平、长安、临潼、咸宁知县,其间加入同盟会。共和建立,历任山西省军政府财政司司长、山西省民政长、民国国会参议员、总统府顾问,身后有《张瑞玑诗文集》出版。晚年归隐故里赵城,自筑“谁园”,闭门读书,绝意世事。

张瑞玑先生被誉为“民国巨子”,对于谁园,他在《谁园记》中早有预见:

䍺窟野人倦游归,屋后有隙地,围以短墙,将莳花种树,游息其间。客曰:是园也,不可无名。“野人曰:未死以前,幸而老守此园,再传而及吾子孙,又及吾子孙之子孙,安可保也?……至将来之主人为谁?其伤我薪木、毁我亭榭者又为谁?野人不能知,亦不暇计也。吾乌乎名之,名之曰谁园,可乎?”客抚掌而笑曰:“善。”

张先生雅好藏书,矗立于“谁园”的一座中西合璧式藏书楼,便是最有力的佐证。1915年,此楼已有“谁园五万卷藏书楼”之谓,后积至十万卷。

1928年,张瑞玑先生逝世,“太原各报刊惊而载之,晋阳报比之为‘天塌地陷’云”,各界多有挽诗挽联。其中,山西省议会副会长高洪的挽诗结句为“十万琳琅庋谁园,儿孙赢得好家居”。然而,时值天下板荡,内战未已,外寇将至,“十万琳琅”又如何能安静地“庋谁园”,儿孙又如何能“好家居”?

就在这一年,远在一百多公里外的平遥,成立于四年前的“励志中学校”改名为“平遥县立初级中学”(简称平遥中学)。1938年2月,日寇侵占平遥,平遥县立初级中学被迫停办,在校青年学生多数投身于抗日烽火中。

又十年,1948年7月,平遥县城解放。中共平遥县委、平遥县人民政府将恢复平遥中学列为重点工作。1949年10月,经中央批准,晋冀鲁豫边区太岳中学和平遥县立初级中学合并为“山西省立平遥中学”。晋冀鲁豫边区太岳中学因此成为了平遥中学的另一个前身。

由此,赵城的谁园藏书楼,与平遥中学产生了奇妙的联系……

1950年1月,晋冀鲁豫边区太岳中学的师生从长治沁源下兴居村迁到平遥。除了教工、学生,两校的图书、仪器也汇集一处。

据《平遥一中23年校史》(19401963)载,“两校合併后,图书、仪器都很少……有从赵城县(今洪洞县赵城镇)广胜寺搬来的5000余册古书。”

——比这稍早一点,也是在当时的赵城县广胜寺,发生过保护《赵城金藏》的传奇。冥冥之间,烽火之中,古籍,这中华古老文明的载体,在这里两度传奇。其间,似乎有某种必然……

1957年,时任全国政协委员、北京大学中文系教授的王瑶来山西视察文教工作,对部分大、中学校和文化单位的图书管理及利用情况提出意见,其中提到:“1954年赵城某氏捐献藏书,其《红楼梦》已在京,很有价值;其余部分在平遥中学。”

平遥中学谁园藏书馆管理员梁国英介绍:“新中国成立前,张瑞玑的家人将5000多册藏书捐赠给设在赵城广胜寺的太岳中学分校。1952年,又将剩余的16781册捐献给了山西省图书博物馆,其中就有在各种抄本中‘独标《红楼梦》’(冯其庸语),并被王瑶盛赞‘很有价值’的《红楼梦》乾隆甲辰本。——这都是我们后来了解到的。”

历经劫火后,这归于平遥中学的5000多册谁园藏书,并未马上被展示于世,而是选择了继续默默地庋藏。

B 承绪平遥,斯文在兹,默默守护

“当时,学校还在古城内的文庙校区。这批书被一箱一箱地装着,放在大成殿的内侧廊,平静地躲过了1966年至1976年那段特殊的岁月。上世纪90年代,文物部门开发大成殿,这批书被转移到教学楼阁楼,一直到学校搬迁到现在的校区。”平遥中学校长胡海平回忆。

平遥中学内的大成殿,是平遥文庙建筑群的核心,重建于金大定三年(1163年),形制规整,工艺精巧。殿建于一米高的月台之上,前有宽广月台,围以石栏,采用北宋时期的建筑风格,规模宏大,气势不凡,很适宜古籍的存放。于是,在这古人精心设计的古建中,这批庇佑于孔子座下的古籍,避风雨,历寒暑,于时代的脚步杂沓间,超然世外,安然无恙。

“很长一段时期内,学校没有一个人能讲明白这批书的来龙去脉,也没有人清楚这批书的内容,但出于文化人的自觉和本能,大家都明白古籍的价值,从来没有人打过这批书的主意,没有人乱动过。”校长换了一任又一任,这批古籍却一直没人动。

平遥人的灵魂中,似乎有一种对传统的敬畏。这种敬畏,使他们不仅保存了著名的古城,也保存了这批珍贵的古籍。

2003年,平遥中学整体搬迁,这批古籍辞楼下殿,被完整地运到古城外的新校区,藏于图书楼顶层东南角的库房中。

这一期间,有一个人,对这批古籍的保护起到了关键作用。

1997年,已在平遥中学当了7年语文教师的赵丽萍,调任图书馆管理员。在教学楼的阁楼上,她第一次见到这批线装古籍,汗牛充栋,保存在几十个纸箱内。

赵丽萍1990年毕业于山西大学文学系图书馆专业。所学专业,让她强烈意识到这批古籍的价值,也明白这些书籍需要一个防水、防火、防虫蛀,最好还能恒温、恒湿、避光防纸张老化的环境。为防止丢失,她首先着手给这批古籍建档。她与当时的图书馆管理员成玉花、王清仙、温金莲,专门向山西省图书馆学习了“国际标准图书分类法”,耗时数月,对这批古籍仔细清点与登记,最终完成一套手账和藏书目录。

“赵老师定下严格的工作纪律,开门大家一起来,出门大家一起走,互相监督,保证古籍一册不失。”胡海平说,“多年来,也有人想借阅这些古籍,但都被赵老师千方百计地拒绝了,呵呵……”

纸箱摞在地上,赵丽萍担心暖气片万一跑水,导致古籍泡水。于是,她想办法将古籍全部转移到书架上;看到某些书籍有虫蛀迹象,她在库房空气中喷洒家用灭害灵,用气味熏蒸法防虫;感觉木质书架容易生虫,且不避光,她又将古籍全部调配到铁皮柜中,并想方设法寻得图书档案专用的防潮驱虫包,置于函册之间。

2019年,胡海平担任平遥中学校长。看着这批古籍,他心里泛起疑问:“这些古籍,究竟是从哪里来?如何而来?原属于谁?”

他询问赵丽萍,而赵丽萍也一直在寻找答案。

答案,直到一个人的到来……

“这批古籍,原属于‘谁园’!属于张瑞玑先生。”

2023年2月,《张瑞玑先生年谱》的作者、学者卫洪平先生来到平遥中学。二十余年来,他业余坚持研究张瑞玑,旁搜远绍。此前,他的《张瑞玑先生年谱》获得山西省第十二次社会科学研究优秀成果一等奖。2019年春,他发表于《文汇报》的《张瑞玑:<红楼梦>甲辰本收藏者》一文,轰动红学界。

正是在《张瑞玑:<红楼梦>甲辰本收藏者》的写作过程中,卫洪平查阅到当年王瑶的意见函,得知谁园藏书有一部分在平遥中学的重要信息,遂亲来察访。

“这是老衡先生的藏书啊!”端详着书眉上钤的“谁园”“谁园藏书”“老衡鉴定”等一枚枚藏书印,卫洪平有些兴奋,如他乡遇故知。十大柜藏书,他仔细察看了五大柜,其余粗略看了看。有不少古籍没有盖藏书印,如乾隆版《赵城县志》和陕西的一些地方志等。当时他基本断定,除了钤着“太原新民中学”等印章的极少数图书外,整体上这批古籍是“谁园十万卷书楼”的遗珍。

一个历史谜团解开了关键一步,其余的也有了方向。“一下觉得平遥中学的文化底蕴深厚了许多!”胡海平说,“当然,责任也重了许多。如何对其保护、开发和利用,是随之而来的问题。”

C 古籍重光,专馆陈列,泽溉后人

2023年秋,平遥中学百年校庆将至。胡海平审时度势,觉得是时候让这批古籍重见天日了。于是,国庆节后,他郑重向山西省图书馆发出了邀请。

山西省图书馆闻讯大喜。早在1952年,张瑞玑先生之子张小衡便将尚存赵城的全部谁园藏书捐给了山西省图书博物馆。其后博物馆、图书馆分家,一大部分藏书留在山西省图书馆。1998年12月,山西省图书馆编《张瑞玑诗文集》,由北岳文艺出版社出版,系张瑞玑诗文集首次出版发行。可以说,省图与“谁园”藏书,渊源颇深。

于是,省图立即选派精兵强将,耗时整整三周,将平遥中学沉睡在书库中长达数十年、未经整理的6000余册古籍全部普查登记完毕。不仅为其建立了普查目录,摸清了家底,而且对每一种古籍都著录了较详细的信息,版本、递藏及完好、残缺情况一目了然;同时,对每部书都制作了书签,夹垂于书首,便于检索识别。

“这部分‘谁园’藏书,是山西省图书馆‘谁园’藏书外最大的一宗,且整体保存完好,其中的珍贵古籍不在少数。如宋司马光撰、元胡三省音注的《资治通鉴》一书,系元刻明弘治二年、正德九年递修本,虽为残篇,但非常珍贵,具有很高的版本价值和史料价值;再如《津逮秘书》十五集,一百四十七种,系明崇祯毛晋汲古阁刻本,而毛氏汲古阁刻书向来受人追捧,此丛书多达150余册(仅缺几册),刊印精良;再如明南监本二十一史,以及《畿辅丛书》《函海》《武林掌故》等清代刻的大型丛书,这里都有收藏,且版刻、印制、书品也属上乘,非常难得。”山西省图书馆副馆长王开学说。他赞叹,“一个小小的中学图书馆,能有如此巨观,着实让人惊叹和羡慕!”

梁国英清楚地记得,2024年1月,她带领9名教师开始全面整理学校庞大的藏书。3月20日上午,教师裴荣海一声欢呼:“发现了一件宝贝!”是一本《平遥一中二十三年校史》(1940-1963)。梁国英迫不及待地打开这本书,认真研读。果然,在第9页,她发现一段文字,记录了这五千多册古籍从赵城广胜寺搬来的史实。至此,“一切都对上了!”

她介绍,这里收藏的古籍中,谁园藏书有1109册。另外,藏书馆内还有钤有“太原新民中学”的线装书133册,钤有“秉直堂”章的线装书45册,钤有“子慎”印章的有20册,《平遥县志》8册,钤有“山西省立平遥中学图书馆图记”印章的有12册,钤有“平遥县立中学校”印章的线装书135册。

值得一提的是,钤有“子慎”的那部分藏书,本系张瑞玑先生的洪洞老乡,革命前辈成子慎所有。在洪洞,保存完好的“谁园藏书楼”,已被列入山西省第六批省级文物保护单位。

归震川曰:“书之所聚,当有如金宝之气,卿云轮囷覆护其上。”这批珍贵的藏书,是否有“卿云轮囷覆护其上”,不得而知。但平遥中学专门为其建起了“谁园藏书馆”,覆护其上。

在该校行知楼三层,两处“谁园”风格的“门”格外醒目,分别镶刻着“近雲梯”“通花径”。

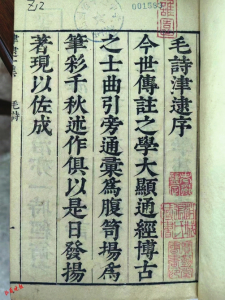

穿过馆门“近雲梯”,依次为“民国巨子”张瑞玑、读懂谁园藏书楼、平遥中学谁园藏书馆、馆藏代表性古籍书目四个部分,一段段精简文字、一张张珍贵图片、一件件历史实物,介绍着藏书馆的前世今生。

“2024年10月12日,百年校庆时,谁园藏书馆正式开馆。师生们有序参观,观者如堵。之后的日子里,前来参观阅览的师生络绎不绝。同时,得知谁园藏书馆的建立,向我们捐献藏书的校友也越来越多。张瑞玑先生与谁园之名,已融入平遥中学文脉。”梁国英介绍,藏书馆是标准规范的藏书机构,主要类型是经典古籍收藏与红色经典文献收藏,也可藏古籍、书画、报纸,服务于学校优秀传统文化、红色文化育人功能。该馆现有建筑面积362.6平方米,共有线装书6268册,以及新中国成立前的1891份报纸。

对于这批藏书的意义,王开学指出:“这批古籍中的主体和精华都来自张氏的‘谁园万卷藏书楼’,张氏风格独特的藏书印也依然鲜艳地存活在这些藏书中。平遥中学的谁园藏书馆为平中的师生们提供了一处研习中华优秀传统文化的重要场所,让古籍里的文字活了起来,为百年平中文脉传承续写辉煌。”

“至将来之主人为谁?其伤我薪木、毁我亭榭者又为谁?野人不能知,亦不暇计也。”回味当年张瑞玑先生的达观,其中不免有因时代动乱而产生的悲观。他老人家不会想到,百年沧桑后,他的谁园,以及他珍爱的藏书,并未“安可保也”,被“伤”被“毁”,而是皆受到时代的重视与保护,继承与发扬。他丰富的精神文化遗产不断与时代合流,其道大昌。

“尝叹读书难,藏书尤难,藏之久而不散,则难之难矣!”这是明末清初大学者黄宗羲的感叹。平遥中学“谁园藏书馆”的传奇,诚属“难之难矣”。而其所反映的,正是“天下之治乱”。

我们,躬逢盛世。

□卫方正

本版图片 王超俊摄