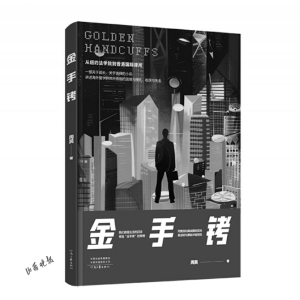

从法学院到摩天大楼,一部“留子”律师的成长史,《金手铐》节选——

最后一次离开的机会

《金手铐》周昊著 河南文艺出版社

主人公海博名校毕业,为了更广阔的发展前景选择赴美求学。在申请人文领域的博士失败之后,被迫转读并不喜欢的法学院。他经历了转学失败、入职知名律所无望、情感失利等挫折,只能入职国内一家普通律所工作。繁忙的工作之余,他坚持学习,终于在获得纽约和国内的律师资格后,如愿以偿地去到了一家在香港办公的国际律所,得到了他所苦苦追求的高薪和体面的工作岗位,但却要面对高强度的工作和冷漠的人际关系,戴上了“金手铐”。

目录旁边的会议室明显比他们这个大很多。一张能坐二十人的椅子,一边只坐了三个年纪很大的白人男子,其中两人头发花白,另外一人则没有头发。其中两人正在小声笑着讲些什么,希望不是在开刚才那个面试男孩的玩笑。

“海……博?”那个刚才没有讲话的男人问道,“我没有念错吧?”

“没有没有。”

面试又是从自我介绍开始,就好像他们手上没有自己的简历一样。海博按照学校辅导老师的意见,从法学院的生活开始介绍,其中重点介绍了一下自己可能会上的与他们律所业务有关的课(包括已经退掉了但成绩单上还能看到的公司金融和证券法规,也许后面几个学期还是会上的吧,谁知道)以及学校会给他们提供的各种实习机会(在公司和在法院)。他没有按照学校的建议提到自己的成绩,因为如果提到了大概只会起到反效果。

“那你……到目前为止的人生中,经历过的最大挑战是什么?”

海博顿了一下,不知道该回答什么才好。这两年他经历的挑战实在太多了:想读博士,结果没读上;想考好LSAT去名牌法学院,结果没去成;想考出好成绩,结果没考好;想来纽约大型律所……这个目前还算是实现了一半吧。犹豫再三,海博还是没想到什么值得一提的事情,只好顺口说起自己写硕士毕业论文时候的事情。

那是在已经确定知道自己继续读博没戏的时候。本来他可以通过考试结束自己的硕士生涯,但是他想写论文。他已经积攒了很多可以写论文的题目,并且为这些题目读了很多书籍和刊物,做了一些笔记。他本来是想写博士论文的时候再用,但既然读不了博士,他就把这些用在写硕士论文上。

确定自己要写硕士论文的时候,他从图书馆借了很多书,坐在图书馆里用木头隔开的位置上,把要读的书又从头读了一遍,碰到有意义的地方就用带颜色的标签纸标注出来,再用手机拍下,作为写论文的素材。把这些书都看完,他花了一个多月的时间。

真正动笔写论文也是这个时候的事情。他发现用英文写论文没有自己想象的那么简单。等到论文离提交初稿还剩一个星期的时间,他才写了不到一半。

他知道自己不能再这样下去,要振作起来。截稿日既像死神,又像天使,将他从拖延的泥沼中拯救出来,再给他致命的一击。等到初稿截止日当天凌晨,他才真正完成他的论文。他知道老师肯定又会提出很多修改意见,但他不管了,后面再慢慢改吧。

当然面试的时候他不是这么说的。“我的时间极为有限,而论文的长度又有最低限制,”海博侃侃而谈,“我在图书馆借了三十多本书,每本都通读,做好笔记,光笔记本就用了五本。”

他只说了自己遭受的苦难,而没有提到造成苦难的人其实就是自己。本来不用写论文就能毕业,本来如果自己没有陷入拖延的泥沼,也可以有富裕的时间来好好写完。至于最后被导师叫到办公室去臭骂一顿,说他写的东西狗屁不通、要大幅修改的部分当然没提。

三个面试官似乎都为他的回答而折服。没有人交头接耳,没有人提出问题,只是侧耳静听着。回答完毕,那个光头中年人点了点头,继续问下一个问题:“你觉得自己5到10年后会变成什么样的人?”

这是一个有标准答案的问题。“我想在贵所做到合伙人。”实际上能不能做到合伙人是一个问题,在美国的律所里非白人男性要做到合伙人非常困难,同时取决于律所的政策,有的律所工作五六年就有机会,有的律所十多年都不可能做到合伙人。

“既然你这么想在律所做到合伙人,但刚才你也提到自己对……”一个有花白头发、长得有点可笑的面试官拿起似乎是他简历的纸张,“对比较文学的研究这么投入,我们很好奇为什么你会选择法律,来读法学院?”

这是一个在一面的时候就被问到过的问题。他后来没有再细想过,还是按照一面的说法,说自己是因为读研的时候接触到了美国法律,对美国法治社会产生了兴趣,进而想要深入钻研。

“哦?那你来说说,你在读研的时候怎么接触到了美国法律。”

他没想到对方会接着问,也没想到前面的回答会给后面的问题挖坑。他来不及思索,只好硬着头皮说起自己曾经跟室友老王去解决签证危机的事情。他只说自己接触到的那个律师给他留下了强烈的印象(真话),非常专业和敬业,很快就利用自己的专业知识和经验解决了朋友的问题(彻头彻尾的假话)。

三个人在椅子里挪来挪去,有点如坐针毡的感觉。另外一个有头发的合伙人张了下嘴,犹豫了一下后又闭上,这时还是刚才那个发问的有头发律师继续问他。

“我们不想问太细,可能有一些私人的细节在里面。但是你刚才说到的那种律师,主要是解决私人事务的小型律所,跟我们这种专门为大型企业服务的大型律所不太一样。如果你是对那种小型律所的作业方式感兴趣,可能我们律所未必是最符合你期望的地方。”

不知道为何,海博感觉面试正在往不妙的方向滑去。

没有想到这些家伙会对面试里随便问到的问题这么斤斤计较。幸好这时房间里一个像闹铃的声音突然响了,打断了他的话。三个应该是高级资深合伙人的面试官面面相觑,然后通知他面试到时间了,叫他回去等通知。离开的时候,对方叫他通知下一位面试者进来。

离开写字楼,海博发现自己喉咙嘶哑干涩,全身肌肉僵硬,而且出了一身的汗。他觉得自己应该是搞砸了,但是应该也没有很糟糕。他那个时候已经彻底迷失在了能否拿到大所offer的期待里,没有意识到这其实是三次机会里,最后一次离开的机会。