晋城沁水八里坪新石器时代遗址

描绘多元文化在晋东南汇聚的长卷

发掘单位:山西省考古研究院、山东大学考古学院、山西大学考古文博学院、晋城市文物保护研究中心

项目负责人:赵辉

4300年前,在沁河中游地区,古国时代的先民在此繁衍生息:种植粟、黍等干旱作物,饲养黄牛、猪、羊等,还利用燧石等武器进行狩猎为生;逐水而居,掌握了一定的农耕技术、制陶技术、畜牧饲养技术;有独特的审美、民俗;还有严谨的建筑理念、规划意识……他们是谁?他们与陶寺文化之间有何关联?2024年,八里坪遗址的继续发掘,让这个神秘的聚落得以重见天日。

八里坪遗址位于山西省晋城市沁水县郑庄镇八里村与庙坡村之间,紧邻沁河东岸的高台地上。遗址发现于上世纪80年代,1986年公布为山西省级文物保护单位。2020年入选国家文物局“考古中国—中原地区文明化进程研究”项目。2024年参评“全国十大考古新发现”。

2020 年至 2024年,山西省考古研究院与山东大学考古学院、山西大学考古文博学院、晋城市文物保护研究中心等单位联合开展了系统的调查、钻探、发掘和多学科研究工作,确定遗址面积不小于100万平方米,包含庙底沟文化二期晚期(距今4300年左右)、龙山晚期、二里头时期文化遗存,是晋东南地区已知规模最大的新石器时代晚期遗址。

持续发掘:

4300年前完整的宫殿建筑基址显现

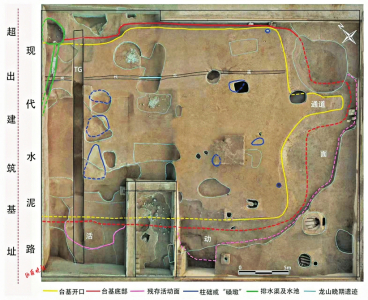

2020年至2023年,山西省考古研究院、山东大学考古学院、山西大学考古文博学院、晋城市文物保护研究中心对八里坪遗址进行了全面发掘和局部解剖,确认了遗址在庙二晚期即规划了内、中、外三重环壕。内、中、外三重壕沟平面呈圆角或半圆角长方形,外壕沟内现存面积46万平方米,中壕沟内面积5.5万平方米,内壕沟内面积约1万平方米。

2024年,考古人员在2023年发掘工作的基础上,继续向东发掘,最终得以确认了完整的庙二晚期建筑基址,面积不超过760平方米。据现场测绘,实际揭露出的范围南北宽23米,东西长30米,东部有一条宽约2米的通道。根据残留的柱础石、“磉墩”位置判断,新发掘的建筑基址应为排房形式,外围原有回廊。清理发现了附属于该建筑基址的石构排水渠、柱础石等遗迹,出土有领玉环、玉璧,白陶鬹(gui)足、陶瓦等高等级遗物。

经过解剖,考古人员明确了八里坪建筑基址营建过程。北部南部因地势较低,先开挖宽3米的基槽并用比较纯净的红褐色土填夯,至南北同一水平面后开挖排水渠,在规划好的位置开挖柱洞、设柱础石,最后再铺垫红褐色土覆盖排水渠等,形成“满堂红”的装饰效果。通过连续的考古发掘,确定中壕沟和内壕沟内是八里坪遗址的核心区,功能类似陶寺的宫城。可以确认,八里坪遗址是与陶寺遗址同时期的“宫殿”建筑。

2023年至2024年,在其东南部清理了9座龙山晚期的陶窑和1座处理残次品的袋形坑,这一区域从庙二晚期聚落的高等级建筑区,转变为龙山晚期的制陶作坊区。同一时期内壕沟内被破坏,中壕沟、内壕沟被填平,整个聚落的功能区划发生了重大变化。

制陶工艺的变化:

多元文化因素实证中原地区文明演化路径

据项目负责人、山西省考古研究院华夏文明研究所所长赵辉介绍,八里坪遗址所处的沁河中游地区,太岳山与太行山在此交汇,平均海拔900米左右。多山且河流深切形成许多狭长谷地和临河台地,大多数史前遗址位于沁河与其支流或季节性冲沟汇流处。沁河干流绕八里坪遗址北、西、西南而过,东南为水泉沟,北部是陡峻的断崖,居高临下控扼从临汾盆地通往丹河谷地和上党盆地的交通要道。

他介绍,八里坪遗址西距陶寺和周家庄遗址的直线距离均为90公里,南距二里头遗址110公里,因其独特的地理位置,成为多元文化东西互动、南北交流的枢纽。

山西大学王小娟团队开展了八里坪制陶工艺研究,对八里坪遗址2021年至2022年出土的陶片进行了分类、统计、实验室观察。2021年至2024年,在发掘过程中选取20多处典型单位的动物骨骼和碳化种子进行了测年,结合陶器类型学分析结果,建立了八里坪遗址的分期和年代序列。研究结果显示,庙二晚期文化遗存与陶寺早期偏早或更早的文化遗存有相似性,但也有差别。

研究表明,东方海岱地区的磨光黑陶——快轮成型制陶技术、玉石器风格、葬仪等代表的先进文化因素,通过太行山孔道率先传播到晋东南沁河流域,并中转向西到达晋西南。龙山晚期文化遗存表现出本土文化与晋中地区,豫北冀南地区后岗二期文化,郑洛地区王湾三期文化以及海岱地区龙山文化,更加密切的互动交流态势。二里头时期,本地龙山晚期文化传统得以延续,同时受到了中原王朝整合周边的影响,表现出文化面貌的混合现象。

牛、羊、粟、燧石的发掘:

狩猎采集经济为主的古国

赵辉介绍,在2024年的发掘工作中,考古人员首次浮选发现了炭化水稻。同期出土的农作物黍米、粟米,表明八里坪先民已经掌握了一定的旱作农业的耕种技术。考古人员在出土的动物骨骼中,发现先民已经掌握了对黄牛、猪、羊的饲养,经过形态学和DNA检测,确认了饲养黄牛的实例。依据发掘的燧石原石、石片及成品,且所有成型器几乎均为箭镞、矛等工具或武器,结合动植物考古证据,考古人员认为本地区以沁水下川遗址为代表,有利用燧石制作细石器形成的传统,综合推断狩猎采集经济在八里坪先民的生业经济中占据重要地位,山环水绕的山地环境对生业模式具有很强的塑造性。

赵辉介绍,八里坪遗址还出土了许多玉石器原料、玉器、工具钻头、刻刀等,其中出土的有领玉环或陶环(类似现代手镯)在晋东南一带非常流行,表明当时的玉器制作技术和文化传统已经形成。

同时,考古人员还发现了10座墓葬,墓葬为土坑墓,部分采用圜底瓮棺的埋葬方式。通过科技手段分析表明,这些墓葬有些个体来自外地,接近淮河上游及海岱地区的人群特征,推测与当时海岱地区龙山文化人群向晋东南迁移有关。

2024年对八里坪遗址的持续发掘,考古人员完整揭露了一处大型夯土建筑基址,实证了黄土高原东南部距今4300年左右的古国时代,此处崛起了一座区域核心聚落。先进的制陶技术、富有特色的山地生业模式、玉石器和圜底瓮棺葬代表的文化认同,表明多元文化因素在此汇聚、碰撞、交流、融合,描绘出晋东南地区文明演化的一幅生动图景。

山西晚报记者 马秀凤