一直在超越,这些科研成果“还有谁?”

全球首例

截瘫患者重获行走自由

“抬腿、迈步、站稳了!”来自广东的林先生曾以为自己“永远站不起来”,就在今年年初他成为全球首例微创脑脊接口手术后重获行走能力的完全截瘫患者。

脊髓损伤被称为“不治之症”,我国现存患者374万,每年新增约9万人。林先生就是长期深陷脊髓损伤阴霾患者群体中的一员,两年前,他不慎从近4米高的楼梯上跌落导致脊髓外伤后截瘫。

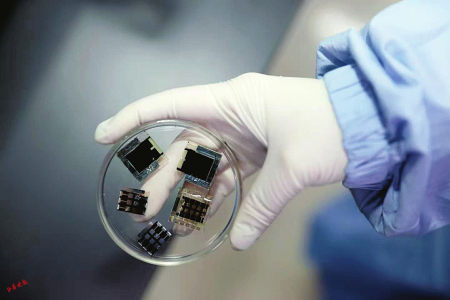

传统治疗对下肢瘫痪束手无策,而复旦大学加福民团队研发的脑脊接口系统突破技术瓶颈:将2个直径1毫米左右的电极芯片植入运动脑区脑部、脊髓的手术,可以在4小时左右一次完成,通过在大脑与脊髓间搭建“神经桥”,使脊髓损伤患者实现自主控制下肢行走。

1月8日,林先生成为微创脑脊接口临床概念验证的首例患者,团队仅用时2小时通过一次性微创手术方式,就完成了在脑内和脊髓硬膜外的关键调控部位精准置入电极。

术后12天,林先生正在联合团队指导下开展康复训练。术后第1天林先生的右腿就出现了缓慢的屈曲,第3天实现自主脑控状态下的双下肢运动,第10天实现自主控制双侧下肢跨步行走,第49天

林先生已经可以在悬吊下独立使用助步器行走,他激动地说:“我终于再次体会到走路的感觉。”

1月至2月,加福民科研团队已联合复旦大学附属中山医院成功完成全球首批3例临床概念验证手术术后第一天,3位受试者都可以躺在床上自主抬左右腿。

对于脊髓损伤患者,远端肢体受到的影响最为严重。患者脚背翘起说明其踝关节活动正常,印证了脑脊接口使患者的神经通路得到重建。植入到运动脑区的电极芯片,设计了一套运算速度快、运算能力准确、算力需求低的轻量级AI算法模型,团队花了将近3年时间,才在算法层面实现了对大脑运动意图实时解码的突破。

3月3日,全球首批第四例植入式脑脊接口临床概念验证手术,在复旦大学附属华山医院成功完成,截瘫患者们的治疗效果符合甚至超出了团队的预期。

据新华网微信公众号

破解难题

有了这层“防护服” 钙钛矿太阳能电池耐用了

钙钛矿太阳能电池因其高效、低成本、轻量化等特点,被视为未来光伏技术的重要方向。然而,这类电池存在一个关键问题——稳定性较差,难以长期使用。

3月7日,华东理工大学的一项研究成功破解了这一难题,相关成果已发表在国际期刊《科学》。据悉,科研团队成功找到延长钙钛矿太阳能电池寿命的关键方法,这项“命短”难题的破解,让人类距离用上更便宜、更轻薄的太阳能板又近了一大步。

钙钛矿太阳能电池被称作“未来之光”,它不仅能像传统硅电池一样发电,还能做成薄如纸张、可弯曲的形态,甚至能贴在衣服或窗户上使用。但多年来,这种电池有个致命弱点:在阳光下用不了多久就会“衰老”,使用寿命远达不到实际应用要求。

研究团队揭开了这个“短命”谜团。研究发现,钙钛矿材料在阳光照射下会像气球一样反复膨胀收缩,时间一长就会“内伤”破裂。这种材料遇光会膨胀超过1%,内部晶体相互挤压产生破坏力,就像反复折叠的纸最终会断裂一样。

科研人员想出了一个妙招——给材料穿“防弹衣”。他们用世界上最坚硬的材料之一石墨烯,加上特殊透明塑料,制成只有头发丝万分之一的超薄保护层。实验证明,这层“防护服”能让材料抗压能力翻倍,把膨胀幅度从0.31%降到0.08%,就像给易碎品加了抗震包装。

经过严格测试,装上这种保护层的太阳能电池创下新纪录:在模拟日常使用的强光高温环境下,持续工作3670小时(约153天)后,仍能保持97%的发电效率。这是目前同类电池中最长的稳定工作时间,意味着实际应用成为可能。

这项突破不仅给出解决方案,更刷新了科学界认知。研究团队透露,该技术已开始与企业合作试验。一旦量产,将带来革命性变化:建筑外墙的发电玻璃、可折叠的户外充电毯甚至给手机充电的太阳膜都可能成为现实。据估算,钙钛矿电池生产成本仅为硅电池的1/3,发电效率还有提升空间。

随着稳定性瓶颈的突破,这项“实验室里的未来科技”正加速走向千家万户,为全球绿色能源转型提供“中国方案”。

据人民日报微信公众号

太原理工大牵头研发

全球首个极地规模化新能源系统启用

南极秦岭站是新时代我国建成的第一个常年科考站,目前开站已满一年。记者3月1日从太原理工大学了解到,当天我国在秦岭站建设的首个规模化新能源系统启用,这是世界上第一个南极极端环境下的规模化清洁能源系统,标志着我国在极地能源领域实现绿色科考。太原理工大学是秦岭站新能源系统项目的首席科学家单位。

2023年11月,南极秦岭站“风—光—氢—储—荷”新能源系统建设项目获批,太原理工大学校长孙宏斌教授为项目首席科学家。2024年3月至7月,在中国极地研究中心的组织下,太原理工大学牵头组织相关科研人员和中电18所、清华大学、中电丰业、国家电投、华能集团等单位联合攻关,先后攻克低温燃料电池冷启动技术、燃料电池抗低温冰冻技术、“制氢—储氢—输氢”控制系统、极端环境下微电网能量管理系统(EMS)等关键技术,设计开发了适应南极环境的抗低温抗强风“水滴形”风机。2024年9月,在太原和内蒙古两地分别开展“风—光—氢—储—荷”新能源系统联调联试。2024年11月,整套新能源系统运往南极。据介绍,在该新能源系统中,光伏和风电总容量达到200kW,占整个秦岭站总发电容量的60%,同时采用氢能作为长周期储能,实现极昼极夜各180天的极端能量平衡。在无风无光的情况下,秦岭站清洁能源系统可为站区提供约2.5小时,最大150kW负荷的供电,保障考察站科研设备和基本生活设施短期纯绿色运行。

为了确保新能源系统能够在南极恶劣环境下正常工作,在研发阶段,太原理工大学还专门建设了模拟南极极端环境的实验室,具备模拟南极极寒、强风、暴雪、极昼极夜、强地磁、强紫外线、低压低氧等近10种相互耦合极端环境的能力,有效解决了研究难、测试难和运维难等难题。

据山西日报

全球首个

我国科学家成功绘制海洋最深生态系统图景

深渊,是指水深超过6000米的深海区域,压力高达上千个大气压,一度被认为是“生命荒漠”。借助我国“奋斗者”号载人潜水器及全国产化科研体系,我国科学家成功绘制出全球首个海洋最深生态系统图景。

3月7日,这一研究成果在国际顶级期刊《细胞》上发表,标志着我国深海微生物研究走在了世界前列。

我国科研团队历时3年,通过对马里亚纳海沟采样获取的1600多份微生物的样品以及11种不同的深海鱼类等进行分析,首次获取了全球首个深渊生态系统全景图。

上海交通大学科研团队成员王景说:“我们在马里亚纳海沟里面鉴定出了7564种微生物物种,通过与公共数据库以及其他的已知环境当中的微生物物种进行比对,我们发现其中89.4%的物种是全新的。也意味着在这样的深渊以及其他深海环境里面,可能有大量的未来可以利用的资源。”

这份深渊生态系统全景图也成功揭示了深渊繁荣的生态密码,研究人员发现,深渊微生物和鱼类之间存在独特的“共适应”机制。这些生物采用相似的抗氧化策略应对极端压力,这种策略不仅能缓解细胞损伤,还可能为人类抗衰老等研究提供新思路。

王景说:“抗氧化对于我们并不陌生,比如说有些化妆品的机制就是抗氧化,还包括维生素C最重要的功效也是抗氧化,是缓解细胞损伤、延缓衰老的一个重要的手段。”

此次研究不仅拓展了人类对生命极限的认知,更具有重要的应用价值。科研人员发现,深渊微生物可能蕴藏新型抗生素、环保酶等生物活性物质,将为医药、能源开发提供新资源。

据悉,我国科研团队已建立全球首个深渊微生物大数据库,并通过《马里亚纳共识》向国际社会开放共享数据,推动全球共同探索深海奥秘。

据央视一套微信公众号