记录穆旦的一生,还原他与激荡时代的深刻互动,《穆旦传:新生的野力》节选——

笑,成为他性格的一部分

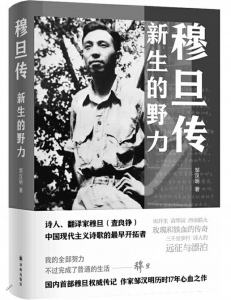

《穆旦传:新生的野力》

邹汉明 著 译林出版社

该书是穆旦传记与诗歌评传的权威之作。全书以穆旦生平为线索,结合各时期诗歌创作,叙写其坎坷而辉煌的一生。独特而复杂的生活经历与时代际遇,铸就了其诗歌“诗史互证”的品格。诗歌创作与研究者邹汉明历时十七年,通过穆旦作品、生平史料、友人口述等多种研究资料,阐释推演、文本互证,展示了穆旦创作和历史之间的深刻互动,回溯其献身于语言的一生。

穆旦,一个躲在众多诗句中的名字;一个藏在汉语或说汉字中的名字。具体一点说吧,它其实就躲藏在百家姓的这个“查”字里。这个姓氏在中国有两千六百多年的历史,在海宁已经延续了六百六十余年,在天津也有一百多年的历史。

当查良铮第一次使用穆旦这个笔名的时候,还是南开中学的一名高中生。一九三三年十二月十六日晚上,十五岁的他开始思考人生,写了一篇《梦》,告诉自己“不要平凡地度过”这一生。他把“查”字一拆为二,开始做起一个超过他年纪的半完满的梦。在梦里,他的笑如一枝带露的玫瑰,正努力地绽放出惊险、爱情和远方。

从学生时代开始,他似乎就喜欢拍照。在穆旦这个笔名出现之前,照片上的他显得青涩,有着内向的大男孩通常见到陌生人会略略脸红的那种羞涩。但是,他的少年时代很快结束,不可一世的青春汹涌而至。他眉宇间的英气大面积地舒展开来。青春,在这张俊逸的脸上,如同北方响晴的天空,哗的一下就打开了。

他一生所拍的照片一定不在少数,若在一张长桌上排列开来,我们就会发现一个有趣的现象:大约从一九三五年入读清华大学开始,一直到一九五四年十一月南开大学外文系事件发生,这二十年间他的大部分照片都有着相似的笑容:一种鲜明的灿烂的微笑,尤其是右边脸颊的笑靥,无可遏制地从心底里洋溢而出。就像绿色从植物里泼出来,英气从俊美的身体里飘逸出来,树叶从树枝上长出来一样,他笑得相当自然。而这种笑,成为他性格的一部分。

如果就此认定他是一个性格外向的男孩,那就大错特错了。事实上,他相当拘谨,不善交际。朋友圈永远固定在不多的几个人。他斯斯文文,各科成绩也不错,却不足以引起老师特别的注意,这其中包括清华或联大教授吴宓(吴宓一九四九年前的日记著者所见也只记了他九次)。与此相反,在文字里,他又显得老成。他睁着一双与其说热情不如说好奇的眼睛,一方面,老成地打量着外部世界;另一方面,又专注于省察自己的灵魂。那时南开出来的学子比较注重仪表,一套中式长衫以及后来的学生装甚至卡其布军装穿在他身上无不得体。他头发乌黑,额头发亮,又才华横溢,朋友们一律称他“查诗人”。(杨苡还开玩笑称他“查公”,这是暗笑他的早熟?)他的那双锐利而火热的眼睛,光芒集中,决不旁顾,一句话,他犀利地盯视着人性。他受英美文学的影响很深,也早早地接受了民主和自由的思想。如此,端正挺直的鼻梁底下,必然会出来一个勇于向现实发言的声音。面对危难重重的民国世界,他成长着,也经历着;感受着,也命名着。他选择一种小众的文体立言发声,直接或曲折地批判社会,以诗歌有限的隐喻观照无边的现实。他早早地就决定了,这一生要为汉语服务。在流亡、漂泊、辛苦谋生的前半生,吃足苦头的同时也增广了见闻。在创造力特别旺盛的20世纪40年代,文学因神圣的抗战而行使着使命,作为知识分子的一员,他张开双臂,拥抱大众,但也始终固守着知识分子的主体意识。他目标明确,坚定地向着缺损了一角的世界展示他顽强而完整的笑容。那是诗人特有的一种笑:纯粹,无邪,真挚,热情。这种笑里有着不设防的、坦率的、心直口快的性质,如同静静的山岗上那一片野花,自由,热烈,灿烂,但也有着一个不世出的天才被放逐在时间之外的寂寞。

诗人的笑并非固定不变,也绝不单一、浮于表面。这种笑,在他的诗歌中,比在他的生活中更早地显示出了非同一般的复杂性和不确定性。《防空洞里的抒情诗》(1939年)开头写到大众脸上那种泛泛的笑,“他向我,笑着,这儿倒凉快”,在躲避敌机的紧张时刻,一位普通市民无所畏惧的笑,呈现出中国人天性中的乐观,这实在是战争和死亡所恫吓不了的。我们仔细分辨一九四○年代他写下的那些诗,吃惊于他竟然如此频密地写到了姿态各异的笑:既有“欢笑”(“新生的野力涌出了祖国的欢笑”,《一九三九年火炬行列在昆明》),又有“疲乏的笑”(“疲乏的笑,它张开像一个新的国家”,《从空虚到充实》),“粗野的笑”(“我听见了传开的笑声,粗野,洪亮”,《从空虚到充实》),以及“忍耐的微笑”(“那使他自由的只有忍耐的微笑”,《幻想底乘客》)。此外,还有“冷笑”(“多少个骷髅露齿冷笑”,《鼠穴》),“暗笑”(“不断的暗笑在周身传开”,《我向自己说》),“讽笑”(“当世的讽笑”,《控诉》),“嘲笑”(“每秒钟嘲笑我,每秒过去了”,《悲观论者的画像》)……总之,诗人以他多层次的擅笑,立体地、意味深长地“笑着春天的笑容”(《控诉》)。许多年以后,我们认定他是那个时代最擅长书写各种类型的笑的诗人。这么多带着“笑”字的诗行,丰富了中国诗歌的人性,加深了人性的深度。

时代创造了诗人的传奇。抗战军兴,他放弃西南联大的教职,穿上军装,应征入伍,去杜聿明亲率的远征军第五军报到。他以军部少校翻译官的身份奔赴缅甸战场,参加对日作战。20世纪的中国诗坛,在国家危急存亡之秋,他强烈的民族大义显得如此突出,令人动容。非常不幸,远征军经历了一次大惨败,在万不得已的情况下,他随参谋部撤退,盲目地走入胡康河谷的原始丛林。一路上,尸横满山,惨不忍睹。足足有四个多月的时间,他在茂密幽深、毒虫和病疫轮番袭击的原始森林里兜兜转转,绝望地寻找活命的出口。地狱在他面前张开了血盆大口,他差点战死、累死、饿死、摔死、毒死、发疟疾病死、被激流冲走淹死、被无数的大蚂蚁啃食而死。最后,到了印度,差点又因吃得过饱而撑死……九死一生的经历,全来自他自身所在的这个惨烈的历史现场。所幸他翻越野人山,活了下来。从战场上归来,他觉出了活着的沉重和珍贵,从此变了一个人。生活在继续,肉体因穿越地狱而受到的创伤,终究需要诗歌的光芒来救治。这大约也是他此后一直没有放下诗歌的原因。实际上,诗人精神的创伤,需要以一辈子的时间来自我疗救。