“时间与温度修复沉‘晋’之旅”在朔州崇福寺启动

互动中体验气候变化对文化遗产的影响

3月18日,“时间与温度修复沉‘晋’之旅”系列活动首站在朔州市崇福寺启动。本次活动由朔州市气象局、崇福寺文物保护所、朔州市文化和旅游局及山西科城能源环境创新研究院等联合主办,是山西省生态环境厅、省文物局、文物保护基金于2024年5月15日“全国低碳”日提出的全国首部《气候变化下文化遗产保护宣言》的实践活动。活动旨在增强社会各界对气候变化下文化遗产保护利用的认知,促进地区从挖煤向挖掘文化价值转型。在科普展览、气象观测体验、古建祈福等环节的互动中,近千名市民与游客深度参与,体验了气候变化对文化遗产所产生的影响。

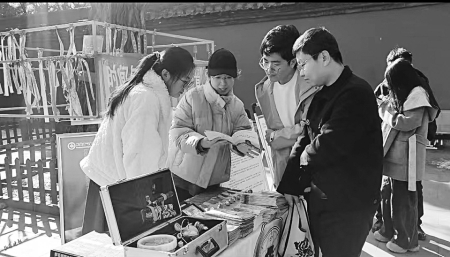

作为《黑神话:悟空》的取景地之一,我国现存辽金三大建筑之一的崇福寺,是我国历史文化遗产的重要代表之一。当日上午9时,崇福寺前广场的“气象与古建知识科普展区”正式对外开放。科普展板以图文结合的形式展示了朔州市近年来的气候变迁。过去,朔州地区气候干燥、少雨,这种气候条件对古建筑的保存尤为有利,可以减缓木构建筑腐朽的速度,延长建筑寿命。然而,朔州市近50年来年平均气温、年平均最高气温、年平均最低气温呈显著上升趋势,2013—2023年的降水量增多明显,温度、湿度、降水等气候条件的变化对山西古建筑造成潜在威胁。与科普展板的展示相辅相成,工作人员向市民分发《气候变化下文化遗产保护科普手册》,并详细阐释木构建筑保护的难点。

亲手操作气象仪器、读取降雨数据……在气象观测互动区,朔州市气象台设置的温湿度监测仪、微型雨水收集系统等设备吸引了众多公众驻足体验。互动性最强的“气候修复师”挑战成为当日焦点。参与者完成涵盖气候变化、古建筑基本知识等15道题目,即可获得一枚木制“气候祈福牌”,祈愿“风调雨顺护古刹”“清风化雨守文华”,共计200余名参与者挑战成功。该环节通过“知识闯关+文创赋能”的创新形式,实现了古建保护知识传播与公众情感联结的双重突破。

“崇福寺屋脊弧度暗含通风原理,窗棂样式设计交椀相织,兼顾采光与遮阳需求”。在古建参观环节,崇福寺文保所讲解员向公众展示了古建适应气候的智慧。参观民众不仅被古建筑的宏伟与精美所震撼,更被其中蕴含的气候适应智慧所折服。崇福寺这座千年古刹正以古老的气候适应实践,积极回应《气候变化下文化遗产保护宣言》的行动号召。中国科学院空天信息创新研究院博士杨甲谈道:“我们借助卫星遥感和云计算技术对整个山西省近70年的气象情况进行分析,评估气候变化对全省文物保护单位的影响,崇福寺位于中等气象风险区域,主要受到气温变化影响,需要继续落实好节能减碳的国家战略。”山西作为中华文明的重要发源地,其文化遗产的存续与气候治理深度交织,既需要科技赋能的精准防护,更离不开全民参与的低碳实践。

本次活动除公众参与板块外,还举办了专家圆桌讨论。来自朔州市文旅、气象、文保部门与科研机构等多个领域的代表展开交流,讨论如何促进公众参与气候变化下的文化遗产保护,进一步推动山西从挖煤向挖掘文化价值转变。主办方山西科城能源环境创新研究院李莹表示,“时间与温度修复的沉‘晋’之旅,从崇福寺这座山西重点文物保护单位开始,通过贯穿山西省各地历史保留下来的时间遗迹,让公众更好地了解气候变化及其对山西的挑战,积极践行低碳出行、节能用电、合理消费等绿色低碳的生活方式,为我们和文化遗产提供一个稳定的气候环境。”

“时间与温度修复的沉‘晋’之旅”还包含云冈石窟、晋祠、平遥古城、青莲寺、小西天等地点,通过创新推出全国首条“气候变化与文化遗产”主题游径,邀请公众在“晋”体验中华五千年文明遗存,生动认知气候变化对文化遗产的影响。

山西晚报记者 刘俊卿 通讯员 李睿