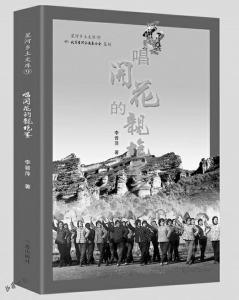

《唱开花的亲圪蛋》,明晰记录我们所推崇的根底和地气

《唱开花的亲圪蛋》李晋萍著 三晋出版社

该书是一部研究国家级非物质文化遗产左权开花调和小花戏的著作,作者根据左权民歌独有的发展特色,采用了以人物为主体的方式,借鉴了口述史的方法,让更多人认识左权民歌。

李晋萍所著《唱开花调的亲圪蛋》,是“星河乡土文库”系列中第九部。这本书写出了两个明显的特色或优点,一是纵横捭阖,“小”中见大;二是举重若轻,娓娓道来。

作为左权的传统文艺样式,小花戏不同于大戏,开花调有别于大腔,两者都具有“小”的特质:小花戏宜聚,开花调宜散;场面太大,小花戏压不住台,空间过窄,开花调张不开嘴;跳小花戏,故事不能杂,唱开花调,人数不能多。故而,在小花戏、开花调的演唱上,要批量产生大家名作,想追求轰动效应,是件挺难的事情;同理,皇甫束玉、刘改鱼、李明珍、冀爱芳、石占明、刘红权们的出现才更显得难能可贵。《唱开花调的亲圪蛋》以时空为经纬,用历史擦亮现实,以乡土映照都市,清晰地勾勒和叙写左权开花调和小花戏的流脉传承,凸显和预判两者在当下的独特价值、困境和前景,这对左权非遗的保护、宣传、推广可谓大有裨益。

对于生长在清漳河畔、太行腹地的左权人而言,开花调和小花戏不仅承载着喜庆、求吉、娱乐等功能,在特殊的年代也蕴涵了“亲圪蛋”们的血性和慷慨赴义的精神。抗战八年,人口只有7万的左权县,就有1万人牺牲、1万人参军、1万人支前,民族危亡之际,开花调和小花戏几乎成了一方热土的战歌战舞。《唱开花调的亲圪蛋》结合了田野考察和口述史两种写法,不仅为读者提供了一部开花调和小花戏的现代发展简史,而且生动传神地描写了开花调歌者和小花戏舞者经历、心理、活动和贡献。在我看来,后者的价值或许更大。

历史是记忆和遗忘的双面体,从一个人到一代人,其鲜活的生命都终究经不起时间的风沙。据说一个普通人离开这个世界五十年后就不再有人记得,而书写人和事的文字可以使生命绵延,好的史籍则是时代的良心。五十年前在左权烈士陵园看到朱德总司令挽诗中“太行浩气传千古,留得清漳吐血花”之句,二十多年前在上海龙华看到无名烈士写在监狱墙上的诗句“墙外桃花墙里血,一般鲜艳一般红”。两句诗都难忘,但心理反应上有差别,前者令我景仰,后者触发我的想象。是的,大到民族国家,小至一县一村,我们所推崇的根底和地气应该依赖明晰的记录,而不是想象。这也正是李晋萍这本书,乃至于已故传记作家刘红庆生前所著“星河乡土文库”系列作品的真正意义吧。

书里述及小花戏和开花调的现实挑战和困境,我赞同刘红庆“用山隔离现代病,用歌联谊万古情”的主张,他在文章中提出的“四个要命的放弃”“三个要命的分离”至今依然发人深思。在我看来,纠正“三个分离”比较容易,摆脱“四个放弃”就很难。一是要考虑原生态和表演态之间的差异,二是要考虑本地歌手与外地歌手的差异,三是要考虑听众和场地的差异。今年正月我在抖音上看左权闹社火走火盘,火是用蜂窝煤堆起来的,与我小时候见到的也大不相同,街道上也没有柏树枝牌楼,氛围略显弱了点,但能给人带来浓浓的乡思乡情。

《唱开花调的亲圪蛋》图文并茂,有不少照片勾起了我对昔日的回忆,激发了我的强烈共鸣。开花调传承人之一冀爱芳原先家住皇母圣街道,其弟弟冀爱军和我是发小。大约五十年前,县剧团到西关学校“面试”冀爱芳时,在三院一进大门靠东侧的房间,我们一群小学生在门外面围着看热闹,她在屋里边唱,声音明亮婉转,歌声完全压倒了喧闹,回想起来那情景依旧历历在目。另一位传承人曹彦明在化肥厂上班时与我哥哥交往密切,我母亲葬礼上请他到场演唱,平日里听惯的歌,在那个特殊的场合却令我肝肠寸断。歌者能活在听众的心里,是值得我们崇敬的。还有204页的那张老照片,那些十岁左右的小女孩们,多数是我的小学同学,半个世纪过去,愿她们依旧有好的身体和心情唱歌跳舞。

苏保华