查缺补漏创新 为了遨游太空

打破长期垄断!我国研发出首台“太空级”3D打印设备

电机轴高速旋转,送丝盘稳步传动,真空室内丝材快速熔化、沉积成形……中国航空制造技术研究院高能束流发生器实验室内,一台两米见方的3D打印机正在制造一件精密钛合金结构件。

“这是我国首次在模拟微重力环境下,应用冷阴极电子枪实现‘太空级’3D打印。”日前,中国航空制造技术研究院研究员、冷阴极电子枪研发团队负责人许海鹰告诉记者,“该设备有望成为我国‘太空制造’中的加工利器。”

此前,该技术长期被国外垄断。磨剑近十载,团队先后攻克电源负载阻抗匹配难、束流功率小等难题,研发出寿命长、功率大的冷阴极电子枪,并成功应用于多个高端制造领域。

改装“心脏”实现自适应匹配

“在太空中应用3D打印,可快速、低成本制造空间结构件、维修工具、探测器零部件等。我们希望将3D打印机搬上太空,为人类在太空中长期生存提供支撑。”许海鹰一语道破研发初衷。

愿望虽好,但征途并不平坦。用什么来熔化耐高温金属丝材实现3D打印?这是团队面临的首要问题。大家反复研判,最终确认冷阴极电子枪可担此“重任”。

“冷阴极电子枪可产生高能电子束流,犹如一把极热的‘火’,可熔化高温合金等材料。”许海鹰介绍,“只要让它烧得又稳又可控,就能保证3D打印连续工作。”

但是,大家很快发现,要烧好这把“火”殊为不易,如何让电源具备实时、快速调节能力成为最大的“拦路虎”。

“电源是为冷阴极电子枪提供能量的‘心脏’。我们要改装这颗‘心脏’,让它自适应调整‘供血’速率,保证电子束流稳定输出。”团队成员王壮打了个比方。

改装“心脏”,谈何容易?团队研究数月,依然无法定下合适的“手术”方案。直到有一天,团队成员、中国航空制造技术研究院高级工程师杨波惊奇地发现,电源控制系统中电感、电容等参数的微小偏差,竟会导致电子枪输出不稳定。他敏锐地判断:“这可能就是‘手术’方案的切入点!”

团队像是抓住了“救命稻草”,开始密切关注这种偏差。只要电源系统出现一点微小波动,团队成员都会不分日夜,在实验室里花上几个小时记录、分析。

经过数月的调试和优化,团队设计出一套实时电源控制算法。它能够根据负载阻抗的变化自动调整电流、电压等参数。冷阴极电子枪终于装上了一颗“聪明的心脏”,持续稳定地输出电子束流。

改进气体“配方”破解大功率难题

攻克电源负载自适应匹配这一难关后,研发团队又乘胜追击,逐一解决了高频电磁干扰、高温散热等一系列问题,顺利完成了3D打印设备研制和核心部件结构优化。

就在大家以为即将大功告成时,一盆冷水直接浇了个透心凉——电子束流的功率始终上不来。

适当增减工作气体、修改电子枪结构参数、更换阴极材料……团队想尽各种方法调试,可效果始终不理想,研发工作一度陷入僵局。

就在团队心情接近冰点之时,一次偶然试验中,电子枪输气管道出现些许漏气。让大家没想到的是,这时设备竟也能输出较大电子束流,甚至稳定度短时间内变高了。“我们大胆猜测,空气中的某种成分,可能对提升束流功率及其稳定性有帮助。”王壮记忆犹新。

“冷阴极电子枪内,工作气体在高压下电离产生等离子体,其中正离子负责轰击阴极金属,从而激发其释放出电子。”杨波解释,“我们一开始并不知道问题究竟出在哪里,直到这时才意识到,调整电子枪内工作气体‘配方’,应该是提升束流功率的关键。”

果然不出所料,团队在后续的不断验证中发现,电子枪中阴极材料——铝金属表面氧化而成的氧化铝,有助于提高阴极电子发射能力,可使电子束流达到期望功率且保持稳定。

大家立即着手改进气体“配方”,将原来使用的纯氦气,调整为氦气与氧气的混合气,人为促进氧化铝形成,最终实现了大功率电子束流的稳定输出。

接下来,团队又一步步突破了丝束同轴设计等多项技术难点,研制出国内首台基于冷阴极电子枪的3D打印设备,在地面可实现1000工作小时以上的稳定熔丝成形。

反复试验突破微重力瓶颈

地面3D打印的硕果犹如一剂“强心针”,极大地鼓舞了团队向浩瀚宇宙“再出发”。但是,想让冷阴极电子枪“飞天”,绝非易事。

“太空的微重力环境对材料流动和沉积行为影响很大,这是我们亟待解决的核心难题。”团队成员桑兴华解释,“在地面上,用于3D打印的金属丝材熔化形成熔滴,在重力影响下可直接滴至基板上成形。但在太空中,熔滴反而会顺着丝材‘往上爬’,远离基板、无法成形。”

为了突破这一瓶颈,团队在地面上模拟太空环境,先后尝试多种方法,均以失败告终。项目节点在即,倍感压力的桑兴华提出一个大胆设想:借鉴电弧焊原理,在丝材上施加脉冲电流,利用电磁力将熔滴“推”向基板。

方案一经提出,质疑声便接踵而来——“安全问题怎么解决?”

制备过程中,冷阴极电子枪要与丝材接触,电子枪本身就有上万伏高压,如果丝材再带电,那么绝缘就成了大问题。稍有不慎就会“串电”,对整套控制系统造成不可逆的损伤。

“大家僵持不下,又实在想不出更好的办法。”最终,团队抱着“死马当活马医”的想法,决定全力一搏。

他们立即着手搭建试验平台,将电子枪与丝材接触的部分换成陶瓷绝缘材质;为了确保安全,又将送丝电机、导丝轮等部件进行了绝缘处理。

经过反复试验,他们在短短3周内开发出一套脉冲电流控制装置,可在模拟的微重力环境下,让熔滴从丝材端“流向”基板。

在此基础上,团队又攻克了小型化、轻量化难题,最终研制出“太空级”冷阴极电子枪3D打印原理样机,体积仅有地面3D打印设备的四分之一,有利于大幅节约发射成本。

据人民日报

全球首个!我国成功构建地月空间三星星座

探索地月空间“天然良港”的更多奥秘,为地月空间开发利用、空间科学前沿探索提供有力支撑!

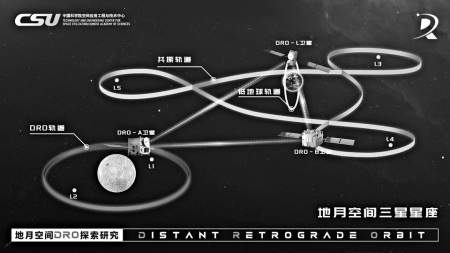

中国科学院空间应用工程与技术中心最新消息显示,我国已成功构建由三颗卫星组成的地月空间三星星座,将聚焦地月空间远距离逆行轨道(DRO)开展深入科学研究。据悉,这是全球首个基于DRO的地月空间三星星座。

为什么要探索地月空间DRO?

据介绍,地月空间是人类拓展活动空间的新空域。地月空间从地球低轨道延伸至距地球约200万公里,开发利用如此广袤的空间,人类需要在太空中找到一些“天然良港”作支撑。

地月空间DRO就是这样的“天然良港”。地月空间DRO是与月球公转方向相逆的绕月轨道,其中典型的一族DRO距离月球约7万至10万公里,距离地球约31万至45万公里,特殊的引力环境使其具备一系列独特属性。

“航天器可以在地月空间DRO稳定‘停泊’几十年甚至上百年;从这个‘天然良港’出发,航天器可以低能耗到达地月空间任何区域。”中国科学院空间应用工程与技术中心研究员王文彬介绍。

“基于这些独特属性,地月空间DRO有望成为部署空间应用基础设施的新高地,在助力空间科学探索、服务支援空间飞行器、支持载人深空探测等方面可发挥重要作用。”中国科学院空间应用工程与技术中心副主任王强说。

构建地月空间三星星座,旨在深入探索地月空间DRO规律特性、试验验证相关技术,为开发利用地月空间“天然良港”提供科技支撑。

三星星座构建过程并非一帆风顺。DRO-L卫星于2024年2月3日成功进入预定轨道,此后发射的另外两颗卫星却遭遇了发射异常。

2024年3月13日,DRO-A/B双星组合体发射升空后,运载火箭一二级飞行正常,上面级飞行异常,卫星未能进入预定轨道。面对发射异常,工程团队并未放弃,而是立即展开一场太空救援。

团队实施了多次近地点轨道机动补救控制,历经123天飞行,航程近850万公里,两颗“星坚强”最终准确进入预定轨道,并顺利开展了后续的在轨测试。

2024年8月30日,三颗卫星两两之间成功构建K频段微波星间测量通信链路,地月空间三星星座成功实现在轨部署。

“对两颗卫星的太空救援,充分展示了我国在深空故障恢复和自主导航技术上的突破。”中国科学院微小卫星创新研究院正高级工程师张军说。

据介绍,三星互联组网后,已开展了多项前沿科学实验及新技术试验,推动地月空间DRO探索研究取得一系列重要进展。

“未来,我们将持续探索地月空间环境演化规律,推动地月空间和平开发利用,同时利用地月空间DRO的长期稳定性,部署更多天基科研平台,支持量子力学、原子物理等领域前沿科学问题研究。”王强说。

据新华社、科技日报

朱雀三号火箭用的天鹊系列发动机第100台下线

4月15日,朱雀三号火箭所使用的天鹊系列发动机完成第100台下线,这标志着我国商业航天动力产业迈入了规模化应用阶段。

换句话说,这样的量产能力能够为进入太空的火箭提供源源不断的“心脏”,从而提高发射频次,对推动我国商业航天产业高质量、规模化发展具有里程碑意义。

工作人员告诉记者,目前在浙江嘉兴,朱雀三号的动力试车箭已经完成整箭装配,正式进入到地面试验和飞行验证的关键阶段。

去年9月,朱雀三号的试验箭完成10公里级垂直起降返回飞行试验,标志着我国在可重复使用运载火箭技术上取得突破。今年下半年,朱雀三号将迎来首飞,有望成为我国第一枚可回收运载火箭。

火箭可回收,简单理解就是指火箭在完成既定的卫星发射任务后,能够自己“倒车”回地球,稳稳地站住,工作人员只需要对它进行简单的维护、保养,就能继续执行下一次的发射任务。

传统的火箭制造和发射,成本非常高,如果能够实现火箭的可回收以及可重复使用,火箭单次发射的成本将降低约70%。低成本的发射能够让我国更加频繁地部署卫星,比如通信卫星、导航卫星等。

近年来,工程师们也开始进行3D打印技术的应用探索,传统的制造发动机的过程就像是手工雕刻象牙,需要切割、焊接、打磨几百个零件,故障风险比较高,通过3D打印的方式不仅可以将发动机制作的可靠性提高,还能减少材料浪费,使得它的制作周期再缩短。

据了解,天鹊系列发动机目前已经具备年产100台的能力。

据人民日报