全力推进环资审判

临汾中院力促黄河汾河流域生态司法保护工作“快准狠”

临汾中院党组高度重视生态环境保护,认真安排部署环资审判工作。

临汾中院党组书记、院长乔杰为襄汾法院丁陶遗址保护法庭揭牌。

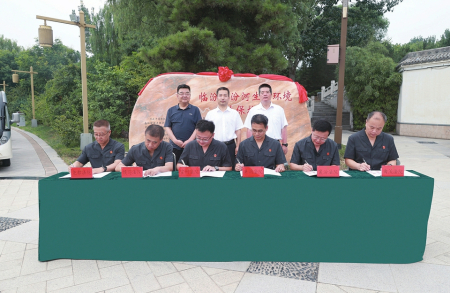

8月11日,“临汾·汾河生态环境司法保护基地”揭牌成立。

8月10日,临汾市尧都区法院龙子祠泉水资源司法保护站揭牌成立。

洪洞法院环资审判法庭公开审理一起涉环境保护刑事案件。

浮山法院在案件现场走访,并认真做好环境保护宣传工作。

古县法院旅游巡回法庭认真做好当事人的调解工作。

乡宁法院环资审判法官前往黄河岸畔宣讲黄河保护法。

翼城法院在历山景区开展保护生态环境法治宣传活动。

临汾中院积极适应新形势新任务的需要,扎实推进全市法院环资审判工作。

临汾中院加强生态保护法治宣传,增强社会公众爱护环境意识。

临汾中院环资审判庭认真评议案件,严把案件质量关。

临汾中院加强府院联动,促进生态环境保护共建共治。

在首个“全国生态日”来临之际,8月11日上午,在临汾市尧都区汾河景区,省高院审判委员会专职委员邓一峰,临汾中院党组书记、院长、一级高级法官乔杰为“临汾·汾河生态环境司法保护基地”揭牌。临汾市沿汾河的尧都区、侯马市、霍州市、洪洞县、襄汾县、曲沃县6家法院共同签署了《临汾市汾河流域生态司法保护和司法服务高质量发展框架协议》。当日下午,临汾中院在尧都区法院河西法庭召开了沿汾河6家法院环资审判座谈会,研究部署跨区域生态司法保护工作。这是临汾中院一年多来守正创新、能动司法,全力推进环境资源审判工作,为黄河汾河流域筑牢司法保护屏障的又一项重要举措。

设立司法保护基地,示范带动生态环境保护

习近平总书记指出,“绿水青山就是金山银山,保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”。临汾是我省沿黄沿汾重叠区,做好生态司法保护工作意义重大。面对辖区生态司法保护的诸多课题,临汾两级法院选择集中优势兵力,围绕重点集中破题,力求以典型示范的引领,为环资审判工作积累经验,创造可供复制、借鉴、推广的生动样本。

霍泉被誉为“山西名泉”,是闻名全国的岩溶大泉,担负着洪洞县10万亩农田灌溉任务,供应着山西焦化、铭宇化工的工业生产需要,更承担着县城及周边居民日常生活用水,是黄河第二大支流汾河的重要水源。

今年4月13日,我省汾河流域首家水资源司法保护站——洪洞县人民法院霍泉水资源司法保护站正式揭牌成立。这也是我省成立的第一个集巡回审判、诉前调解、法律咨询、普法宣传为一体的专门性水资源司法保护站。农历三月十八,是霍泉所在地洪洞县广胜寺传统庙会节日,霍泉司法保护站利用群众赶庙会的机会,开展了以保护水资源为主题的法治宣传活动,进一步增强了人民群众保护水资源的自觉性,提升了人人参与泉域管理的群众基础。

龙子祠泉也是我省岩溶大泉之一,是临汾的母亲泉、生命泉。8月10日,临汾市尧都区法院成立了龙子祠泉水资源司法保护站,把龙子祠泉水资源保护延伸到基层一线,努力实现环境资源司法保护零距离。

去年以来,临汾两级法院强化“两山六河一流域”生态司法保护,在沿汾6个县(市、区)建设“汾河生态司法保护基地”,建立“保护基地+专业法庭”的工作机制,为推进水资源、水生态、水灾害综合治理筑牢法治屏障。目前,该市已成立翼城县法院历山生态环境司法保护站、乡宁县法院沿黄河生态资源司法保护站、吉县法院壶口景区法官工作站、古县霍山云顶小镇旅游巡回法庭。与此同时,全市两级法院把生态司法保护工作关口前移,注重做好法律咨询、普法宣传,增强辖区工矿企业和人民群众的生态环境保护意识,把司法审判力量下沉到基层一线,高效、便捷地开展巡回审判、诉前调解、生态保护等方面工作,努力以司法力量维护“一泓清水入黄河”,以实际行动保护好黄河、汾河两条母亲河的生态安全。

打造特色人民法庭,筑牢环资审判工作桥头堡

2022年8月,最高法院党组成员、副院长杨临萍调研黄河流域生态环境司法保护工作时,在临汾召开了全国四级法院环境资源审判工作座谈会,对临汾法院工作给予充分肯定。

如何做好环资审判工作,如何让人民法庭发挥出不可或缺的作用,临汾中院在思考中创新实践,在实践中丰富思考。临汾中院充分发挥人民法庭“前沿阵地”优势,因地制宜打造服务区域生态发展的功能性人民法庭,推动环资审判工作不断提档升级。

襄汾县历史文化底蕴深厚,文化资源尤为丰富,境内文物保护单位多达280余处。针对这一地域特色,2022年9月22日,经省高院批准,丁陶遗址保护法庭正式揭牌成立。法庭自成立以来,不断强化丁陶遗址保护和发展,依法审理了涉丁陶遗址保护案件,积极开展了文物保护法治宣传,通过司法手段助力文化遗产保护。10个月来,丁陶遗址保护法庭庭长陈跃奎带领工作人员走进山西大地华基建材科技有限公司、临汾万鑫达焦化有限责任公司、临汾铁环漆业有限公司等5个企业和10余个村委会,通过近年来发生的盗掘古墓葬等典型案例,宣讲法律知识,提高群众文物保护的自觉性。

临汾市由于矿产资源、历史文物资源、森林资源较为丰富,环境资源案件呈现上升态势。临汾中院聚焦全市“三大板块”“两山七河一流域”生态司法保护,深入调研,因地制宜打造了服务区域发展的功能性人民法庭。去年以来,全市新建、改扩建人民法庭22个,17个人民法院全部实现特色法庭实质化运转。尧都区河西法庭创建一体化纠纷解决机制,助推新型城镇化法治改革,入选最高院“打造枫桥式人民法庭服务基层社会治理”的典型案例。吉县壶口法庭和洪洞赵城法庭,率先被省高院确定为环境资源审判基层人民法庭。尧都区汾河生态环境保护法庭、曲沃晋国文物保护法庭等特色法庭,肩负着生态保护的职责使命。

构建管理监督机制,促进生态环境共建共治

“生态司法保护不是法院系统可以大包大揽的,动员整合各方力量联动、联治才是真正的标本兼治。”临汾中院秉持这一原则,结合黄河流域生态环境特点和治理需求,坚持系统思维,全力打造部门共治新格局。

2022年9月,临汾中院牵头组织召开了法院、检察、公安、司法、自然资源和规划、生态环境等10个部门参与的,生态环境资源保护司法权与行政权有效衔接座谈会。与会各单位从各自工作实际出发,为提升生态环境保护治理法治化、现代化提出了针对性的意见。

临汾中院抓住国家、省、市强化黄河流域生态环境保护的良好契机,积极发挥主导作用,迅速着手筹备推动环境资源保护的功能整合、资源聚合、力量统合。由10个部门联合出台了《关于建立环资行政执法与司法保护有效衔接机制的实施意见》,构建了法院与各成员单位协调联动机制,建立了联席会议制度、案件会商制度、多元化纠纷解决制度、信息共享通报制度等相关生态环境领域及生态损害赔偿制度,促成了市财政局生态修复补偿资金项目的设立。同时,该院进一步明确了各成员单位的职责分工,加强了行政执法与司法保护衔接配合,统筹协调市中院、检察院等部门,形成工作合力,强化司法、行政、社会组织协调联动,构建环资司法保护共建共治机制。

依法公正裁判案件,着力提高环资审判质效

作为生态司法保护的主力军,临汾两级法院不断在履职尽责上下功夫,持续在提升审判质量上做文章,努力让每一个环资审判案件经得起法律和时间的考验,经得起社会大众的考量。

2020年至2021年,临汾某环保科技公司在未取得危险废物经营许可证的情况下,收集、贮存废铅蓄电池813余吨,并拆卸含电解液的废铅蓄电池,将电解液排放、倾倒至该公司厂房西侧的空地里,造成土壤环境损害面积约为100.89平方米,土壤环境损害价值约为37650元。临汾市尧都区检察院提起公诉,临汾市尧都区法院开庭审理后,依法判决临汾某环保科技公司犯环境污染罪,判处罚金10万元;被告人郭某等5人犯环境污染罪,判处有期徒刑1年3个月至7个月不等,并处罚金;责令该公司、郭某等5人在临汾市发行的报纸上就环境污染罪公开赔礼道歉,并共同赔偿生态环境修复费用37650元,上缴国库。一审判决后,郭某不服判决向临汾中院提出上诉。临汾中院通过阅卷和听取上诉人的上诉理由、讯问被告人郭某,依法驳回上诉,维持原判。该案的办理,提高了社会公众对废铅蓄电池等废物污染环境的危害性认识,对防范污染环境风险,推动企业绿色健康发展,营造保护环境、爱护生态的良好氛围起到了重要的指引作用。

河砂是保持河床稳定和水流动态平衡不可缺少的铺盖层和保护层。非法盗采黄河砂,不仅破坏了黄河流域的生态环境,影响防洪安全,还损害了国家和社会的公共利益。2021年8月份,被告人任某某等4人为谋取利益,在未取得采砂许可证的情况下,共同在禁采区黄河河道,利用抽砂船盗采黄河砂共计5000余吨,并以每吨60元对外销售。案发后,4名被告人向公安机关上缴了违法所得共计26万余元。永和法院经依法审理认为,4名被告人未取得采矿许可证而擅自在禁采区、禁采期盗采黄河砂,其行为均已构成非法采矿罪。综合4名被告人认罪认罚、自首、退缴违法所得、预缴罚金等情节,依法对4名被告人分别判处有期徒刑10个月至1年6个月不等,并处罚金1万元至10万元,没收各被告人退缴的违法所得。判决后,永和法院还向相关职能部门发出了司法建议。该案的办理,体现了罪责刑相适应的原则,彰显了刑罚的教育和惩戒作用,有力震慑了破坏黄河生态环境的违法犯罪行为。同时,通过司法建议,以个案办理推动类案办理,实现了司法审判与行政执法通力合作,对保护黄河流域生态环境高质量发展将起到积极作用。

自2021年4月起,临汾两级法院全部成立环资审判庭或环资审判团队,对涉环资刑事、民事、行政案件实行“三合一”归口集中审理模式,充分发挥刑事审判的震慑和教育作用、民事审判救济与赔偿作用、行政审判预防和监督功能。今年上半年,临汾两级法院共受理涉环境资源案件158件。其中,涉环境资源类民事案件74件、涉环境资源类刑事案件80件、涉环境资源类行政案件4件。

做好舆论宣传引导,增强生态环境保护意识

让当事人心服口服,让群众耳熟能详,让全社会广泛知晓,临汾两级法院将环资审判放在生态司法保护的全局统筹协调,务求一案教育一片,一片辐射开来。

临汾中院在2022年编印《临汾环资审判图册》的基础上,今年又从全市法院近年来审理的300余件环境资源案件中筛选出具有典型教育意义的案件,把每个案件归纳为基本案情、裁判结果和典型意义三部分,运用通俗易懂的语言,汇编为《临汾法院环境资源案件典型案例》。今年“6·5世界环境日”,临汾两级法院组织开展了以“建设人与自然和谐共生的现代化”为主题的普法宣传活动。临汾中院在机关大楼前悬挂宣传条幅,发放宣传资料和案例汇编,并接受群众咨询。翼城法院历山生态环境保护站在历山风景区、西闫镇、南梁镇通过召开座谈会、印发宣传资料等开展了多点式、多形式的法治宣传,进一步增强了群众生态环境资源保护的意识。

突出针对性、实效性,临汾两级法院探索到案发地公开开庭审理、宣判环资案件,推进“案例式”普法。今年5月份,乡宁县相关部门向乡宁法院移送11件林业行政非诉案件,涉及到乡宁县西交口乡原头村多户村民。乡宁法院沿黄生态资源司法保护站和西片区一站式多元解纷中心工作人员,在多次通过电话释法明理的基础上,专门行程40余公里进村入户宣讲林业保护法律政策。浮山法院环境资源保护法庭注重通过回访的方式,持续关注当事人的思想动态,巩固办案工作效果。洪洞法院审理的一起土壤污染案件,依法判决被告赔偿土壤修复损失1200余万元。法院通过这起刷新临汾市生态损害赔偿最高纪录的案例,进行现身说法。侯马法院判令毁林被告在原地补植林木,让受损植被得以修复,青山绿水生机再现。通过对环境资源案件的公开审判,努力达到审理一案、教育一片、影响一方的效果。

本版组稿/狄红生