透过山西博物院规格最高展览“晋楚争锋”——在交争中看文明的发展与演变

先秦部分的历史总是让人倍感神秘。2月3日,山西博物院集结湖北省博物馆、河南博物院、山西省考古研究所、宜昌博物馆、襄阳市博物馆6家单位收藏的331组660余件文物,在山西博物院举办“争锋”——晋楚文明特展。为观众掀开了先秦历史的一角,撩开了神秘的面纱。

大国争霸:促成先秦时代“多元一体”的文化格局

两千多年前的春秋时期,大国争霸是这个时期的重要特征。这个时期,周天子的势力逐步减小,诸侯群雄崛起,齐、晋、楚、吴、越各国相继称霸,但是进行的战争主要是大国局部的进攻小国,使小国屈服,并不灭亡小国,周天子仍然是名义上的天下共主。

为什么称这一时期为“春秋时期”呢?原因有二:一是古人根据气候行事,夏热冬寒,基本大事战事都发生在春秋两季。二是儒家文化的创始人孔子曾经编了一本记载鲁国历史的史书名叫《春秋》,这部史书中记载的时间跨度与构成一个历史阶段的春秋时代大体相当,所以后人将这一历史阶段称为春秋时期,也就是东周的前半期。

历史上的“春秋五霸”,发生在晋楚两国之间有三次大的战役,每一次都是为了争夺对中原地区的控制权而战,因两国实力都很强大,谁也制服不了谁,最终晋、楚均未能独自控制中原各国,战争以两强并霸中原而告终。

从历史学的角度讲:晋楚交争是黄河文明与长江文明的双峰对峙,晋之文化,承继宗周,糅杂戎狄;楚之文化,尊崇周制,浸淫蛮夷,两者南北并立,各领风骚。以晋文化为代表的黄河文明和以楚文化为代表的长江文明全方位的竞争,客观上促成了先秦时代“多元一体”的文化格局。

国家宝藏:出土文物讲述晋楚两国远去的文明

《争锋——晋楚文明特展》规格之高为山西博物院历年办展之最。展览由“河汾兴晋”、“江汉育楚”、“干戈玉帛”、“大国之路”4个单元组成,以文侯勤王、景公迁都、文公称霸、楚庄王称霸中原、晋出吴器、春秋列国等故事与331组660余件文物(其中国家一级文物102件)相互交融,呈述了春秋之世,诸侯并起,争斗不断的风云际会,以及晋楚争霸中发生的“城濮之战”、“邲之战”、“鄢陵之战”三次重要战争。在展品中,“王子于戈”是件带有铭文的兵器,属于国家一级文物,出土于万荣县庙前村,是吴王僚即位前制作,其铭文为“鸟虫书”,盛行于春秋战国时期。还有代县蒙王村出土的吴王览、原平峙峪出土的“吴王光剑”等,这些吴国器物在山西出土,真实反映了春秋中晚期大国争霸的情形,描述了公元前584年,楚人巫臣主动向晋景公提请出使吴国,施行联吴抗楚政策。

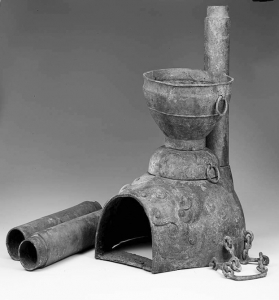

物质文化的语言,无法描述争夺霸权的活剧,却能展示争夺的根基。据介绍,此次展出的鳞纹鼎、附耳蹄足铜鼎、楚公逆钟、晋国列鼎、“子季嬴青”铜簠、曾仲斿父铜壶、王子于戈、韩钟剑、铜圆鉴壶、人擎灯、赵卿铜鸟尊、吴王夫差铜剑、错银铜承弓钩、虎形铜灶、车马出行图奁等国家宝藏,都是近50年来,在山西、湖北、河南等地发掘出土的重要文物。特别是楚国的青铜礼器、乐器、兵器、车马器、日用生活用器等,纹样多龙、凤和兽形附饰,精美而诡异,具有浓郁的地方特色。晋楚两国器物丰富的品类,优美的造型,精湛的工艺,蕴蓄的是勃勃的创造力和精益求精的大国工匠精神,支撑着政治军事舞台上各种雄壮诡异的表演,从器物层面彰显了春秋时期晋楚两国的文明与风采。

文化差异:于器物层面可窥千年历史端倪

双峰对峙的黄河文明与长江文明,其文化差异究竟在哪里?至今在器物的层面尚可窥见端倪。

走进山西博物院一层展厅,正对面是两尊大鼎,左边是晋鼎,墙上书写着金文“晋”字,右边是楚鼎,对应着楚简中的“楚”字。这样的设置让观众有直观的对比。

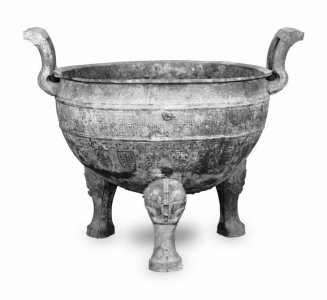

展厅左侧的铺首牛头螭纹蹄足铜鼎,出土于太原市金胜村赵卿墓,一组5件,大小相次成列,器形、纹饰基本相同,出土时鼎内还残存有牛、羊等祭祀动物的骨骼。器物为覆盆形盖,上置三卧伏状犀牛作钮,犀牛昂首,竖耳,圆眼,阔鼻。盖正中有桥形钮,衔环。盖面上自内向外有三组花纹,依次为鸟纹、牛头双身螭纹和夔凤纹。

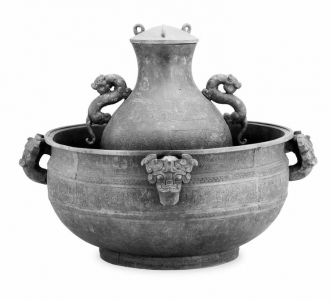

展厅右侧的楚式铜升鼎,是战国中晚期的器物,一组5件,用于盛牲肉以供祭祀。“楚王好细腰”的审美,似乎也影响到了鼎,敞口、束腰、平鼎、平底的鼎是典型的楚器。周礼规定,贵族按照身份享用列鼎,通常是奇数。五件鼎,显示墓主为大夫身份。楚国的鼎,与同时期各诸侯国所用的鼎相比,形态富于个性,称之为楚式鼎。

山西博物院讲解员卢文雨介绍,楚国重祭祀、喜巫近鬼,楚文化神秘浪漫,又吸收了少量蛮夷文化特点,所以楚鼎的花纹繁缛,样式恢诡谲怪。而晋文化秉承中原正统,兼受戎狄影响,器物大气端庄,威仪自现。

特展展品尽管种类繁多,有青铜器、玉器、陶器陶范、漆器、简牍、钱币等,但青铜器占了大半,“周以礼治天下,青铜器是重器,能反映国家体制、礼制等。”

楚辞是楚国诗人屈原开创了一种新的诗歌体裁,这也是我国浪漫主义文学的源头。本次特展中有一件展品就是屈家的——楚屈子赤角铜簠,是春秋器物,1976年随州鲢鱼嘴出土。它是一件食器,底、盖均为长方形,直口,斜腹,平底,有四蹼形脚。底、盖内壁有六行三十一字铭文。屈、景、昭为楚三大姓,是王族的分支,分别是武王、平王、昭王的后裔。楚屈子赤角铜簠为存世仅见的屈氏礼器。文学爱好者可去欣赏一番。

晋楚争霸已然是一段历史,在那个风云际会、人才辈出、百家争鸣的时代,各种故事流传至今,任人评说。然而晋、楚代表的华夏文明的进取精神,将会在人们的文化血脉中代代传承,历久弥新。

本报记者 王媛