五十八年光阴,弹指一挥间,怕是真的要老了,如烟的往事常常在脑际浮现,挥之不去。

乡亲 故土

我的童年是跟奶奶在老家度过的,那是位于晋北的一个叫“艾蒿梁”的小山村,真的很小,就几户人家,散落在沟里峁上,且相互沾亲带故,生活平静、安详。按说村子离县城不过十来里地,但是路不好走,据说当年日本人扫荡都走到离村一二里的地方了,也没有见到村子的影子,只好返了回去。小时候不觉得,现在看来“艾蒿梁”这地名倒也蛮文化的。艾、蒿都属香草,想想看,满梁长着香草的情景,是不是很有诗情画意?

村南的一座黄土坡叫“二十亩梁”,坡顶上有一棵老榆树,树上常年蹲着一只巨大的老鹰,因为周边十几里只有这么一棵树,所以乡亲们将其奉为神灵,低处的树枝上结满了乞灵的红布条。那是一个生物和谐相处的地方,当你在清晨听到“嘎嘎”的声音,顺声望去,不远处的山地里,能看到一大群石鸡在一起朝北奔走,数量绝不会少于一百只。每年春天,燕子又飞回来,将屋檐下的老巢修整后安居下来。老人们认出,还是从前那一窝。院墙只剩下不到半人高的一截,墙边的小树上常常是落满了一群麻雀,叽叽喳喳叫个不停,人从树边走过,相安无事。曲曲弯弯的羊肠山道旁,长着低矮的沙蒿草,当有人走近时会从里面突然蹦出一群黄褐色的小蛙,只有半个指甲盖那么大,但结构什么也不少,着实迷你袖珍。登上南山坡,抬头望望,真的是天似穹庐,笼盖四野。那色彩纯得可以用钴兰直接画。庄户人家做饭都是用高梁秆烧灶火,伴着呼塌呼塌的风箱声,空气中会迷漫着一股柴禾和食物混合的香味。我最爱吃的是“挠丝地蛋”——一种细土豆丝和高梁面团成的食品,拌些现腌菜,滴点儿胡麻油,那味道和口感绝不输于“巨无霸”。每当夕阳西下,落日的余辉给小山村镀上一层金黄色,放羊汉会准时把羊群赶回村子,这是村子里最热闹的时刻。背上用各种不同颜色涂了记号的老羊,会毫无差错地找到各家的羊圈。等待了一天盼望吃奶的小羊,急切地将头伸出木栅,母羊迫不急待地奔向它的宝宝。小羊奶声奶气的高音与老羊浑厚的中音交织成动人的交响曲。夜幕降临了,山村安静了,一家人盘腿围坐在炕上吃晚饭,中间是一个长方形的大木盘,里面的小盘里是些干咸菜和现腌菜,品种不多,刀法不同而已。大木盘一边是一只大红瓦盆,里面盛满了新小米、红莲豆和山药蛋熬成的稀粥,奶奶用大铜勺分盛在各人碗里。主食通常是蒸南瓜、蒸土豆、蒸挠丝圪蛋。村里人没用过电灯,吃晚饭时,大木盘的另一边点一盏煤油灯,是祖上传下来的那种黄铜灯盘、红木架子的样子。灯盘被奶奶擦得油亮亮的,而灯芯却不长,这是为了省点儿煤油。虽说没有电灯,而山村的夜色却并不黑暗。空气清新,繁星在夜空中闪烁,月亮似乎离你并不远,每当满月之时,山村的夜色更是明亮如昼。

村里没有井,更谈不上自来水,吃水要到两里之外的山脚下的泉眼去挑。山路上上下下十分难走。然而,子女不在身边的爷爷奶奶,却从不会为用水发愁。每天早晨,说不定是哪个叔叔大爷会将辛苦挑回来的第一担水,倒进老人的水缸。这地方十年九旱,基本靠天吃饭。种上高梁、土豆收成还行,如换成小麦,亩产大约百八十斤。那时候村子叫小队,小队长是本家的一个叔叔。每当村里收了点细粮,他必是力主以人分而不是以工分。我知道,那是因为我家没有劳动力,如果以工分,自然就没有了我家的份儿。且分粮的时候,他亲自掌秤,是那种长长的杆儿秤,轮到我家时,他总是狠狠地深撮一把,象征性地拨一拨秤陀,然后大声说“正好”,就快速地倒进我的口袋。其实在场的人谁也清楚这一秤明显是给多了,但是都心照不宣,只是用宽容的眼睛看看我看看他,表示对没有劳力家庭的关照吧。爷爷的堂屋比较大,所以小队的公粮常常用席子围成囤子,存放在屋里。粮食的表面用木制的印板压上几个印子,乡亲们尽管放心,那粮食存上一年也绝不会缺斤短两。历史上形容唐代开元盛世常用“路不拾遗,夜不闭户”来言其富足,而老家实在谈不上富足,甚至可以说是典型的贫穷,然而“路不拾遗,夜不闭户”却是真的。村里人出门没有锁门的习惯,偶然走亲戚出远门用古式的插锁锁上门,那钥匙也是大大方方地放在门楣上的。如果山道上有一堆牛粪,只要有人先用鞋底子擦了一个圈围住了,肯定不会有另外的人去拾。人与人相处,也是极有分寸的,哪一家如果杀羊,头蹄下水当场煮好,分赠所有在场的观者分享。然而要买羊肉,那价钱斤两却都要算得清清楚楚。有个小孩干农活儿时受了外伤,流血不止,光棍二娃儿当场毫不犹豫撕下自己的衣襟为小孩包扎。不过当他把小孩送回家后,却又理直气壮地让小孩的家长赔他的衣服。

小队部没在村子的中央位置,东、南两面是黄土打筑的围墙,西面是三孔大窑洞,靠南面的两孔是队里的牲口圈,靠北的一孔是村里的磨房,里面装着一盘古老的大石磨。村里人磨面全在这里,不用排号却秩序井然。北面二排土坯房,正中间是村里的学校,白天当教室,晚上就是村里人议事聚会的地方。不过村里人至今还沿用“学坊”的叫法。说是教室,其实是进门就上炕,炕上搭了两条长木板,算是课桌。学校几个年级总共不过十来个学生。教书先生是从几十里外的赵庄请来的,先生姓张名家仪,许是早年出麻疹没护理好,脸上不太平整,且高度近视,眼镜一圈一圈的就像啤酒瓶的底子。上课的方式也只能是一个年级讲课时,其余的孩子都写毛笔字。这倒也受家长赞许,因为他们认为,上学就是学写字。学生用的仿影都是先生亲自写的,不过写的是什么字,孩子们未必都能认得出来。如果说书法有奶子功,恐怕我后来的书法基础不能说与此没有关系。

前些年,姨姑姑的大儿子来找我,说是想利用当地的苦菜资源办个苦菜罐头厂,让我帮着联系买设备的事。他在外头修过铁路,算是村里有见识的能人。我问他准备投资多少,他神秘地伸出三个手指头。我下意识地反映到三百万太少了。然而当他接下来说出是三千元时,我差点没笑喷了。他见我笑而不答,给我露了实底:其实他准备了五千元,刚才是打了些埋伏,以备应急的。让我说什么好呢?面对他的满腔热情,我不忍心当头一瓢凉水,只好说我先打听一下吧!他根本不知道这点儿资金只不过是这里有钱人的一顿饭钱。但是毕竟我从他身上看到故乡的人已经有改变自己生活状态的想法了,从中我也似乎看到了希望。

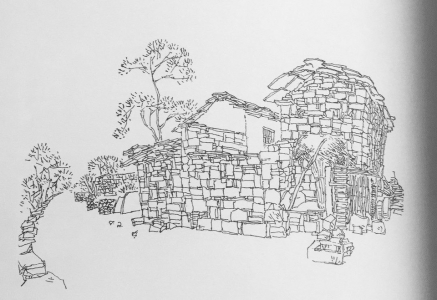

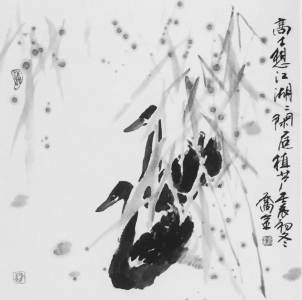

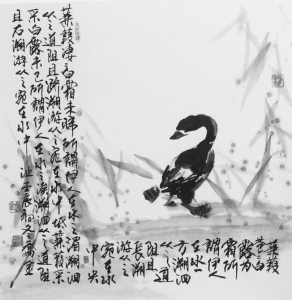

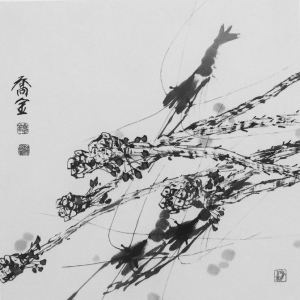

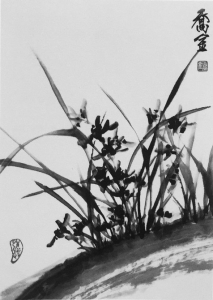

现代心理学研究证明,一个人童年的经历会对其一生的发展产生决定性的影响。在我的画集《追情逐境》中人像部分虽不一定是我的乡亲,但我努力捕捉其情态,加进我的理解,因而都有我乡亲的影子。山水部分我采用中国画传统线描的形式,用心去抚摸那生我养我的山山水水,那些在别人看来,可能算不得美的地方,是我魂牵梦绕的故乡,是我灵魂的归宿。

时下,各种艺术思潮日新月异,“乱哄哄你方唱罢我登场,反认他乡是故乡”。其中悦目者多而赏心者少。我认为艺术作为人类精神层面的东西,“成教化、助人伦”的作用是其根本,“人文关怀”是其永恒的主题。

我不满十四岁时又回乡当了农民,后来在五台山里做了军工。我熟悉社会底层人的情感世界,我热爱他们脚下这方赖以生存的热土。看惯了那些背朝青天、面对黄土的受苦人睡梦中那发自内心满意的微笑;也察觉到五台山寺庙中僧人面对青灯古佛打坐时脸上掠过的一丝悲凉。作为一个画家,充其量是一个画家而已,你无力改变这一切,但你不能不为之所动。关怀他们不需要条件与成本,只需要一颗赤诚的心。我努力描绘这些乡亲的喜怒哀乐,悲恐惊忧,虽然我说不清他们之个中原由;我忘情地描绘养育我的这方黄土,那山、那水、那石板房、那羊肠路,以至于那干枯了的古树。它是我的根,是我希望生长的地方,那里埋葬着我的祖先,生活着我的兄弟姐妹。我固执地认为,只要是打动了我的东西或许能打动别人;我还固执地认为,中国的月亮比外国的圆!这恐怕可以被认为是一种民族自信、强国之梦。

关于表现技法的问题,我想不必多说,那是摆在画面上的东西,看就是了,“画”这东西本来也不是说的,往往越说越不清楚。

乔金/文