山西高校老师助新疆孩子筑梦

又到了一年的开学季,昌吉职业技术学院的孩子们又回到了青春洋溢的校园里,山西援疆的几位老师也陆续返校。

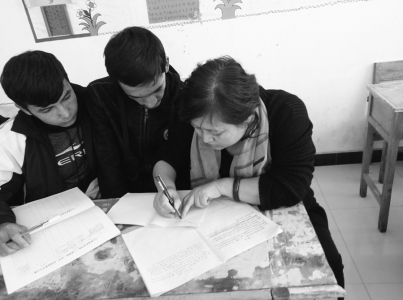

记者在昌吉的援疆楼里见到几位老师时,有的已经在准备开学之后的新教案,有的在收拾给学生们精心准备的山西土特产。在张文武、沈秀娥、胡文明几位老师的心中,进疆站在受援地的三尺讲台上,就要尽到一名老师的责任;在新疆要搞好民族团结,在岗位上做出表率;将来援疆工作结束,要留下新理念和一支永不走的队伍。

一个人撑起一个专业

新疆是全国最大的产棉区,但是昌吉职业技术学院却没有一个专业是来为棉花产业服务的。针对这种现状,从2018年开始,昌吉职业技术学院成立纺织技术专业,隶属能源动力分院。专业成立了,缺老师,怎么办?昌吉职业技术学院打报告申请对口老师援疆。

2018年8月29日,太原理工大学轻纺工程学院教科办主任张文武来到新疆、来到昌吉职业技术学院,到了以后发现纺织技术专业的50名少数民族学生已经就位,而老师就他一个人。没办法,幸好当时是在学生军训期间,他利用两周的时间,赶紧制定了一份教学计划。

“在太原理工大学制定一份教学计划需要两年时间,”张文武说,时间紧张,好在新疆日照时间长,每天熬到两点,“时间紧张不是最难的一点,最难的是我是一名高校老师,对职业技术教育没有经验,我只能找在山西从事职业技术教育的朋友帮忙、取经。”

在日常工作中,张文武除了正常教学还要进行国语强化和教学督导工作,技术干部援疆一年半时间,“人走了,教育理念也要留在这片土地上。”为了达成这个愿望,张文武主动联系了新疆奥美医用纺织品有限公司,为这个专业的孩子实现后续帮助、边上学边实践,为新疆输出一批纺织技术人才。

发挥自身优势推行国语教育

来昌吉职业技术学院的援疆干部中只有一名女教师,她就是来自山西师大临汾学院教务副处长沈秀娥,她目前在昌吉技术学院学前教育学院工作。学前教育分院和其他四位援疆教师所在的工作地点是两个地方,沈老师在新疆的工作时间独来独往,从最初的寂寥到现在的享受孤独,她在内心上战胜了自我并强大了自我。

沈秀娥是国家普通话等级评审的专业评委,在昌吉职业技术学院学前教育学院,她主要负责学前教育专业所有学生的国家通用语言文字推广工作。教学之余,沈秀娥参与了分院专业申报、专业建设等工作,今年,学前教育分院学生专升本取得了历史上学院最好的成绩;学生参加新疆自治区职业技能大赛第1名,代表自治区参加了此赛项国赛;学生普通话过关率位居学院第一;组织了学院历史上首次国家通用语言文字专项知识竞赛,引起很大反响;组织学前教育分院经典诵读大赛,推选节目荣获总院一等奖,并代表昌吉州、自治区参加全国经典诵读大赛。

“再有半年时间,我的援疆生活就结束了,我希望我走了之后学前教育学院的各项成绩能持续攀升。”沈秀娥说,为了实现这个心愿,她将山西师大临汾学院好的教育理念引进昌吉职业技术学院,尤其重视师资队伍的建设。上个学期,沈秀娥指导培养了两名年轻教师,本学期,她计划培养三名年轻教师。在沈老师的心里,好的园丁才能助力新疆开出最美的花!

融合优质资源创新援疆模式

山西金融职业学院教师胡文明援疆之后,山西金融职业学院党委书记王小云、院长田祥宇不止一次表示:“援疆不是你一个人的事,学院是你的大后方,一定全力支持援疆工作。”

胡文明目前在新疆昌吉职业技术学院经管分院任会计专业教师。其原单位山西金融职业学院的会计专业一直是学校的名牌专业之一,2018年“福斯特杯”会计技能大赛国赛中取得了全国第一名(特等奖)的骄人成绩。胡老师援疆后,决定充分利用原单位优质教育资源,创新教育援疆新模式。胡老师的想法,得到了山西援疆前线指挥部和昌吉职业技术学院以及原单位的领导和老师的大力支持。经两个学院的领导充分沟通,决定利用山西的硬件资源和优质师资,为昌吉职业技术学院培训即将举行的全国大学生会计技能大赛的参赛选手和指导老师。今年2月26日,昌吉职业学院选派了10名学生、1名教师到山西参训。山西金融职业学院免费提供住宿、免费培训,并组织了经验丰富的大赛指导团队对他们进行了精心指导。经过40天紧张、枯燥、高强度的训练,学生们的成绩有了很大的进步。

在今年4月13日结束的“2019年新疆自治区高等职业院校会计技能大赛”活动中,胡文明老师指导的8名学生均有所获。其中由该校17级学生张霞、赵懿林、张尚玉、樊海娟参赛的“福斯特杯”财税技能大赛获得了团体三等奖;由赵小丽、李芳、王言言、王景四位同学参加的“网中网杯”会计技能大赛荣获了团体第二名。其中“网中网”杯的4名参赛同学以新疆赛区第三名的成绩获得了6月份在天津举行的国赛资格。同学们甚是惊喜,毅然放弃了5月份即将举行的全国初级会计专业技术资格考试,重赴山西,全力备战6月份的国赛,并且成绩超越了省赛时的前两名,以大比分跃升为新疆赛区第一名。

创新援疆模式,融合内地优质教育资源,指导新疆学生参加全国大学生会计职业技能大赛取得了优异成绩。说到这样骄人的成绩,胡老师很低调:“援疆是国家战略,作为一名老师,能够响应国家号召,技术援疆、精准援疆,我们会一直在路上。”

本报记者 王媛