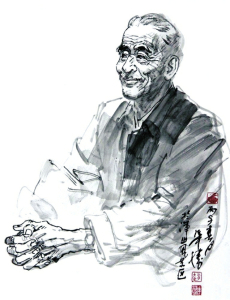

老县长

李文晓

在我的人生经历中,有一个人给我留下非常深刻的印象,它并没有随时间的久远而淡漠,而在岁月的沉淀中愈加强烈。他就是我们的县长,我曾在他身边工作过几年,后来我一直称他为“老县长”。

时光倒回几十年:那是个冬天,荒山秃岭的中条山下,蜿蜒曲折的山路,一个身材不高,眉目清秀的青年人,肩扛铺盖卷,斜背着挎包,正急匆匆赶路。他正赶往平陆县,这里将开启他全新的人生之路。他叫陈天源,是山西省闻喜县党家庄村人。上世纪五十年代初,刚满19岁的他,只身来到山区平陆参加工作。先做农业银行职员,直到当了行长。担任过两个乡镇的书记,然后又到供销社担任书记之职和农业局局长。此后向县级领导迈进,从县革委会副主任、副书记,到最高职务县长。在平陆,县级岗位一做就是十多年,怪不得人们叫他“老县长”,是他把县长干老了。

冬天的一个早晨,我们前往运城,拜会老县长,想和他聊聊天,说说话。汽车进入一条小巷,三拐两转,终于来到他居住的一座老房子前。提前通过电话,只见他早早站在门前的那棵落尽了叶子的老椿树下,正朝我们招手呢。

他还是那么精神,在我心里,总觉得他始终都没啥大变化。没有客套,随他走进熟悉的客厅,坐在老旧却整洁的沙发上,我和老县长亲切攀谈起来。最近在写一个故乡系列的东西,老县长是我写作计划的一部分,也是很早就有的心思。我说明来意,他略作思索,便打开了话匣子。

随着他的叙说,让我的脑海映现出一幕幕激情燃烧岁月的壮阔场景,不由心潮涌动,似乎全身都积蓄了力量,对未来充满了希望。翻开陈旧泛黄的《山西日报》,头版头条的文字又响在耳边:“扎根平陆三十年,几次调动不下山……陈天源是热心山区建设的好干部”,并配发短评,标题《赞不下山精神》。当了夏县书记,报纸又在头版头条发表长篇通讯,高度赞扬他“走一处绿一处,到一县绿一县……陈天源不愧为绿化旗手”。

回头看,有艰辛,有快乐,更有收获。他说世界上最吸引人的有两个字:事业。40年的基层实践,他的眼界放的更开阔,思维更缜密。无论在山区的平陆,还是平原的夏县,以至后来的农校,他都念的“绿”字经,干的栽树活,扭住植树造林这件造福子孙后代的千秋大业不放,竭尽全力,倾注心血,奋斗不止。

他的工作成就,可用各种数字来说明,但数字总是枯燥乏味的,回忆却让人生出许多感慨。但这每一串数字,每一件往事的背后都有精彩动人的故事,都有他为之奉献的心血和洒下的汗水。

他先后获得全省劳动模范、全国绿化模范、“劳模县长”达十年之久,并光荣当选第六届全国人大代表,以“绿化旗手”享誉全国,还受到国家领导人的表扬。

循着他的人生轨迹,荣誉耀眼,令人欣慰,老百姓对他更是认可。只是回头看,他的同级别、搭班子的同事,或比他早,或比他晚,都是“水往低处流,人往高处走”,大多“芝麻开花节节高”,有升了专员、厅长的,也有回到了市里、省城的,而他居然几十年如一日,只在县上打转。

我和老县长,也许是人生里的机缘巧合。初识他,在我高中学生时期,那时,他已经是副县长了,主抓农业,我是参加学校组织的植树造林时第一次见到他。

那天,天气挺冷的,我和参加植树的人们一起,把整整一座山,上上下下都布满了,那是一次千人大会战。我们分配的任务是在一片划定的山坡上挖“鱼鳞坑”,就是秋末挖好树坑,来年春季栽树。由于沿山坡排列开来,可以最大限度水土保持,就像鱼身上的鳞片似的,被林业专家们喻为“鱼鳞坑”。

不一会儿,只见一个个子不高,面目和善,白净方脸,留着极短平头的中年人,在有关人员的陪同下,来到我们中间。老师招唤我们过来,这个人操着略带外地口音开始讲话:同学们参加植树造林,是一次锻炼,也是对绿化事业的贡献。要想栽活树,必先挖好坑,挖坑有讲究,学会才成功。

看着他熟练的动作,快捷的身手,我心生赞叹。他顺手“噌”地一声,把铁锹插在坑里,直起腰,拍了拍手上的土,不见气喘,也没出汗。站在树坑旁,充满豪情地对我们说,挖坑造林,绿化祖国,人人有责。需知会挖一个坑,就不愁绿化一座山。

高中毕业后,只在村子里呆了很短时间,也就十六七岁,我被招收到机关工作。没想到竟来到他的身边。第一次见面,我立马就和印象中他的形象重合起来。他,还是那么清秀,那么干练,还是那么紧张忙碌。

总是下乡。那时机关车辆少,他当副县长不配专车。随他下乡,得提前和行政科约好。那管车的总抱怨:“陈县长真爱下乡”。车不够用,他们也为难。不管怎样,总得找下车子呀!平陆不比平原地区,不是上山就是下沟,路程又远,没车简直寸步难行。后来我就动脑子,陈县长分管那么多单位,下乡和哪个部门有关就谁家派车。

老是钻山沟。平陆是山区,深入基层,下乡进村,永远都是在山沟里奔走。跑林业,必会上山进沟,筹备植树造林的大会战布局;跑水利,当然得踏水涉涧,调查水库水渠的总体规划;跑交通,只有爬坡越岭,踏察开路架桥的建设蓝图;跑农业,肯定下田看苗,研究农业生产的宏观指导。他信奉一句话,没有心中吃不透的情况,只有双脚走不到的地方。下乡是他的家常便饭,也是他掌握基层实际的“法宝”。蹲点是他的办公方法,也是他现场解决问题的“神器”。

老县长的头脑里始终有一张图,胸中有一盘棋,改变农村的落后面貌,抓好农业生产,实现农民脱贫致富,必须统筹兼顾,总体规划,全面部署,就是农林水路四位一体,齐头并进。

他抓水利。常讲水利是农业的命脉,尤其是山区干旱地区的命根子和拦路虎。在张店当书记时,在全镇规划制定了引水抗旱八大举措,建库开渠,打井引泉,解决了群众的吃水难、浇地难。他深入横涧村,带着村主任段海成,察地形,搞规划。发动群众挖洞修渠5公里,硬是把红崖沟的泉水引了上来。那时的水利工程全凭人力干,他们用钻天眼的方式,每天挖土不止,打洞不休。全村人凭着苦干硬干,终于吃到了甘甜的泉水。

他抓交通。常说抓交通就是抓流通,只有条条道路通,才能财源滚滚来。一路通,百业兴,振兴经济才会有希望。有好路,就会有好树;只有修好路,才能栽好树。路通树多,林茂粮丰。风调雨顺,农村繁荣。这些都被他在大地上,一步一步实施,一点一点实现。他的这些话,也成为了当地的新民谣。

老百姓说他是好官,没有官架子。进村入户,和大伙的关系非常熟络,也有人说他是“老好人”。

我在他身边工作,也曾受到他的鼓励。我喜欢读书,也写些小文章。一次,他的大女儿写信,诉说他的小外孙有病,久治未见疗效,很着急也很忧愁。老县长便说你替我回个信,如此这般交代了一番。我很快就拟好了,他一看,点点头,在落款处写了自己的名子。之后,他对办公室好多人夸我文笔好。也许受他的鼓励,我一直没有放松读书和写作,如今能为他写这些文字,不能不说还真是缘分。

和老县长谈话间,环顾这个房间,尽管前几年因漏雨翻盖了一次,也做了所谓的装修,但没有过多的现代化电器,摆的还是几件退了漆的老家具。

老县长喜欢看戏,也喜欢唱歌。年轻时绝对一枚文艺青年。我时常听他哼唱那首《革命人永远是年轻》的歌曲:

革命人永远是年轻,

它好比大松树冬夏长青,

它不怕风吹雨打,

它不怕天寒地冻,

它不摇也不动,

永远挺立在山岭。

看着精神矍铄的老县长,我不由心生几分疑惑,已经87岁的他,咋就和耄耋之年的老态龙钟挂不上号,总是不显老呢?他仍然背不驼,气不喘,耳不聋,眼不花,依然精神抖擞,谈吐不凡。我笑问他保持青春不老的秘诀是什么?他脱口而出:干事忙起来,欲望淡下去!

望着他平静的面容,我的内心更添敬佩。他的无私无畏,无怨无悔,心无旁骛,甘愿奉献,才使他做出了有益于人民,无愧内心,平凡而伟大的事业。

(作者单位:平陆县交通运输局)