河东飞雪吊宗元

梁孟华

公元805年,一位落魄文人在被贬谪南下的路上,为即将谢幕的晚唐下了一场亘古无双的大雪!

这场雪,从帝都长安到湖南永州,纷纷扬扬,充塞天地,飘飘洒洒,冠绝古今,这一下就是永年……

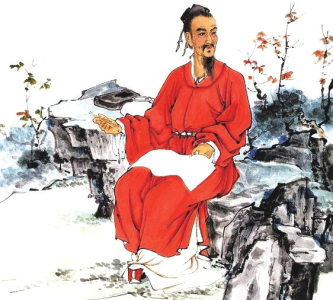

在北风那个吹,雪花那个飘,寂寞沙洲冷的孤绝画卷中,我们的河东老乡柳宗元在晚唐昏暗的天空挥毫写下了二十个字:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”。

这首呵气成霜,结字成冰的千古绝唱被朔风漫卷,传之四海,垂钓着一个失意诗人排山倒海的内心忧伤和雪拥脚下,寒彻入骨,前路迷茫的真实写照!

人生,谁没有过兵荒马乱?人心,谁又没有过千疮百孔!

然而,柳宗元旷古烁今的人生正如这每一片雪花,自天而降,晶莹剔透,高洁孤冷,转瞬即逝,飞入大地浑不见,一生大美留人间……

天纵英才下长安

公元773年,柳宗元生于大唐长安,出身河东柳氏名门,也就是当今山西芮城永济一带。

少年时期,柳宗元经历了“安史之乱”的战火给国家和人民带来的动荡和伤痛,十二岁时便开始随父宦游,发愤治学;青年时代便立志从政,决心重振没落家族的昔日辉煌。在儒学父亲的积极影响,佛学母亲的良好家教下,弱冠之年的柳宗元便以文成名,震动长安;20岁便进士及第,誉满天下;21岁,便峨冠博带,昂昂乎于庙堂之上;28岁,下派蓝田县任县尉,主抓一方治安;两年后,挂职期满,荣调长安,委任监察御史;32岁,柳宗元迎来了他一生中的辉煌时刻,担任了大唐文化教育部司长一职……

当时,柳宗元与韩愈并称“韩柳”,与刘禹锡合称“刘柳”,与王维、孟浩然、韦应物统称“王孟韦柳”。在瞩目的长安城内,这些青年才俊出入庙堂,议论时政,唱和诗词歌赋,倡导古文运动,一时风头强劲,风光无两……

风云际会中,一不小心,柳宗元走进了比他大22岁的孟郊老兄“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的诗作之中,在万众注目下,昔日河东之少年,成为今日之长安浩缈星空上冉冉升起的一颗最为耀眼的政治新星!

公元804年,唐德宗驾崩,唐顺宗李诵即位,立志改革朝政,欲扶大厦之将倾,力挽大唐之狂澜!朝中干臣王叔文等人在新皇李诵的支持下,掌控朝政,组阁力量,大力启用柳宗元、刘禹锡等新一代青年才俊,于805年发动了“永贞革新”。

革命,就意味着流血和牺牲;维新,就意味着破旧和拔根。在“永贞革新”中,柳宗元强势出击,无情地抑制藩镇势力,全面加强中央集权;摧枯拉朽地废除宫市;大力整斥贪官污吏;从上到下整顿税收,全面废除地方官吏和地方盐铁使的额外进奉……

在革新运动中,长安秩序焕然一新,然而,这个唐顺宗当了26年的太子,只当了8个月的皇帝,体弱多病的李诵因为健康问题而被逼宫。公元805年的8月5日,在宦官、官僚、藩镇三方势力联合拥立下,宪宗李纯登基,顺宗李诵退位,史称“永贞内禅”。

风云突变,江山易主,在政权迭变中,宪宗一即位,因改革而被触动根本利益的反动派们立刻对“王叔文集团”疯狂反扑,彻底清算,一场波澜壮阔的改革运动历经180天后胎死腹中,变法之路在这血的喷薄中惨淡散场。

罢官流放出帝都

公元805年,可以说是柳宗元荣辱人生的分水岭!这一年,既是柳宗元一生最为得意的巅峰时刻,又是从庙堂之上贬谪江湖之远,跌入万丈深渊的至暗时期。

当雪山崩塌,每一片雪花都不是无辜的。“永贞革新”随着李诵皇权的被迫交割而土崩瓦解,所有代表人物集体贬谪,柳宗元夹杂其中被驱逐出京。八个月的意气风发,八个月的政治辉煌,八个月的政治理想,犹如飘过长安上空的一片雪花,绽放在帝都城头的一抹烟火,划过历史天空的一颗流星,灿烂过后,随风飘散。

十年前,柳宗元以赢者的姿态耀眼全场。十年后,却从一步登天到一步登空的人生逆转中以输家的狼狈黯然离场,成为了漂泊半生的孤独浪子!

有些荒凉,必须独自走过,有些伤痛,必须独自承担。中国文人,最脆弱的是什么;中国文人,最坚强的又是什么?为花落而悲,为鸟徙而叹,为水流而歌,为明月而问,为佳人而唱,为蜉蝣而鸣,为尘埃而哀……没有什么不能引起中国文人的伤感,文人们脆弱的神经一旦被触碰,就会被一片落花、一抔清泉、一抹夕阳伤得三千愁水。而柳宗元呢?贬谪永州之前,柳宗元所敬重并影响一生的陆质病死;来永州不久,柳宗元又遭丧母之痛;元和五年随行的女儿又因病夭折……可以说在贬谪的路上,柳宗元四面楚歌,在事业没了,亲情没了,友情没了,爱情没了的困顿之下,又遭遇了健康的威胁,33岁的柳宗元“百病所集,痞结伏积。”王叔文被赐死后,他内心更加恐惧,“行则膝颤,坐则髀痹。”柳宗元在一路向南踽踽独行的途中,真正活成了孤家寡人。

贬谪路上向重生

越过瘴疠之气,走进蛮荒之地,栖居破庙的柳宗元,没有消极厌世,没有自暴自弃,更没有自我沉沦。耸条山风骨,担千般苦难,敞黄河胸襟,纳万般委屈,在被贬的路上踏着如歌的行板,于放逐的岁月里一边自我救赎,一边奋力进取。

孤独是一种隐形财富,在湖南永州十年间,柳宗元走过岁月的兵荒马乱,开始学会与生活化干戈为玉帛,在薄情的世界里,深情地活着。他一边适应那里的水土,一边买房置地,融进当地群众生活。晨起,日出而作;黄昏,荷锄而归。他开发“愚溪”,蜗居“愚溪”,创作“愚溪”,纵情山水,赋诗作文,发奋创作,潜心向学。在孤寂的世界里,穿越时空,以《天对》释《天问》,与千年前的屈原答辩;处江湖之远,以《天说》为引子,与庙堂之上的好友韩愈对话,展开朝野上下的哲学之争……

盛世文人,诗词为冠;乱世文人,血泪无憾。政治理想的破灭,使他在不幸中幻想,在苦痛中反思,及时地调转人生航向,把政治上的挫败化为文学上的养料,把文学创作变成了他抵御人生苦难的唯一手段。而当他清空了欲望的垃圾,放下了精神上的负担,昔日的热血便被复活,往日的激情便被点燃,文学创造力便如滔滔黄河水一样汹涌而至,诗词歌赋的灵感便如火山爆发一样喷涌而出,他用深沉的思索和丰富的社会生活体验,创作了大量的政治哲学著作和反映社会矛盾的散文诗歌,《小石潭记》《黔之驴》《捕蛇者说》《永州八记》等作品,都是这一时期的成果。可以这么说,永州十年,是柳宗元从三十而立到四十不惑的十年;是他搏击命运,重辟蹊径,成就自我的十年;是他身处炼狱,一生创作最为辉煌的十年;是他集大成于一身,成名成家,一飞冲天的十年。因为十年后,当他挥手告别永州的一草一木时,已将一生的代表作《柳河东全集》的540篇诗文中317篇写在了这片让他受苦蒙难,亦让他浴火重生的千山万水之间。

若不是贬谪所逼,生活所迫。永州十年,柳宗元羸弱的身体没有倒下,而是坚韧地踏着被贬的路一瘸一拐走向诗和远方。

客死柳州飞雪去

公元815年,柳宗元被召回京,当他手捧朝庭诏,不顾足疾痛,趋步灞桥边,热泪望长安,准备迎接政治生命的第二个春天,撸起袖子大干快上的时候。殊不知,人生的寒流并未远离,萧杀的雪花再度扑来,因为好友刘禹锡的一首讥讽“打油诗”,在朝堂上掀起的一场轩然大波再次把这个落魄的、倒霉的文人打发到遥远的柳州。

翻开一部中国文学史,其实就是一部文人血泪斑斑的悲剧史。自屈原以降,司马迁、陶渊明、李白、杜甫左迁流放不绝于世,纷至踏来的还有柳宗元、刘禹锡、韩愈等人屡遭贬谪,一再打压……

人生如此,牵马来!

一遭被贬后,再无出头日!绝望之后,寂寞惆怅、孤标傲世的柳宗元不愿再多看一眼长安街上的一城繁华,不想再留恋灞桥柳的一枝一叶,头也不回地骑着瘦马奔向人生最后的归宿——柳州。

无论命运多么悲催,无论人生多么短暂,无论活得如何苟且,柳宗元始终放不下一个中国文人的家国情怀。无论现实多么残酷,无论自身的力量多么渺小,柳宗元从来就不曾放弃“致君尧舜上,再使风俗淳”的远大理想,被贬后更是立志从我做起,身体力行地改变岭南的蛮荒愚昧。

柳州四年,柳宗元以风雨飘摇之残烛,点亮柳州黑暗之黎明:颁布政令,释放奴隶;开办学堂,狠抓教育;为民谋利,开凿水井;开垦荒地,植树造林……

命运以痛吻我,我报世界以歌!最后的余光里,柳宗元用身体写诗,用生命著文,为百姓造福,直止公元819年,柳宗元用尽了洪荒之力,为柳州种植上了最后一棵沙柳,榨干了身体的最后一滴鲜血,一头栽倒在47岁的生命旅途之中!

柳宗元,犹如他《江雪》中一朵唯美的雪花,从生到死,孤寂飘零,晶莹而深情,短暂而永恒,困顿而高洁,寒冷而温热。

他的文人风骨,家国情怀,人性光辉,伟大作品早已植根于中国民众的内心深处,早已掩盖了逶迤秦岭的一切壮丽,覆盖了巍峨长安的所有辉煌。

至此,我站在2024年的最后关口,想借一片河东的飞雪凭吊这位河东大儒,用所有的敬意为宗元先生送去深深的祝福。

(作者单位:运城公路分局)