鲁迅故里记

丁鹤军

读《鲁迅全集》,是从绍兴鲁迅故里游历回来后,开始阅读浏览的。这一年多的时间,隔三差五、时断时续地粗读慢看,到了今天刚刚囫囵吞枣地读了一遍。

去年盛夏时节,我们刚到杭州,在绍兴柯桥做生意的表弟顾军匆匆赶来会面,执意安排我们去绍兴游玩。四舅和舅妈也在柯桥生活,到了浙江,当然要拜望他们。去绍兴还有一个更大的诱惑,绍兴人杰地灵,诞生过一代文学巨匠——鲁迅先生。在杭州短暂留住一宿后,按照表弟的意愿,调整日程安排,第二日晨起,先随同他前往绍兴,重温课本上的故事,零距离感受绍兴这座江南水乡,寻觅文化巨人成长的足迹。

按手机导航的提示,车直接停到鲁迅故里的车场。打开车门,热浪扑面。我亢奋依然,顶着骄阳,游览鲁迅祖居、三味书屋和鲁迅故居,品味鲁迅笔下的越地民俗风情。

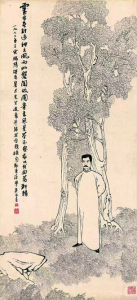

一堵镌刻有“鲁迅故里”四个大字的巨幅浮雕的花岗岩景墙,生动、形象地勾画出水乡风情,浮雕的另一半是鲁迅先生的头像。先生表情自然,仪态从容,头上直竖着寸把长的头发,隶体“一”字的胡须,手中的香烟正一缕缕地轻轻飘散,深邃的目光流露着“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的铮铮气节。

在导游的引导下,我们先参观了鲁迅祖居,也称周家老台门,鲁迅祖辈世居之地。典型的绍兴建筑风格,粉墙黛瓦,砖木结构。左右两侧均建有对称的侧厢房,与厅堂相连。醒目的横匾,堂前的对联,精湛的花灯,素雅的瓷器,雕花的桌椅,镂空的窗棂,古旧物件上留刻着时光的划痕……大院布局严谨,古朴精巧,彰显出鲁迅祖上的殷实家境。

鲁迅出生在这富足的书香门第、官宦之家,是很幸运的,虽然衰落,但也启蒙于当时绍兴城里最有名气的私塾,攻诗读文,成就了一代文豪巨匠、民族脊梁,为世人留下了一笔珍贵的文化瑰宝。

因为那篇著名的散文《从百草园到三味书屋》,今天实地游览,则让人怦然心动。

三味书屋,是鲁迅老师寿镜吾先生家的房子。与鲁迅祖居隔河偏对,百步之外,石桥相通。古老的屋宇檐角,层叠错落,别有景致。推开檀香木窗,江南独特的含蓄和韵味弥散而来。鲁迅在三味书屋读书时见到的梅花树依然屹立在后院的东北角,树龄已经超过一百年,枝繁叶茂,青翠欲滴,守望着空寂落寞的三味书屋、点缀着苍老远逝的光阴,只是不见当年苦中作乐的折蜡梅花的迅哥儿。

书房正中悬挂着“三味书屋”匾额,导游问我,可知晓是哪三味,我孤陋寡闻,答非所问:读经味如稻粱,读史味如肴馔,读诸子百家味如醯醢,三种体验合称“三味”。导游纠正说:寿镜吾先生把三味书屋的办学方向也作为学子的人生指南,甘于“布衣暖,菜根香,诗书滋味长”,就是“三味书屋”的真实含义。“三味”意境更高一层,更具家国情怀。

旧时的桌椅依然还在,只是油漆斑驳,鲁迅的座位在三味书屋的东北角,使用的是一张硬木书桌。那个刻着“早”字的课桌,已是很有价值的文物,被栅栏围挡起来,看不清楚上面的“早”字。但这个“早”字,已深深地刻印在莘莘学子的心中,成为一盏明亮的航灯,激励后人时时早,事事早,求知上进,勤勉苦读。

百草园在鲁迅故居里,也就是周家新台门。站在“鲁迅故居”四个鎏金大字下,心生敬仰。周家新台门轩窗掩映,庄重大气。在周家厨房,我看到原始的柴火灶台和硕大的水缸,一种从未有过的亲切漫过心头。鲁迅第一次见到闰土,正是在此。那个带着银项圈的少年,至今叫人难忘。穿过迂回的走廊,来到了百草园。百草园是鲁迅儿时的快乐天堂,先生的如椽之笔赋予了百草园诗一般的意境和烂漫的童趣。看着眼前的一片勃勃生机,似曾相识,全无半点生疏之感,不禁会心一笑,想起中学课文里的:“不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑葚……单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。”这是老师要求背诵的,一直烂熟于心。其实,那时候除了记住一点课文中的好词好句外,就是很认真地去读,也是晦涩难懂,不解其意。老师费力再三解读,都是一知半解,懵懵懂懂的。狭隘的知识面与稚嫩的心灵,注定是难以走进先生的世界、读懂鲁迅的。

告别导游,时近中午。咸亨酒店久负盛名,来到此地,必定要尝尝地道的绍兴风味。一打问,距离咸亨酒店有500余米,酷热难当,妻儿叫苦,只得心留遗憾,就近选择一家小店,点一碟茴香豆,要一份臭豆腐。

窄窄的光滑的青石板上,先生似乎从百草园的嬉戏的童趣中走来,从三味书屋朗朗的拖着长腔的读书声中走来,从19世纪末的苍凉的荒芜中走来,这是思想的张力、文化的活力,先生的作品依然会影响和改变一代又一代的后人。

鲁迅永远活在人们心中!

(作者单位:省公路局)