家“和”万事兴 “和”文化的源点在这儿

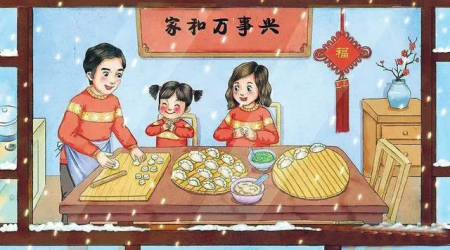

元旦前夕,在采买节日小物件的时候,偶遇一位阿姨笑盈盈地举着“家和万事兴”的十字绣从我身边走过。这本是寻常小事儿,但史伯村的经历,让我生出了很多想法。

史伯村,位于临汾市翼城县东北20公里处,相传西周时期,封地于郑(今陕西华县东)的司徒郑伯友看民怨四起,便请太史伯阳父(亦称史伯)指条明路。史伯分析西周衰亡的核心原因是“去和而取同。夫和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物归之;若以同裨同,尽乃弃矣。”郑伯友听史伯剖析地缘政治环境后,即刻东迁河南(今河南嵩山以东地区),史称虢郐寄孥,郑国,随即成为春秋时期第一个强起来的诸侯国。这段历史记录于《国语·郑语》,史伯的理论也被史学界公认为“和”文化的发端。

史伯村的文化展厅入口处,先介绍的是“和”字溯源。“禾”,《说文》讲“禾,嘉谷也。”饭食之器称为“盉”,祈求丰收吹奏“龢”,生物学和医学研究发现,在人体内部存在着与人体在生物学上截然不同,而又有紧密联系的生物群体,它们由大量微生物共同组成,对免疫系统起至关重要的作用。故而有专家总结称:“你是你所摄入物质的集中体现。”“禾”这种被普遍摄入的食物,成为形成人类集体潜意识的物质基础。

作为上层建筑的“和”,《说文》定义为“相应也。”“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”是人与自然的相应;“与君初相识,犹如故人归”是人与人的相应。在我目前的理解里,相应是个体意识(小我)与自然万物相契合的状态。古代儒释道三家的“格物致知”“止观修行”“性命双修”,现代年轻人流行的“自律”文化,虽然路线不同,但都立足于“意识改变”的目标,即稀释“小我”,最终达到“和容万物”的理想状态。

电视剧《百年虚云》中,融镜禅师点化虚云长老时说:“如何才能使一滴水不干涸?”“把它放到大海里不就行了吗?”马斯洛的需求理论金字塔顶端最初是“自我实现”,晚年时,他完善了这一理论,提出在“自我实现”之上还有一个需求,即“自我超越”。马斯洛说,具有超越性的人“比起‘健康的’或讲求实际的自我实现者,他们对世界的看法更具有整体性。人类是一体,宇宙是一体……”

以上看似不同的语言,都在从不同的角度注解“和”,那么“和”是如何潜移默化影响我们的生命体验呢?

从自身讲起,传统养生观念着眼于调整五脏之间的平衡,使其“各司其职,各尽其能”,这就要求人“饮食有节,起居有常,不妄劳作”,带着一些克制感生活,即从“我的欲望”转化为“我的需要”。《黄帝内经》记载“心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。”我们今人讲的“安全感”“生命力”“耐烦”的美德,都是勤于修身的结果。

身心相“和”产生的活力(精力),被转化进入创造的行为当中,创造,意味着思维空间的扩张,即“一生二,二生三,三生万物,生生不息。”意味着放下太沉重、壅塞、不适的东西,链接“逍遥”“自在”的意境。“和”是理解“中庸之道”的媒介,比如中国传统武术追求“肌肉若一”的和谐感;日常生活中情绪不过分起伏,避免二分法;面对冲突时留下周旋余地,等待柳暗花明的时机。“上善若水”“厚德载物”也都是“和”文化包容性的彰显。浩瀚悠久的中华传统文化,正是被简单的“和”驱动,润物细无声,日用而不觉地影响着每一位中华儿女。

史伯村的经历,有关一场生命的丰富,让我与自己和解了很多。以此小文,记录当下的感受,也祝福读者朋友,新的一年和气、和顺、和美,和光同尘,与时舒卷。

马楠