腊月里飘出的爆米花香

乡村的腊月,年味渐浓。

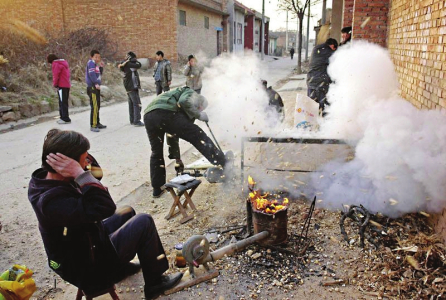

龙王庙南边的空地上,支起了一个打爆米花的火炉,忽闪忽闪的风箱声、轰隆隆爆米花的出炉声,拉开了年味的序幕。

炉火通红,周围站立着很多大人小孩,爆米花的香味,弥漫了整个村子;欢声笑语和拉风箱的节奏,汇成了一种乡村腊月特有的交响曲。

爆米花,在近些年好像消失了,没有人干此营生了。突然间来了个打爆米花的,人们既喜悦又赞叹,被这爆米花的香味诱惑,纷纷提着篮子,装着玉米或者大米,来到打爆米花的地方,排着队、期待着尝鲜。

用自己的玉米或大米,打一锅子爆米花是五元钱,如果用主家的玉米或大米,打一锅子爆米花是十元钱。打爆米花的是一个五十岁左右的男人,说话和气,一边运作着机器,一边和大家聊天,气氛十分和谐。有时候,也与大家开几句玩笑,逗得人们哄堂大笑。

爆米花的香味也吸引着我,话语间我向妻子也念叨着想吃爆米花。妻子没有表态,因为家里没有玉米,我念叨了几句,也就作罢。

没有想到,上午妻子去街上赶集,回来的时候却带回来一大包香喷喷的爆米花。她说,大街上有很多卖爆米花的,她闻香止步,想到了我念叨要吃爆米花,就挑拣一家刚出锅的香香脆脆的爆米花,买了五元钱一大包回来,让我解馋。

吃着妻子买的爆米花,那香味,还是儿时的味道,这味道里,是一种特有的情感,是一种无限的怀恋,是一种难忘的年味,把我带回了儿时的腊月。

我们这一代人的童年,经历了难以忘记的艰难岁月。那时候我们过年,没有太多的食品,没有糖果、没有花生、没有压岁钱,唯一让我们贪婪的就是这香喷喷的爆米花。

一到腊月的中旬,小巷道里就有打爆米花的来走街串巷。那是一位老者,推着一辆半新不旧的自行车,自行车的后架上,载着他打爆米花的全部工具:火炉、风箱、爆米花机子等等。

他没有太多的语言,放下自行车,忙忙碌碌地支好炉子,生起红通通的炭火,拉起风箱,“爆米花喽——”一声吆喝,便招来许多好奇的目光,招来一片喧嚷。

风箱,鼓出一团燃烧的火焰;火光,映红他汗津津的、布满皱纹的笑脸。他的身后,霎时间,放玉米的篮子排成了长蛇状。篮子里,不仅有玉米,还放着一块乌黑锃亮的煤炭,这是给打爆米花的炉膛添加的,让火焰更红,爆出来的爆米花更香甜。

他的周围,男女童叟,喜笑颜开,在急切地等着、等着……

“轰”的一声响,爆出一团馨香,爆出一片啧啧的赞叹,爆出一阵幸福的欢笑。孩子们一边往篮子里装爆米花,一边四处捡拾溅在巷子里零散的爆米花,一边往嘴里塞着一颗颗脆香脆香的爆米花。

薛振堂