布衣记者段存章

——难忘段存章先生来长治采访

秋末,一位文友来电,告诉我人民日报高级记者段存章先生走了。并提示段老的夫人曹艳芳遵先生临终遗嘱,不通知亲戚朋友,由她和儿女静静葬了为安。我敬重段老,生前低调做人,过世也担心打扰别人。

但是,先生的品质品行和文才文风,又如何让人不缅怀、不祭奠呢!我翻着案头上他寄给我的一本本著作,慢慢消解心中的悲哀。一位“五一”还和我通过话的老朋友,怎么说走就走了呢?我知道先生患有糖尿病,是坚持几十年打针用药的老病号,得益于贤妻曹大姐用心、耐心地服侍,晚年生活才得以安稳开心。先生曾和我开玩笑说,老曹身兼两职,一是“家庭总理”,二是“纪检书记”。先生一生笔耕不辍,著作等身;豁达厚道,朋友甚广;尤其是爱妻贤,儿女孝,家风纯朴,向善向正。

先生是我做人的表率和旗帜,做事的标杆和榜样,作文的导师和楷模,给了我终生受用的养分和努力向前的激励。

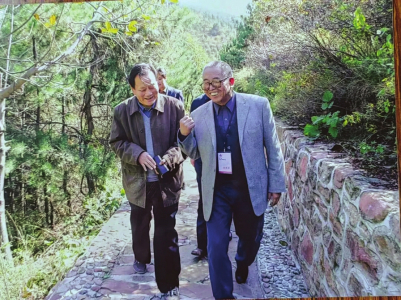

我和先生相识较晚,2001年他来长治采访,才有机会见面,并相跟着下乡,给我留下深刻印象。自此我和先生常通电话,不时请教,后来又数次在太行新闻论坛上聆听教诲,让我受益匪浅。为此,我把第一次和先生的同行采访记述如下,以示缅怀:

(一)

一双粗布鞋

一身中山装

一脸笑眯眯

一口家乡腔

那是辛巳年七月

先生来到太行山上

走进长治街巷和山村

走进当年八路军的故乡

市井里与市民聊市情

农家院和农民拉家常

采访也就十来天

亲热得好似老乡见老乡

基层干部唤先生“老段”

大爷大娘直呼“存章”

敞开胸怀倾诉喜怒哀乐

掏出心窝里的话讲给先生听

(二)

老乡们说干部作风在变

先生去看政府门前的碑上

三行字遒劲有力

星斗一般悦目发光

“深入基层见群众=深入群众;

发现问题没解决≠深入人心;

举一反三解决问题使群众满意

=‘三深’。”

先生感叹这是政府新举

先生赞美这是百姓向往

人民政府服务人民

记在心上,做在手上

路不空行,时不空过

解决有力,落实见方

先生说老区政府不一样

敞开大门办公

街头接待上访

先生说老区人民有追求

城市拆墙透绿

乡村公路成网

得民心之举措

出奇招之气象

一个个故事在先生笔下生长

一篇篇美文登上大小报刊

(三)

先生提出一块去西沟

看看李顺达申纪兰的家乡

山上森林公园

劳模打造的绿色屏障

鸟儿歌唱松鼠舞

先生为劳模的劳动击掌

树根穿石鼓起肚

先生为劳模的模范敬仰

在这里见证了劳动的价值

在这里感受到模范的分量

活了一棵,不愁一坡

荒山秃岭变成绿色海洋

用顺达的话说:

“咱这是山上种银行,家家有了

储蓄,人人呼吸到氧。”

纪兰大姐说得更形象:

“咱种下支票一大张,啥时想花

啥时取,小日子过得才稳当。”

你的笔尖舞起来

荒山旷野是农民兄弟的市场

劳动创造是奔向小康的桥梁

(四)

攀登留村干石山

飘来大红袍阵阵香

一层摞一层花椒林

一岸接一岸石头墙

枝枝下挂起“小灯笼”

叶叶上闪烁红亮光

先生高兴,哼起小花腔:

“张嘴的果儿胖脸庞。”

闻知土自沟湾取

千担一亩挑山上

石头炸开肩上扛

千块筑起一道墙

五级提水蓄旱池

万米滴灌气势壮

先生感慨抒豪情

浓墨重彩,放笔赞扬

见识了当代新愚公

千年荒山变模样

认识了支书桑林虎

带头带动一战将

开山磨秃十把镐

挑土人称铁肩膀

石厚土薄苗难活

弯根栽培奇迹创

成活率接近百分之百

科学栽椒神州美名扬

(五)

黄崖洞把八路当

穿起一身灰军装

洞口致敬黄铜小号手

洞里鞠躬低矮石头房

这是左权将军举行婚礼的洞房

这里曾是八路军兵工厂

制造出一批批枪支

武装起勇敢的抗日儿郎

生产出一发发炮弹

运送到拼杀的淮海战场

红色的土地

英雄的太行

先生拣起块石头轻轻搓

说太行山的石头有温度有热量

先生包了把土放进口袋

说太行山的泥土值得珍藏

(六)

相处的时间短

留下了情谊长

先生寄来《感恩泥土》

先生寄来《太行奶娘》

先生寄来《一路师》

还有《我在大寨十三年》的美文

华章

十几本著作放在案头

几百万字的作品与我交往

先生在西南边塞的吊脚楼里

先生在天涯海角的渔家船上

先生在长白山的森林中

先生在虎头山下的狼窝掌

一行行脚印提示我

记者的身影在老百姓身旁

一行行文字告诉我

新闻的力量在田园厂房

(七)

先生走了

留下了礼物“一身布衣”

告别的嘱托“两手清爽”

笑眯眯的样子还在我眼前

沉甸甸的作品依然暖心房

我幸运,人生途中遇到了先生

我心痛,行进途中失去了先生

我鞠躬:尊敬的布衣记者段存章!

王占禹