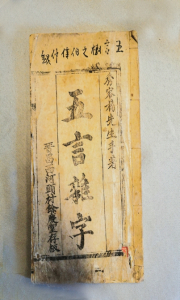

清代忻州董村杨如梧著《五言杂字》

在秀容书院博物馆九原文脉厅的中展柜内,陈列着一册清代嘉庆年间刊印的《五言杂字》读本。这册书为线装本,长27.5厘米,宽15厘米。全书37页,每句五言,共700句,3500字,麻纸木刻印刷,楷书字体。为该市地方文化学者薛喜旺先生藏品。

该课本内容涉及读书明理、修身养性、人生礼仪、游历见闻、中药性味、保健养生、诚信经商和农事耕耘等诸多方面。是一本罕见的既增长知识又兼劝学励志的上好启蒙读物。这也是一本由忻州人编著、定襄人誊抄刊印的一册古代课本,从该读本的序言中,我们见证了两位古代乡贤共同传播启蒙读物的一段善行义举。

该课本的封面上款书“秀容杨先生手著”下款书“晋昌西河头村余庆堂存版”。开篇序言云:

余性喜游览,乾隆出雁门、抵丰镇,闻有杨先生者设馆训蒙。往谒之,一见如故,遂留之数日。甲寅再往适,案头有《五言杂字》抄本,一物一名至详且悉。诘之,则先生所著也。余欲公诸同好,先生恐贻笑大方,故辞。余曰:夏葛冬裘,各有所宜。是虽无当于场屋之用,实为农工商贾之家所急需。正不必沾沾焉,秘而藏之也,先生笑而不答。余即手誊一本携以归,付诸剞劂,以广先生之传云。先生讳如梧,忻郡董村人。

嘉庆丙辰定襄吉双王喆题于沱滨草堂。

(正文从略)。

从封面和序言的信息中我们得知,该书的著作者为忻州董村的杨如梧,刊印者为定襄西河头村的王哲。

其渊源是:清乾隆末年,定襄县西河头村的王哲先生游历到塞外的丰镇,邂逅了在当地教书的忻州籍人杨如梧先生,还见到了杨先生自编的《五言杂字》教材。王先生读了一遍后感到这是一本非常好的启蒙读物,就请示杨先生欲手抄一本,回故里刊印让当地的教书先生参考。初始,杨先生觉得自己编印的这些《识字杂言》水平有限,恐怕流传出去让人笑话。经王先生再三恳求,方才应允。王先生遂将课本的全文誊抄下来带回,经过详细校正后刊印,致使此书的刊印本在忻定家乡一带流传下来。

在读本的最后,誊抄者王哲先生补题了18句自己的读后感,也以“五言”的形式续上,并步其原韵,与原书形成了浑然一体的风格。其补句云:此书功既竣,再表传书人。古时号晋昌,今改为定襄。世居西河头,王哲显某名。今游沙漠地,偶尔遇先生。爰取案上纸,抄写已完成。寄与西宾客,留赠训蒙童。不才惭弱质,无学更无能。后誊此书者,毋忘先抄功。乾隆乙卯岁,是书始传行。

这一段话道出了王先生誊抄、刊印这读本的初衷。

另外,从誊抄与刊印的时间看,该读本誊抄于乾隆乙卯年,刊印于嘉庆丙辰年。虽经过了改朝换代,其实就是头一年和第二年之间的事。“乾隆乙卯”为乾隆六十年(1795),这是乾隆帝的最后一年,第二年的1796年,他即将皇位禅让给他的儿子,改元嘉庆,他自己则当上了太上皇。这一年是干支中的丙辰年,也就是嘉庆元年了。至于课本中出现的“喆”,乃为“哲”的异体字。

近日,笔者与董村杨氏后人、定襄文友都取得了联系,对杨如梧、王哲两位前贤的生平事迹将作进一步的考证。

张六金