宋代碑帖拓本《郑文公下碑》

《郑文公下碑》是隶书向楷书过渡的北魏名碑。2019年11月23日,北京海王村拍卖会以297.85万元,拍出稀见《郑文公下碑》早期拓本,归嘉树堂主人陈郁。拍卖会高价拍出《郑文公下碑》早期拓本,说明碑帖鉴藏家对《郑文公下碑》早期拓本的心慕身追。书法界知名人士李志贤谈到《郑文公下碑》时讲,“可惜世无宋拓本留存”。国内外公私藏机构均无《郑文公下碑》宋拓本音讯,山西民间发现宋拓本《郑文公下碑》,宁为信乎?

《郑文公下碑》最早在赵明诚《金石录》中记述,“上碑在直南二十里天柱山之阳,此下碑也。因遣人访求,在胶水县界中,遂模得之”,“而碑乃在今莱州南山上,摩崖刻之……余守是州,尝与僚属登山,徘徊碑下久之”。《郑文公下碑》自赵明诚记述之后,隔元明两朝六百多年无闻,再次进入金石学家视野已是乾隆之际,由桂未谷开始传拓而显于世。杨守敬《评碑记》专述《郑文公下碑》:“惟碑过大,非撑架不能拓,闻本朝自桂未谷始踪迹得之,与黄小松等拓一次,翟文泉再拓一次。直至同治丙寅,诸城王氏拓第三次,计撑架之费及人工纸墨,不过数十部,已需百金,宜其拓之者少也……”从拓本看,《郑文公下碑》在乾嘉年间经过剜洗石剔,字形石花发生较大变化,很多字棱角尽失,笔力减弱。道咸同光及民国年间,《郑文公下碑》拓本大量流传,各种翻刻鱼龙混杂。仲威在《善本碑帖过眼录》中提到,《郑文公下碑》拓本无法用传统的方法鉴别:“碑石为粗粒花岗岩。类此摩崖最难捶拓,字口与岩体斑驳起伏处混为一体……此碑目前所能见到的最早拓片当在乾嘉时期,当时拓本较少。嘉道后传拓陡然上升,拓片多见,然此时碑石似被脱去一层石皮,可能是传拓过多所致,将表层粗粒砂岩脱去一层,抑或曾经剜洗,石花渐少,文字渐清晰,字口渐分明……初看与乾嘉旧拓似出二石……”。《郑文公下碑》拓本的特殊之处在于,拓本越晚,石花越少,笔画越清晰,但字形笔画发生很大变化,笔力减弱,棱角渐失。山西民间藏本属于原石拓本的例证之一是,仲威《善本碑帖过眼录》中所举整纸拓本中,四十一行“安东将军”之“军”下面空缺两个字地方,石花特征与山西民间藏本一致;例证之二是,山西民间藏本在装裱时,专门保留“往遣”之后的六个字空间大小“无字处”的石花和空白,与原石一致。初看山西民间藏本石花,摩崖粗砂砾导致石花僵硬,其实是摩崖石质粗硬,但对比乾隆末年之后石花图片,正如仲威所讲石皮脱落一层,石花不再明显,但石裂石脉仍是一致,山西民间藏本的确是原石拓本。

据张彦生《善本碑帖录》载,《郑文公下碑》“宋载《金石录》,传无宋时拓本。自乾隆间,桂未谷(桂馥)踪迹得知,始有拓本传世,当时无精工拓本,到清末期始有较精拓。光绪初年拓本四十二行,‘颂’字右上半完好……见包世臣题跋本,淡墨拓,不精,但字口肥方有棱角”。据马子云、施安昌合著《碑帖鉴定》载,《郑文公下碑》“仅见少数乾嘉间拓本,然道咸年间拓之较多,光绪年以前,第四十二行‘颂’字未损”。王壮弘对《郑文公下碑》有很深的研究,“此碑虽宋时已有著录,而未见有宋拓传世。见明拓本字画瘦细挺劲,转折处方圆并见,与近拓之臃肿圆滑迥异,三十四行‘先仁惠不严之治’之‘惠’字,‘心’部笔道光洁,丝毫未损,‘不’字下半三笔清晰可见。不久,‘惠’字为苔土所封,后又挖出,然‘心’部笔画肥粗,挖损痕明显,‘不’字下半三笔已不可见……然余见同治六年莫友芝拓本,‘颂’字已损,而十六行‘举秀才’之‘秀’字未损。继而见同治五年诸城王氏拓本‘颂’字未损,‘秀’字也未损”。王壮弘认为,“‘颂’字之损应在同治五六年之间。至光绪末年,‘秀’字中损。民国拓本‘秀’字上部、‘举’字下部损”。仲威《中国碑拓鉴别图典》介绍《郑文公下碑》时指出,“乾隆年间始有拓本流传”,最旧拓本“三十四行‘先仁惠不严之治’之‘惠’字‘心’部未损,‘不’字能见下部三笔。故宫博物院藏本上下碑合装,拓本极劣,并有涂描,朱翼庵定为明拓,‘惠’字‘心’部已损,‘不’字不可辨,应是乾隆末年当地民工所拓”。翁闿运《云峰诸山北魏刻石与郑道昭》一文中介绍“《郑文公下碑》之最初拓本,‘平东将军光州刺史’句之‘将’字下‘寸’中直笔道完好,后拓此直右边字口泐肥。又‘不严之治’句之‘不’字下半三笔可见,后拓泐尽。此种最旧拓本,碑面石花满布,有的一片漫漶,全文难读;有的虽可读而不如后拓之字清楚,但字画肥大,可辨之字,笔画沉雄厚重之气,跃然纸上”。总结以上考据字面貌,最可信者仍是“惠”“不”两字。

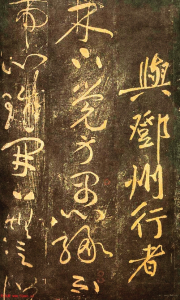

陈介祺在《簠斋传古别录》中指出:“剔字之弊,刀剔最劣,既有刀痕而失浑古,其损字之原边尤甚,全失古人之真而改为今人之心中所有之字……铜丝刷字亦损字边,损斑现骨……古文字之一劫也”。陈郁在《嘉树堂读碑记》中指出:“个别情况下,由于种种原因,碑石文字有失拓现象,导致早期拓本比晚期拓本可能反而存字少许,尤其户外摩崖及造像此情形更甚”。未经剜洗刀剔之原碑拓本,早期拓本比晚期拓本,不仅会存字少许,而且会存笔画少许,个别笔画不能拓出或者全部拓出,户外摩崖更为常见。审查山西民间藏《郑文公下碑》拓本,传统考据字“惠”字“心”部清晰,笔画光洁;“不”字上面的长横左边一段为浓墨覆盖而中部一段尚存,长横下一小撇一小捺可辨,下面三笔两笔清晰,“竖”笔为苔土所掩,没有拓出。山西民间藏本未经剜洗刀剔,部分笔画没有拓出,拓出笔画则棱角分明、古风犹存。由于山西民间藏本未经剜洗刀剔,所以部分笔画是被累年苔土所掩,而不是墨色经水后浸渍字口,累年苔土掩盖笔画处没有任何墨的浓淡过渡。拓本白麻纸浓墨擦拓,长纤维小疙瘩散布纸面,字口没有浸湮,考据字确凿可靠,勾笔、捺笔笔画转折处棱角分明,白麻纸紧致细腻,拭拂拓本不起毛,宋代墨独有的“霉苔痕霜点点”特征明显。山西民间藏本信为北宋拓本。

启功讲:“摩崖常为地势及石质所限,纵有佳书,每乏精刻”,摩崖精拓尤其少见。沈均初《郑斋金石题跋记》中讲:“石刻精拓,如界画山水,不惮工力,尚易为之;水墨淡拓,则直如董、巨墨法,全以神运,天和所触,拓工亦偶得之耳”。精拓之品的制作,犹如名家创作画作,除了天分和功夫,还有运气所在。孙承泽《庚子销夏记》言自藏《宋拓黄庭经》拓本“用笔之妙宛如手书”。宋纸宋墨昂贵,造价成本很高,非望族世家不可得。山西民间藏宋拓《郑文公下碑》装潢简朴,青色布衣封面封底,下册封底缺失,粗看石花漫漶,细品神采诱人、精气内敛,自有一股神气扑面而来。

孟兆森