溯源

——谈邵丽小说《金枝》

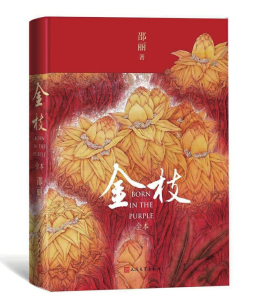

作家邵丽又出了一本新书,叫《金枝》。关于书名的来历,她这样说:“金枝玉叶是每一个女孩子的梦想,我的生命前半时坎坷不平,就把期望寄托在下一代身上。孩子们被金枝玉叶地捧着,娇嫩的生命却恰恰最容易被损伤。金枝是我的期许,也是我心底挥之不去的恐惧。”

罗兰·巴特说过,小说是一种死亡,它把生命变为命运,把记忆变为一种有用的行为,把延续变为一种有向度和意义的时间。

这部作品写了五代人跨越100年的中国历史,从一个家族中看到了一个民族的衍生、发展史。中华民族农耕的发展是由土地本身向土地外的扩张发展,一个民族是这样一种历程,一个家同样也是这样的传承。《金枝》看似是一部关于男人的家族谱,但是,每个男人背后的女人却是活生生走到前面来的。俗话说,摇摇篮的手统治世界。周家的男人们虽然走到了时代的前面,但周家的女人支撑起了周家的天。

作者站在宏观的历史角度,从旧社会写到新时代,人物的命运也不可避免地处于时代与家庭的双重碰撞、冲击中。在作品中,曾祖父周同尧、祖父周秉正、父亲周启明,都用各种理由离开了家乡与结发妻子,他们一生的命运都与时代的政治风暴相关联,在爱与恨、生与死之间,他们每个人都不能客观地判断时局、取舍自己的得失。

小说推出了三代“金枝”,第一代金枝是奶奶和孙媳穗子,她们有共同的命运,所以我把她们捆绑分析。爷爷投身革命,并在外面有了中意的人,奶奶“被离婚”却不离家,空守闺房一辈子抚养着孩子;“我”的父亲十五岁的周启明被奶奶强行逼婚,懵懵懂懂当了新郎,新婚半个月翻墙逃走,跟随爷爷参加了革命,再也没回家。而这个名叫穗子的“金枝”就独守空房陪伴着奶奶,重复着奶奶的命运,后来生了女儿拴妮,这也成了周家家族之间矛盾冲突的助燃器。这两代“金枝”离婚不离家,至死守着老宅、守着周家的根,复制同样的命运。

周启明在革命胜利后当了县委书记,和漂亮的女社长结了婚——这就是“我”周语同的母亲朱珠。

周家的第二代“金枝”——“我”,是知名的艺术家,有令人羡慕的社会地位,还有美满的家庭,还有一个北大中文系的女儿。但我过得不舒畅,从小到大,成长中与同父异母的姐姐拴妮的冲突一直如鲠在喉,母亲的长久隐忍、父女的隔阂,让我寄希望于小辈身上。但出乎意料,我们兄弟姐妹四人的孩子,第三代“金枝”,都没有活成我希望中的那样,反而拴妮赌气似的生与养,她的四个孩子一个比一个优秀。这也应了中国古话:三十年河东,三十年河西,风水不知道往哪边转呢。历史是不以人的意志为转移的,现实同样如此。

女性的力量是文学作品中挖掘不完的一棵常青树,树根下面是深不可测的暗流、是枝丫四下延伸的触类旁通,根枝末节都是血缘。无法割断的隐忍与延伸,是推动泥土积蓄内力的一种不动声色,上面在获取阳光、开枝散叶,有风雨难侵的巨大荫庇;下面又是根连根、力合力,为上面输送生命的养分。无论在城市还是在农村,“金枝”们共有周家这一棵树,所以人物的命运永远不能分开。

“我”是树干与树根的连接者,为这篇小说人物命运的起承转合;“我”也是过去与现在的见证者。“我”在小说中能自由出入几代人的多维空间。这部小说人称在第一与第三之间来回交错,“我”时而是冷静的旁观者、时而又是肩负家族使命的责任人,穿梭于时空与历史的4D空间。作者多变的角度,让我们看到了文学和历史这对孪生兄弟,怎样在现实与艺术中穿梭。

《金枝》的结尾,“我”又归来,是一种执念的放下,终于知道周家能历经百年被庇佑,奥秘就在于母亲朱珠与穗子这两个女性甘心做了铁轨,共同以各自力量支撑着周家这趟列车往前开。

不过,这篇小说似乎也是一种心灵溯源的过程,所以这部作品还是有别于一些乡土题材的作品,如莫言的小说,他是在打破一些常规的宏观历史叙事,来展现作品当中人物多维的、立体的性格;韩少功的作品一直在探寻文化规范对自由生命的制约,在发掘人性中的惰性和冥顽不化的国民劣根性;而陈忠实的代表作《白鹿原》虽然也在探索地域文化,但是它更偏重于文化觉醒与生命的关系,注重历史的变迁与现实生活的忧虑与反思。如果他们的小说关注点在落叶归根的“根”上,那么,邵丽这部小说,我更愿意把它看成是一种动态的“溯源”,就像童话中的小蝌蚪找妈妈,一代一代溯流而上,直至找到根,然后剖析、审视,最后确认、释然。女性的力量,似乎是女性作家更热衷表现的。

紫箫