第四届全民阅读大会特别策划·阅读山西

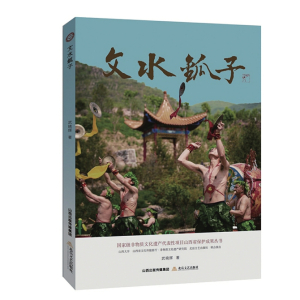

《文水鈲子》

内容简介:

《文水鈲子》由北岳文艺出版社出版,图文并茂地展示了文水鈲子的历史渊源、艺术价值、传承特色,兼具学术性和可读性。

文水鈲子是流传于山西省文水县的一种古老而独特的传统民间音乐艺术,因表演中使用俗称“鈲子”的特制铜质小钹而得名。文水鈲子在演奏乐器、鼓谱、表演形式以及服饰、道具等多个方面,都显示出华夏农耕文化的特色。

文水鈲子起源于当地古代祈雨仪式,逐渐与民众的生活习俗结合,成为迎神赛社和日常迎宾的仪仗音乐,在演奏时用乐器模拟自然界中的风、雨、雷、电,有很强的艺术性和观赏性,入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目。文水鈲子是我国历史文化瑰宝,是山西锣鼓艺术珍品,号称山西锣鼓三绝,这一项具有浓郁黄土风情的民间文化艺术在当今社会得到继承、发展和创新。

关海山

荐书人品读

民间艺术的现代性突围

在工业化浪潮席卷传统文化的当下,《文水鈲子》犹如一册镌刻着农耕文明基因的密码本,为世人揭开了山西黄土地上一支古老锣鼓乐的生命图景。本书作者以学者特有的冷峻与深情,将镜头对准这个传承600余年的艺术活体,在田野调查的肌理中织就一部民间艺术的生存启示录。

当青铜铸造的鈲子碰撞出模拟风雨的轰鸣,远古先民与自然对话的精神密码在音波中苏醒——穿透乐器的物质表层,揭示出这套“青铜编钟”背后深邃的宇宙认知——七字四拍型节奏暗合农耕时序,擦击与闷击技法演绎云雨聚散,而祭祀舞蹈的环形队列则重构着天地人神的空间秩序。这种将自然韵律转化为艺术程式的智慧,在器乐、肢体与仪轨的三重奏中,完成着对宇宙秩序的周期性确认。面对城镇化的冲击,该著作没有陷入挽歌式叙事,而是冷静记录下传承的创造性转化:抖音平台上以电子音乐重构的鈲子节奏,青少年宫培训中融入街舞元素的阵法演变。特别具有启示性的是对“本体性保护”概念的阐释——当老艺人王守义将祖传擦击技法编码为可视化教学图谱时,民间智慧与现代学术的碰撞迸发出耀眼的创新火花。

在全球化语境下,作者敏锐地捕捉到鈲子艺术的文化转译潜能。2019年首尔“非遗”展演中,韩国观众将鈲子的金属震颤联想为佛教梵钟的东方共鸣;维也纳音乐学院的跨文化实验中,鈲子节奏与电子乐形成的声场叠加,创造出超越文化界限的听觉体验。这些案例证明,地域性声响完全可以成为文明对话的通用语汇。

本书作者以手术刀般的精准,剖开“非遗”保护运动的光晕:当鈲子艺术被装裱进“非物质文化遗产”的精美画框,其生存土壤却在城镇化进程中持续板结。著作中记录的27位传承人,平均年龄68岁的数字令人触目惊心,警示着我们口传心授链条濒临断裂。

这部浸透着泥土气息的学术著作,实质是在叩击现代文明的深层命题:当机械计时取代农耕历法、当天气预报消解祈雨仪式,人类该如何安放那份与天地共呼吸的精神本能?文水鈲子穿越时空的声波,既是对消逝中的农耕文明的挽歌,更是对技术垄断时代的温柔反抗。它提醒着我们:真正的文化传承,不是把活鱼做成标本,而是为它找到游向大海的河道。

关海山整理

《云下山河》

内容简介:

《云下山河》由北岳文艺出版社出版,是山西生态文学创作的最新成果。

《云下山河》以“河流、空气、城乡、工业、自然、人文”六辑内容,反映了山西“让母亲河水量丰起来、水质好起来、风光美起来”“一泓清水入黄河”“治水、治气、治山、治城一体推进”取得的历史进展和现实成就,是一部彰显绿色山西主题的鲜活作品。

作品以纪实的笔触、诗性的表达、开阔的视野、丰富的想象,构建了生态散文的审美意境。中国散文学会会长叶梅认为,《云下山河》是一部反映山西生态环境改善的力作;中国报告文学学会副会长李青松评价,《云下山河》是山河科普与文学结合的一个范本;山西省作家协会主席李骏虎评价,这个作品是一部具有鲜活审美意蕴的生态散文;山西省文艺评论家协会主席杜学文认为,作品以生态思考追问人的价值与未来,描绘了一幅大地星空与人相融的奇幻图景。

康少琼

荐书人品读

生态与人文的交响乐

《云下山河》以优美的文学表述,绘就了三晋大地山河的秀美与沧桑,挖掘了生态与人文的内在联系,展现出独特的文学价值与时代意义。

“汾河被人找了回来的时候,惊动了这个世界。许许多多的人,奔走着,都来看它;许许多多的云,也簇拥着,挤进了河里,与汾河拥抱……”

开篇的《汾河消息》便吸引了读者眼球。作者运用拟人手法细腻地赋予汾河以人之情感,从台骀治汾、大禹治黄,到20世纪的污染干涸,再到如今的治理复苏……作品巧妙地将历史与现实融于一体,揭示了城市化进程中自然与人文的冲突与融合,让读者感受到河流与城市的共生关系。汾河的清澈与污染、繁荣与衰落,折射出人类活动对自然生态的影响,也反映了人类对生态环境的依赖与敬畏。

“黄土高原不知道什么时候站累了,终于趴了下来。趴下来,却又不甘地爬了起来,爬成了一世界的黄土圪梁,爬成了一世界的黄土沟壑。”

《黄土圪梁》中,作者赋予黄土高原以人的动作和情感,充满了对黄土高原的绿色向往。作者还运用了比喻与象征的手法,将黄土高原凸起的部分比作“金铜凸隆的脊梁”,凸显出雄浑与力感;将凹下的部分描写为“幽影深暗的沟壑”,象征着沧桑与苦难,两者共同构建起黄土高原的复杂形象。这种矛盾修辞揭示了黄土高原的两面性:它有大自然鬼斧神工造就的壮丽,又有着历经岁月侵蚀的沧桑,从视觉角度精准地描绘出黄土高原的生态样貌,给读者带来了强烈的画面感和绿色期待。

“生态文学存有发现的空间、发问的空间、追问的空间、建树的空间、展望的空间,现代的、现实的、生长的、创新的、时代的生态文学,应该是人与自然之间警钟长鸣的文学。”

《云下山河》在传递丰沛情感、彰显生态文学价值的同时,体现出了一个作家的责任与担当,以及文本的时代意义。作品毫不避讳地揭示了曾经所目睹的生态危机,深刻地展现了汾河生态恶化的过程,引发读者对生态破坏的深刻反思;同时,作者不惜笔墨描写和表现了汾河的生态变迁历史,阐述汾河生态环境保护的伟大实践,呈现汾河乃至山西生态环境质量的显著变化。作品写道:“杜绝排污,汾河全线堵死排污口,不许一滴污水流入汾河。生态补水,黄河向山西输水、水库向河流输水,千里汾河复流,千里桑干复活。”这让读者认识到“水者何也?万物之本原也,诸生之宗室也”之本原意义,表现了人们对生态环境改善越来越充满信心。

康少琼整理