烽火淬就姊妹篇 红色乐章焕新声

《吕梁山大合唱》与《黄河大合唱》首度同台献礼抗战胜利

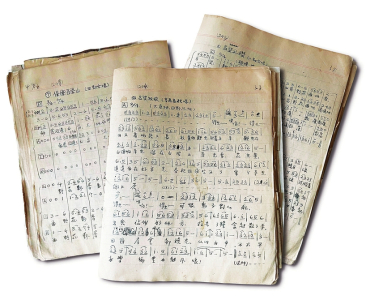

《吕梁山大合唱》手稿。

“吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合唱》汇报演出”现场。

吕梁学院晋绥剧社合唱团参加“聂耳杯”大学生合唱展演活动现场。

《吕梁山大合唱》在中央音乐学院歌剧音乐厅演出现场。本栏图片均由受访者提供

6月6日晚,一场意义非凡的音乐会在中央音乐学院歌剧音乐厅奏响。吕梁学院与中央音乐学院联袂演绎经典作品《黄河大合唱》及其“姊妹篇”《吕梁山大合唱》,带领听众重温峥嵘岁月。通过冼星海与马可师徒作品的同台呈现,这场演出不仅是一次音乐盛宴,更完成了跨越时空的艺术对话。

《吕梁山大合唱》创作于1939年抗战时期,由音乐家马可、周军、尚澄秋共同完成。全曲包含《吕梁礼赞》《吕梁牧歌》《吕梁山下》《老百姓总动员》《吕梁情歌》《吕梁山的呼声》《保卫吕梁山》等七个乐章,以恢弘的旋律深情讴歌了吕梁山的壮美风光,展现了吕梁人民不屈不挠的抗战精神。

近年来,吕梁学院与中央音乐学院深度合作,对《吕梁山大合唱》展开系统性挖掘、整理与再创作,最终成功将其完整呈现于舞台。这一成果不仅弥补了晋绥根据地抗战音乐在研究与传播中的缺失,更成为红色文化创造性转化与创新性发展的典范。

然而,作为作曲家马可的大型音乐作品,《吕梁山大合唱》为何未能像其《白毛女》《南泥湾》《咱们工人有力量》等名作一样广为流传?又为何在尘封80多年后,得以重登艺术舞台?

这一问题的答案,或许深藏于历史的脉络之中。而它的重新被发现,则始于一场关键的会面——

寻踪:口述历史中的线索

2020年12月,吕梁学院艺术系副主任李晋东为开展口述历史研究,专程拜访山西著名指挥家张子龙。谈及晋绥地区艺术史时,张子龙特别提及:作曲家马可的《吕梁山大合唱》是吕梁地区不可替代的艺术遗产,亟待系统性抢救与学术重构。

张子龙的话语在李晋东心中激起了涟漪。虽然《吕梁山大合唱》的名字在众多晋绥文艺史料中时有闪现,但曲谱始终未被发现,完整作品也未见公开演出记录。“如果真有这样一部作品存在的话,作为吕梁学院艺术系的教师,找回它是我的责任。”李晋东暗下决心。

尽管决心坚定,但面对浩如烟海的史料,李晋东仍对《吕梁山大合唱》的具体内容与下落一无所知。转机出现在一次资料查阅中:已故中国音乐评论家李凌的文章里提到——“当时,《吕梁山大合唱》中的《老百姓总动员》《吕梁山的呼声》在群众中很流行,人们到处都可以听到这新鲜的、植根于生活,而又融合了民族音调的歌声。”这一记载让李晋东确信:《吕梁山大合唱》确有其作。

2021年1月,李晋东在人民音乐出版社出版的《马可选集》中发现了《吕梁山大合唱》的《吕梁礼赞》和《老百姓总动员》乐谱。此后,通过系统梳理马可的研究文献,他确认全曲七个乐章曾连载于国统区出版的《新音乐》杂志。

“那段时间,我几乎将所有时间都投入于追踪《新音乐》的线索。”李晋东回忆道,“不仅检索了所有公开数据库,还委托同事在全国各地图书馆搜寻。”据考证,《新音乐》于1年时间分四期刊载了全部乐章,但因当时国民政府的多次查禁,现存完整乐谱极为罕见。

2021年3月,转机终于到来。李晋东在孔夫子旧书网检索时,发现一份模糊的《吕梁山下》乐谱影印件。根据乐谱的调式特征与马可的创作风格,他判定这正是遗失的乐章。经与卖家反复核实,最终汇集了七个乐章完整影印本。

由于战时印刷条件简陋,加之80余年的纸张老化,部分谱面已残缺难辨。但这份资料首次实现了《吕梁山大合唱》全曲的学术复原,为研究晋绥抗战音乐提供了珍贵实证。

编创:各方帮助让经典重现

2021年4月,在中央音乐学院与吕梁学院艺术系的研讨会上,李晋东汇报了《吕梁山大合唱》乐谱的发现过程。中央音乐学院专家贾国平、张伯瑜、黄宗权等建议立即启动乐谱的学术整理、编创及试演工作,并委托仲晨晨、刘洋两位博士编创钢琴伴奏。

面对曲谱时,两位博士发现其记谱存在特殊挑战:20世纪30至40年代正值中国简谱记谱法体系化建设的关键时期,部分术语和标记与当代标准存在差异,加之印刷错漏,需谨慎校勘。仲晨晨说明,团队秉持“最大限度尊重原作”的原则,通过比对马可同期作品与史料,最终修订了伴奏织体、音符记谱等关键内容,并统一了繁体字版式。

编创工作持续开展。2021年7月,仲晨晨、刘洋博士完成了《吕梁山大合唱》钢琴伴奏谱的初稿。他们在编创中注重还原原作的时代风格,使伴奏既质朴自然又富有表现力。2021年10月,在吕梁学院艺术系党总支书记成国栋的支持下,排练试唱工作正式启动。通过组织艺术系学生反复试演,团队对伴奏谱的和声、节奏等细节进行了多次调整。成国栋指出,音乐创作需要经过反复演练与调整,在聆听和反馈中逐步完善。

2023年4月,中国延安鲁艺校友会会长、马可之女马海莹得知此事后,经仔细查找,向吕梁学院提供了一份珍贵史料——马可1939年的日记和手稿。日记中明确记载:“1939年11月15日。这次写《吕梁山大合唱》,成绩还不坏,一共有七个歌子:一个四部、三个二部、两个独唱、一个齐唱;三个是采取旧作,四个是新作。”更关键的是,在马可归纳整理的创作集《牙牙集》中,整齐地抄写了整部《吕梁山大合唱》的创作曲谱。李晋东难掩激动:“这太让人惊喜了!我们耗时三个月寻找的曲谱,竟完整保存在马可先生的手稿中。”他特别感谢马海莹的帮助。

收到手稿影印件后,李晋东、仲晨晨、刘洋立即对手稿版与《新音乐》版乐谱展开对比研究。他们发现,《新音乐》版对手稿版进行了修订,使其更加准确、合理,印证了“手稿在前,《新音乐》版在后”的推断。更重要的是,手稿版一举解决了两个关键问题:它证实了之前《新音乐》版乐谱中存在的许多印刷排版错误确实存在,也完全佐证了《吕梁山大合唱》的完整版本就是七个乐章,无任何遗漏。

谈及吕梁学院与中央音乐学院对《吕梁山大合唱》的创编修改时,马海莹动情地说:“我父亲有一个习惯——总在不断修改、完善自己的作品。这部作品在战争年代创作,又是在他自学作曲、那么年轻的时候写下来的,我相信他对后人的这种艺术上的完善,会非常欣慰。”

在手稿版的权威佐证与修正下,曲谱日臻完善。2023年12月,仲晨晨完成了作品的管弦乐配器谱。交响化改编使作品气势更加恢宏,生动再现了80多年前吕梁山区军民抗战的壮阔图景,深情讴歌了这片土地的壮美风光与人民的抗争精神。

伴奏的完善与形式的丰富,极大地促进了作品的推广传播,引发了社会广泛关注。同期,吕梁学院成立晋绥剧社合唱团,进一步推动晋绥文化在青年群体中的传承创新。

绽放:时代回响与传承之路

2023年12月29日,由吕梁市委宣传部和吕梁学院共同主办的“吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合唱》汇报演出”成功举办。经过三年系统性整理与艺术重构,这部诞生于抗战时期的作品首次以完整交响合唱形式亮相。

在同期举办的马可音乐创作研讨会上,张千一、贾国平等专家指出,该作品的复排既是晋绥文化创造性转化与创新性发展的重要实践,也通过音乐叙事实现了红色基因的当代传承。这一案例为“音乐中的党史”研究提供了新素材,展现了地方高校在文化强国建设中的独特作用。

2024年6月24日,“礼赞新中国 逐梦新时代”《吕梁山大合唱》歌咏大会在吕梁体育馆举行。吕梁市13个县(市、区)及市直机关的合唱团,共计1600余人参演。这部源自民间的作品,如今再次回响在人民中间。吕梁学院党委书记薛晋文在《光明日报》撰文评论:“当吕梁山的烽火记忆与黄河的奔腾气势在音乐中交融,当革命先辈的艺术创作与当代艺术家的创新诠释交融,红色经典便获得了穿越时空的永恒力量,在新时代观众心中激荡出更为深沉的爱国情怀与文化自信。”

在吕梁学院思政教育体系中,《吕梁山大合唱》发挥着独特作用。自2022年起,艺术系将其纳入音乐学专业合唱课必修曲目,成为学校思政教育的重要载体。

2024年7月17日,吕梁学院晋绥剧社合唱团赴云南玉溪参加“聂耳杯”大学生合唱展演,《保卫吕梁山》选段从黄土高原走向云贵高原,展现了红色经典的永恒魅力。继6月6日在中央音乐学院演出后,该作品还将在9月2日亮相山西大剧院抗战胜利80周年纪念演出。

从吕梁学院师生多年采风到作品重生,《吕梁山大合唱》生动诠释了“从群众中来,到群众中去”的创作真谛。这部作品的声音持续传播:它回荡在艺术殿堂与乡野田间,浸润在参与者的心田,融入吕梁学院的思政课堂,更传承着三晋大地的红色基因,成为照亮前行之路的精神火炬。

本报记者康少琼