沉浸在书法的自我修行

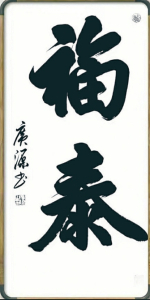

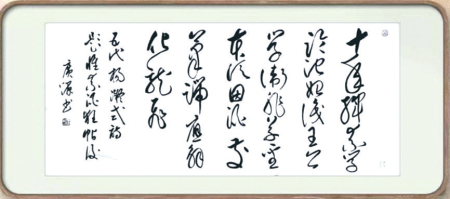

偌大的工作室里,墙上、地上、桌上都挂着、立着或放着的书法作品——这是年过七旬的孔广源自己书写的真、行、草各种书体的作品。这些书法,像是他每天都要清谈的故人,几十年过去了,他几乎每天都这样自得其乐地一个人待着,写写、看看,然后体悟与另一个自己抒写的故人晤面。

几乎可以肯定,孔广源是不会寂寞的,这里本来就是一个自足而完整的世界。随便什么时候,他都能跟理想中的这些一代风流人物,一起“烹茶煮雪”“沐雪而呼”;一起观鹤赏梅、“把酒临风”;一起“兰亭雅集”“坐而论道”……这,其实是“书法痴者”孔广源“有相”或“无相”的日常生活。

观赏孔广源的这些书法作品,很容易会发现,它们几乎都已经脱掉了烟火气、“险绝”味和躁厉声。就像孙过庭所谓“不激不厉,而风规自远”一样,这些书法,清劲爽快、勾连畅达、一笔而下、雅逸高远,就像展开的一幅幅蕴藉着无穷意味的文人画,貌似“平正”之中其实大有滋味在焉。

书法从来不只是一种规矩,也不只是一种状态,更是一种修养、一种境界,是中国美学中最珍贵的“疏”“澹”,是“静”“寂”,是“空”“灵”,是貌似平正无奇中所蕴含和溢发着活泼的生命和灿烂之精神,是一种心境完全自由状态下的真切观照。孔广源就追求真,就像王羲之写《兰亭序》,就像颜真卿写《祭侄文稿》,就像苏东坡写《寒食帖》……这些书法就是最真实、最细微、最动容的即时图像。

书法所谓的“书如其人”并不是一句故弄玄虚的话,最能检视一个人的真蕴:现实的真,意象的真,心境的真,以及,书法艺术“技近乎道”的真。因而他的书法,方圆平正而生意活泼,勾连畅达而“若行若飞”,气势平和但意蕴蔚然。动中显静,静中涌动。体备诸法,错综变化,奇正迭运,非法不行。只有经历了“看山是山,看水是水”,经历了“看山不是山,看水不是水”,再回到“看山还是山,看水还是水”,也许我们才能真正明白,书法所言的最高境界,平正,不是别的,就是真,就是返璞归真。抱朴守拙是真,傅山先生的“四宁四毋”无非也是真,一切艺术的极致,都追求的是真。写出真性情、真心境、真意象,写出真的自我。

书法更靠积淀。孔广源书法知识和技能的积淀应该说相当厚实。他深谙“心不厌精,手不忘熟”的古训,只要喜欢的名帖,都一如既往,“爱你千遍不厌倦”,不断地一遍遍临习,经常几乎废寝忘食,完全无视“口皂袖墨”,不惜“废纸三千”。但书法所积淀的,除了知识、阅历、技法、才智这些基本必备的东西之外,尚需思维、意识、心境等滋养。所以写书法难,写到某种境界更难,往往是,“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下”。所以明代书家祝允明就直接告诫,“有功无性,神采不生;有性无功,神采不实”。

其实,苦练书法就像一个写作者必然要掌握诸多词汇。没有能够理解和掌握的足够词汇量,而能写出一篇脍炙人口的佳作。所以,任何一位书法大家都会日日临池不辍,温故而知新。临池不辍还有另一个好处,就是能够逐步涵养学识。

孔广源从容淡泊已久。比如,他早在2000年就在中国、美国等展馆开启了别人仰慕的“个展”高潮,聚攒了足够的声望。但这些经历,他从不说起,也不以此谋取虚名,同行也很少知道。即使有人征询,他也只是淡淡笑笑,“哦,那都是历史”。

曾强