【三晋寻古韵 一眼越千年】

桐叶千秋:晋祠文脉溯唐风

以“一片桐叶”为引,揭开三千年前叔虞封唐的序幕,又在晋祠的殿宇、泉流、周柏、碑刻间,层层展开历史的年轮——从周礼与戎俗的融合,到李世民以翰墨定格王业之思。我们跟随的不仅是足迹,更是一种凝视:如何在砖木与金石中,辨认出“奠基”的真正形态——不是夯土筑城,而是让文明如大地般呼吸;不是强势移植,而是如泉水渗透,在互异中寻找共生的秩序。

唐叔虞的“启以夏政,疆以戎索”,体现的是文明对话的智慧;李世民重归晋阳、勒石铭文,承载的是历史回响的自觉。从周柏倾斜的姿态,到宋塑侍女眼角的珠光,时间在这里并非线性流逝,而是层层叠合,在具体的物中沉淀为可触可感的记忆。这是一篇深植于泥土与史鉴的文字,意在带领读者超越风景的表层,踏入一场跨越千年的思辨之旅。

——编者

桐叶封弟

《史记·晋世家》载:晋唐叔虞者,周武王子而成王弟。武王崩,成王立,唐有乱,周公诛灭唐。成王与叔虞戏,削桐叶为珪以与叔虞,曰:“以此封若。”于是遂封于唐。唐在河、汾之东,方百里,故曰唐叔虞。

那片被剪裁的桐叶,却在大地上扎根——它飘过镐京的宫阙,落在汾河拐弯处,长成了700余年的晋。唐叔虞接过的不是封邑的舆图,而是一枚时间的种子,要在夏墟的厚土与戎风的旷野间,培育新的年轮。

他来时没有旌旗蔽日,只带着周礼这枚时间的种子,却不让它在异质的土壤里硬生生发芽。他俯身,听见陶寺观星台残留的天象;他抬眼,望见吕梁山脊游牧的云踪。“启以夏政”——他尊重当地古老的传统,让唐尧的魂在周室的器皿中苏醒;“疆以戎索”——他灵活地借鉴戎狄的治理方式,在井田的方格间,留出鹰笛穿越的缝隙。这不是妥协,而是文明在呼吸:吸进四野的风,呼出融合的光。于是,水利兴修,农耕发展,不同的族群在共同的土地上找到了共生的秩序。那一片轻盈的桐叶,在他手中化作千钧之重的治国圭臬,奠定了一个未来称霸春秋百五十余年的强晋之基。

他治国如引泉。不筑高坝拦阻,只疏浚天然的河道。仁德是最柔软的河床,权力是顺势而下的水——浸润戎俗的棱角,汇聚散逸的民力。

历史最深的功业,往往静默如地质运动。当唐叔虞的身影淡入竹简的纤维,这气质滋养了重耳的流亡与归来,淬炼出魏绛的和戎之智,最终在战国裂变的阵痛中,将文明的火种递向更苍茫的北方。

而今,晋祠的“难老泉”还醒着。那水温润,四季保持着大地的体温,不因严寒而枯竭,不因丰沛而盈溢。它从悬瓮山的深处涌出,带着与唐叔虞同样的耐心与恒定,润物无声,却穿透岩层;随方就圆,却始终清澈。

晋祠文脉

汾水之滨,悬瓮山麓。祀叔虞之灵宇,肇姬周之封土。星分参宿,地接并州。襟吕梁而带霍岳,控幽燕而引河渭。物华天宝,龙潜晋阳兴王气;人杰地灵,凤鸣岐山衍德音。灵源一脉,曾润三家之邑;嘉木千章,犹护七庙之基。

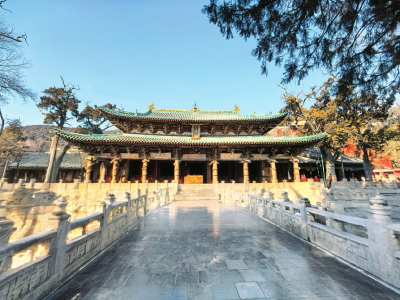

这便是晋祠,中国现存最早、规模最大、跨越时间最悠久的皇家祭祀园林,被誉为“中国古建筑博物馆”,是三晋历史文脉的综合载体。

岁在乙巳,季冬之中。

穿过东大门,水镜台——这一座精巧的戏台,以明清的砖木为骨,以数百年的风霜为韵,似一位洗尽铅华的老者,安然守候在漫长岁月的入口。台中央,出自乾隆年间翰林院编修、本地人杨二酉之手,为晋祠三大名匾之“水镜台”匾额高悬,笔意清雅,被誉为“秀丽之笔”。

沿中轴线往前。金人台方形的台基沉默如磐石,四角的铁人默然伫立,身上布满千年风霜吻过的纹路。智伯渠的渠水在不远处潺潺流淌,而他们,像是时间的四个标点,镇守着这一方水土的叙事。

晋祠三大名匾之“对越”,悬于对越坊坊额之上,出自建坊者、明代举人高应元之手。当你站定凝望,那笔墨间的筋骨与深情,仿佛能穿透石木,直抵人心。“对”,为报答;“越”,为宣扬。寥寥二字,便将一座冰冷建筑的全部灵魂与温度,和盘托出。

那是一座通透的殿,更似一座庄重的亭。它周身散发着一种奇异的矛盾之美——既有大殿的肃穆气度,又具凉亭的轻盈风骨。献殿,这座诞生于金大定八年(1168年)的建筑,至今已挺立了850余个春秋。最震撼人心的,是它的“空”。四围并无墙壁,只有疏朗的木质栅栏。这是我国现存最早的献殿,也是唯一一座将殿的礼仪与亭的灵动完美融合的神来之笔,被誉为晋祠三大国宝建筑之一。

站定,凝视着“鱼沼飞梁”水中央那一道十字形的影。它静静地卧在晋祠的方沼之上,不像桥,倒像是一枚被时光浸透的、搁浅在水面的巨大玉璜。缓缓踏上那略微斑驳的桥面,一种空间的恍惚悄然降临。寻常的桥,总是指引你从此岸到彼岸。而在这里,脚下是沉稳的十字交叉点,面前却豁然敞开着四个方向:东、西、南、北。无怪乎它被学者叹为古代桥梁建筑中“唯一的孤例”,被誉为“世界上最早的立交桥雏形”。

晋祠深处,当一切尘嚣被古柏的绿荫过滤,一座恢宏而古朴的殿宇便静静占据了视线的中心。建于北宋太平兴国九年(984年)的圣母殿,凝固了千余年的宋代建筑典范。檐下八根昂首的木雕盘龙,是我国现存最早的木雕龙柱,鳞爪飞扬,仿佛仍吞吐着那个遥远王朝的云气。殿内供奉的是周武王的妻子、周成王和唐叔虞的母亲、姜子牙的女儿、圣母邑姜。真正让时光颤动的,是神龛两侧那43尊彩塑。他们不是神佛的侍从,而是被突然定格在某个宫廷清晨的活生生的人:传令官弯腰的姿态里藏着整个宫廷的秩序,老厨役肩上的毛巾似乎还冒着蒸汽,歌舞侍女的面容是光与影的哲学,一侧,她含羞带笑,另一侧,泪光却在眼角凝结成永恒的琥珀。这组堪称我国雕塑艺术宝库中之珍品的彩塑,以惊人的写实与传神,直指人心的幽微与性格的刻画。

转过献殿的飞檐,一眼望见它时,我便知道,我遇见了时光最苍老、最沉默也最惊心动魄的一种形态:周柏。它站在那里,不,或许用“倚”更为准确。三千年的重量,它的主干以一种令人屏息的弧度,从容而决绝地侧倾下去,它那需数人合抱的沉重躯干,稳稳地、柔和地,枕到另一株名为“撑天柏”的肩头。人们称它与难老泉、宋塑侍女为“晋祠三绝”。

踏入唐叔虞祠的山门,一种不同于圣母殿的沉静气息便环绕而来。享堂之内,时光以另一种方式凝固——14尊元代的乐伎泥塑,手持笛、笙、琵琶、三弦,分列两班,悄然静立。这组乐伎的珍贵,在于其“唯一”。在我国,元代彩塑乐伎实物多已湮灭于岁月尘埃,而此处,14位乐师组成的完整乐队,却跨越700余年风雨,完好地驻守于此。享堂之后,是大殿。这里供奉的,正是晋祠最初的主人,唐叔虞。他静坐于神龛之中,身穿蟒袍,手执玉圭,面容雍容平和,那穿越记载的眼神,仿佛仍带着一片桐叶的翠色与分量。

在晋祠,周柏是生长的年轮,宋塑是定格的悲欢,难老泉是流动的永恒,唐叔虞则是一切故事的起点。

走近那座碑亭时,我知道,我触碰到的,将是这座千年祠庙最炽热、最浑厚的“纪传之脊”:贞观宝翰亭中,那通由唐太宗李世民撰文并书丹的名为《晋祠之铭并序》的唐碑。

唐碑溯源

隋开皇十八年(598年)十二月,李世民生于武功之别馆。其幼即聪睿,玄鉴深远,临机果断,不拘小节。

隋大业十三年(617年),李渊为太原留守、晋阳宫监。李世民与晋阳令刘文静首谋,劝举义兵。李渊于是年五月率军在太原起兵,李世民“提剑指麾”“率前后数万人,自渭北徇三辅,所至皆下”。攻克长安后,李渊即皇帝位,改国号唐。之后,李世民东征西讨,每战,必身先士卒,所向无不摧破,于是河、济、江、淮诸郡邑皆平。唐武德九年(626年),李世民即位。新罗、龟兹、突厥、高丽、百济、党项、吐蕃、高昌、女国、石国遣使朝贡。贞观四年,西北诸蕃咸请上尊号为“天可汗”。北宋欧阳修修《新唐书》时赞曰:“盛哉,太宗之烈也!其除隋之乱,比迹汤、武;致治之美,庶几成、康。自古功德兼隆,由汉以来未之有也。”

晋阳对于李唐王朝,绝非寻常州郡,实为王业所基,龙兴之地。贞观初年,李世民将太原定为北都,与长安、洛阳并称“三都”。

贞观十五年,并州僧道及老人等上表,以太原王业所因,愿时临幸。太宗谓曰:“飞鸟过故乡,犹踯躅徘徊;况朕于太原起义,遂定天下,复少小游观,诚所不忘。”贞观十九年春二月,太宗亲统大军以伐高丽,十二月还师幸并州。前后在并驻跸近三个月。

晋水汤汤,悬瓮苍苍。这位文经纬天地、武臣服四方的帝王在48岁时回到他18岁起兵的地方,谒叔虞祠,“所以巡往迹,赛洪恩,临汾水而濯心,仰灵坛而肃志。”遂亲撰亲书《晋祠之铭并序》,勒石以纪。

碑身高1.95米,宽1.2米,厚0.27米。碑额左右各雕螭首一对,额首书“贞观廿年正月廿六日”九字,属罕见的龙头飞白隶书。

清乾隆三十五年(1770年)扩建成三间格局的碑亭,将一方天地撑得轩敞而肃穆。但这轩敞,只为衬托亭里那通碑石的孤高;这肃穆,全为护卫碑文里那1300余年前的帝王心声。

嗟乎!桐叶轻而社稷重,泉流细而恩泽长。唐叔虞启夏政戎索之制,遂开霸业;李世民铭戡乱守成之思,乃现贞观。昔人俯仰天地,非为土木之盛;今者徘徊阶陛,乃悟文明之传。非夫胸藏丘壑,孰能解此中真意?敢竭鄙怀,恭疏短引:悬瓮山前殿阁深,桐封晋土溯周文。泉流难老春秋色,柏卧长悬日月魂。

戎夏兼通开霸象,

碑亭并峙见皇勋。

凭栏欲问兴亡事,

千古风烟一壑云。

史莉文/图