违法减资主体的法律责任及债权人利益保护

引言

自2013年《公司法》将注册资本实缴制变革为认缴制以来,《公司法》为资本改革及公司运营层面做了诸多修改,但《公司法》仅在第一百七十七条作出了减资规定,为此笔者将在本文中通过基础的论述分析厘清违法减资主体(如不通知债权人即行减资等)的责任承担范围及应具备的要件。

违法减资主体的法律责任

(一)减资股东的责任承担

《公司法》第一百七十七条中规定“公司……应当通知债权人”并要求公司提供担保或提前清偿债务,公司作为独立民事主体违反法定义务,没有通知债权人即进行减资,公司应当作为责任主体承担法律责任,这在学界已经形成共识,笔者在此也就不再赘述。

但是目前仍有部分学者认为减资的责任应当锁定在公司,法律没有规定可以诉及股东,自然也就不能牵连股东,笔者认为此种观点没有理解资本维持原则。资本维持原则是指公司自设立至法人资格终止之时,应当时刻保持至少与资本额相等的财产原则,其核心之义在于保护债权人的优先分配权,即要保障债权人优先分配顺序。因为股东相较于债权人有更多的可能性控制公司,也有更多的可能性令公司财产突破法人财产隔离原则流入股东资产池,在这种情况下股东应当承担责任。

具体到减资案件中,只要公司在减资过程中没有通知债权人时,债权人就无法得知公司减资的具体情况,进而难以及时主张担保提供和提前清偿的权利,以致于债权人减资实质完成后令担保提供和提前清偿的权利丧失了主张的基础,最后无法阻止减资行为的成就。

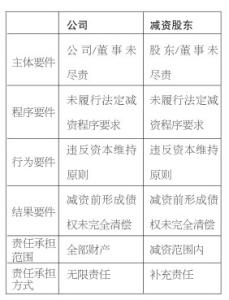

考虑到公司作为民事主体违反法定减资程序的第一位性,同时在司法实践中通常难以查清股东是否实际从公司取回减资财产的实际情况,应当让公司先以公司财产承担无限责任,股东在减免出资范围内承担补充赔偿责任为宜,具体责任构成要件、责任承担范围和责任承担方式。(见表一)

(二)董事、高管的责任承担

在减资过程中,通知义务是公司减资程序中的核心环节,外部债权人能且只能依赖于通知了解公司减资的流程与结果,而董事、高管作为公司经营的控制者,其在通知环节中的缺位是导致减资案件频发的重要原因之一。

关于责任承担方式来说,现行法律规定虽然没有规定违反法定通知义务减资后董事、高管的责任承担,但《公司法解释三》已经提供了较为科学的参考,违反忠实勤勉义务的董事、高管对外承担“相应责任”,同时有对股东的追偿权。也就是说董事、高管在减资时未通知债权人时违反的也是信义义务,外部债权人可以选择直接追究股东或者要求董事、高管在减资范围内承担补充赔偿责任,同时承担补充赔偿责任后的董事和高管有权向获得减资财产的股东行使追偿权。

公司债权人救济制度完善的建议

(一)规范减资行为效力

我国《公司法》第一百七十七条对减资行为的效力,股东、董事、高管的赔偿责任存在严重的缺位,首先应当在立法层面明确公司减资前形成的债权因公司违法减资而导致无法清偿债权人债权的(具体表现形式可以债权人债权被裁定终结本次执行),减资行为自始无效。同时辅以规定违反了减资通知义务的股东、董事、高管承担补充赔偿责任,债权人可以要求减资股东返还出资或者主张减免出资股东的出资期限加速到期,也可以要求违反了法定通知义务的股东、董事、高管承担补充赔偿责任。

(二)强化公告程序

相对于上市股份有限公司而言,人合性更为浓厚的有限责任公司是减资纠纷发生的重灾区,现行《公司法》规定的减资要求,尤其是通知要求、公告程序形同虚设,公司、董事、高管和股东要不就不通知债权人,公告程序也只是应付工商登记部门的要求在影响力较小的报纸上刊登“豆腐块”大小的公告,难以起到引起债权人注意。

因此,结合目前数据互通讯息共享的大趋势,减资的书面通知程序仍必不可少,公告程序改为在国家企业信息公示网站进行公告,且公告次数不少于3次,每次间隔不少于7日,最后一次公告前形成的债权,债权人可以在6个月内要求提供担保或提前清偿,最大限度地利用网络大数据令债权人了解到公司减资的现状,并进行相应权利救济措施。

(三)建立偿债承诺制度

在强化信息披露和公告程序后,结合美国偿债声明模式,要求股东、董事、高管出具偿债声明,承诺已经书面通知所有已知债权人,编制了资产负债表和财产清单,承诺不存在虚假伪造的情况,否则减资行为无效,承诺人在减资范围内承担补充赔偿责任。这样就从制度层面直接确定了违反法定义务减资行为的效力、责任承担范围及责任承担主体,让司法机关处理问题简单果断,只要违反了减资程序或伤害到了公司偿债能力就需承担法律责任,以利于最小的社会成本避免了公司违法减资后的法律风险。

山西财经大学 北京中伦文德太原律师事务所 杨晗