货币里的山西印记(下)

(四)山西境内出土的铜钞版、铸钱作坊遗址和钱范

新中国成立之后,山西不仅发掘清理出土了大量的春秋战国时期青铜铸币,秦半两,西汉、唐宋元明清各个不同历史时期的贵金属铸币,还发掘出土了不少的的造币场所和工具。

近几十年,山西还出土了一件极其珍贵的金代铜钞版,发掘清理了晋国的铸币作坊遗迹和大量的铸钱陶范、范芯,在全省各地出土了一大批铸钱的陶范、铁范、铜范、石范。

1978年,在山西新绛县梁村发掘出土了一件极其珍贵的金代五十贯贞祐宝劵铜钞版,品相极佳。这个铜钞版,铜制,长方形,版面上方是五组钱串组成的图案。中间文字分别有:“贞祐宝劵”“伍撘贯八十足陌”“伪造者斩赏”“奏准印造平阳太原府两路通行宝劵并同见钱行用不限年月许于平阳太原府路管库倒换钱劵”“尚书户部句当官”等字样。这一铜钞版,为金宣宗贞祐四年(1216年)钞版,是国内金代钞版中难得的稀世珍品。

山西还发现了大量与钱币铸制相关的珍贵文物。

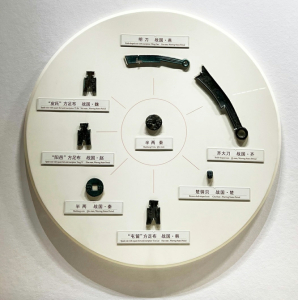

在山西侯马晋国文化遗址发掘中,清理出了大量铸造空首布币的陶范和布首銎内的范芯。发掘清理出了几十万件范芯,其中,有些范芯中还有未取出的空首布币。还清理出了炼铜使用的残铜渣和坩埚等物品。考古学家考证,这一发掘属晋景公十五年(公元前585年)迁都新田后大量铸造空首布币的铸币遗址。

上世纪七十年代以来,在山西夏县禹王城一带持续发掘,清理出土了大量汉初的“半两”和“五铢”钱陶范,总计近一百方。其他地方,也有陆续发现发掘。在定襄县发掘出土了汉代“五铢”钱铁范和陶范,山阴县出土了“五铢”铜范,洪洞县出土秦“半两”钱石范。

不同朝代大量各种质地的铸钱范和多地出土的丰富的各种历代古钱币实物,充分佐证了山西钱币铸造历史的悠久和货币流通、政治经济的繁荣。

(五)山西境内出土的货币珍品

山西境内现在存世的古钱币不仅数量多、历史跨度大,涵盖的朝代广度都是极宽的。

不仅如此。存世有大量的稀世珍品,有些还是同类货币的孤品。相当多的货币实物都是稀世珍宝。

春秋中晚期的晋国铸币作坊遗址和空首布币陶范,在国内极其少见。山西榆次猫儿岭古墓葬出土的五枚袖珍式空首布,是存世晋国空首布中的孤品。还有1450多年前北齐的包金币,都是极其珍贵的。

1983年,在山西朔州北旺庄汉墓群出土的一枚小型“宋子”三孔币和1986年公安缉获的走私文物小型无终三孔布,都是我国近二百年来首次发现,填补了以往钱谱著录有图无实物之缺。与“无终三孔布”同时缉获的平首圆肩方足弧裆“共半釿”布币,也是罕见的珍品,填补了近几十年来只见有“一釿”“二釿”布币,没有“半釿”布币之缺。

1973年,在山西闻喜钱窖一次出土的700枚圆形圆孔圜钱“共”字币,也是我国百年来首次所见。专家还发现,700枚钱币中,只有一枚面文“共”字铸在左侧,七百分之一比例的珍品,也是百年不遇。

在山西怀仁、五台、夏县发现王莽新朝铸行的“小布一百”“幺布二百”“幼步三百”“序布四百”“壮布七百”“弟布八百”“次布九百”“大布黄千”八种布币,除“大布黄千”外,其余全是珍品。

二十世纪八十年代初,在山西山阴县钱窖中发现的一枚背文“永”字的“会昌开元”,也是唐朝“开元通宝”中极其罕见的。这种钱币是会昌年间因币材匮乏,毁庙取铜铸钱。当时,钱币的背面都铸有铸钱监地名,共23品。背文“永”字的“会昌开元”,百年难得一见。山阴县钱窖同时发现的一枚唐高宗乾封元年铸造的“乾封泉宝”,也存世极少,也是百年多来首次面世。

唐书记载中,唐肃宗乾元二年铸行的重轮“乾元重宝”,只铸于绛州,山西境内出土发现,也是仅见。

五代十国后蜀铸行的一枚“广政通宝钱”,山西偏关出土,罕见存世。

辽代时期,铸钱品种不少,数量不多,存世的更少。历来,钱币学界就有“辽钱半可得半不可得”一说。山西山阴钱窖发现了一枚极其罕见的辽钱“统和元宝”,为辽圣宗统和年间铸行,属半不得之品。

山西出土的辽道宗铸币钱文“寿昌元宝”,同样极其珍贵。以钱正史,纠正了《辽史》载辽道宗纪年为寿隆年号之误。

太原东太堡西汉墓出土的五枚饼形金币,共重1205克。币面刻有“令止”,正是《汉书·武帝纪》“麟趾”,饼形金币的另一称谓。是山西首次发现,在全国也是少见,极为珍贵。类似的还有,1970年山西平鲁出土的唐代唐肃宗时期的82件金铤和4件金饼,其中,一件铭文为“乾元元年步僧钱两全贰拾两”。

1988年,在五台山北台修葺中发现出土的2000多枚金币,钱文为宋太祖书“淳化元宝”。铸有佛像和纪念数字,属佛教中供奉的供养钱或庙宇钱。庙宇钱出土和传世有,但数量极少。五台山发现的“淳化元宝”数量多,铸造精良,铸有佛像和纪念数字,举世罕见。同类的,还有应县佛宫寺发现的宋徽宗时期“政和通宝”“宣和元宝”金钱各一枚。

鎏金钱,也叫包金钱,难得一见,在山西也有存世。1973年在祁县出土的四枚北齐“常平五铢”,也是国内存世中极为罕见的。《北史·齐本纪》有载“天保四年春正月巳丑,铸新钱,文曰‘常平五铢’,重如其文,其钱甚贵,且制造甚精。”天保是北齐文宣帝高洋的年号,天保四年即553年。国内其他地方出土过同一时期的同来常平五铢,却未见包金币。可查资料显示,战国时期的包金币曾有少量出土,此外再无发现。

1972年,在太原明晋王墓园,还发现两件明初缩腰形金链,面文“五十两”,并清楚标有来龙去脉及相关官吏和检验铸造匠人名。也是前所未有的珍贵文物。

银锭在山西也有存世。年代较早的,有1181-1183年金大定时期的解州盐税五十两银锭3件,泰和三年解盐税五十两银锭1件。

银元存世可见山西省造“宣统元宝”仅有一枚。铸有“山西省造宣统元宝库平一钱四两”字样。

(六)山西铸钱局、铸行钱币和古钱币学家

山西使用货币的历史悠久,主管钱币铸造、印制的专门机构设置较早,一直存在,铸行的钞币较多。一些古钱币学家,较有影响。

有史料可查的专门机构,应自隋朝起,隋、唐、宋、金、明、清均有设置。

隋开皇十八年(公元598年)在并州设五炉铸造“五铢”钱。唐代设置变动比较频繁。唐武德四年(621年)并州等置监。唐开元二十六年(738年)绛州三十炉铸钱。唐肃宗时(756年-762年在位)复命绛州诸炉铸重轮乾元钱,唐河东节度使王锷置炉。唐大历前(766年)太原等“杂铅铁以通用”。唐大历四年(769年)设绛州、汾阳铸钱两监。唐元和四年(公元809年)在河东铸锡钱,唐少府监在绛州(山西新绛)设铸钱监。宋代也反复设置变更多次。宋庆历元年(1041年)命河东铸大钱。宋庆历末(1048),河东小铁钱停铸。宋熙宁二年(1069)诏置交子务于潞州。宋熙宁八年(1075),诏河东铸钱。宋元祐二年(1087年)河中府置铸钱监二,又铸大铁钱于晋、泽二州,后罢河东铸大钱,复晋、泽、石三州及威胜军铸小钱。宋绍圣元年(1094年)罢河东铸大钱。宋徽宗崇宁四年(1105年)置河东等四监,宋大观四年(1110年)罢。宋政和元年(1111年)诏河东等复铸夹锡钱,同年复罢;太原府设铸钱监二,一为大桶一为永利,绛州、垣曲有铜钱一监,汾阳、河西有永利西监。金代同样反复变化。金大定十八年(1178年)代州立监铸钱。大定二十年(1180年)代州定名“阜通”,设监员、副监、丞、勾当官、从齐全,品级更高,正五品至8品。河东等路,后复铸大钱一直十,与钞同行。金泰和六年(1206),复许各路铸行小钱,河东南路于平阳,河东北路于太原、汾州。明嘉靖六年(1527年)派员赴各省铸钱,采绛州、垣曲、闻喜诸州县铜锡。清顺治二年(1645年)先后开山西、陕西、大同铸局,六年移大同局于阳和,八年停铸,十年复开。清乾隆六十年(1795年)停保晋局铸钱。清咸丰九年(1859年)清户部设宝泉分局于平定州铸铁钱。

在山西铸行的钱币主要有,隋代的五铢钱,唐代的开元通宝、夹锡钱、夹铅铁钱、乾元重宝,宋代的大铜钱、夹锡铁钱、小铁钱,金代的大定通宝、泰和重宝、杂青铜铸钱,明代的铜钱、夹锡铜钱,清代的顺治通宝、康熙通宝、雍正通宝、乾隆通宝、嘉庆通宝、道光通宝、咸丰通宝、咸丰重宝、同治通宝、同治重宝、光绪通宝、光绪重宝等铜钱和铸铁钱。

山西的古钱币学家,比较有名的是宋葆淳和刘师路,两位都是清代人。宋葆淳是山西清安邑(今运城盐湖区)人,乾隆朝举人,官居解州学正。刘师路是山西洪洞人,光绪朝庶吉士,官至羁昌道。

五千年文明看山西。

作为中华文明的重要组成部分,山西灿烂的华章不可或缺。作为中华文明重要组成部分的货币印记,山西也一样不可或缺。

原载《映像》

李明珠