捏人生百态 塑大千世界

——记太原传统面塑非遗传承人王博

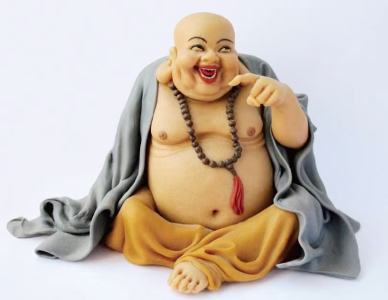

“世界的面食在中国,中国的面食在山西。”山西人对面食的喜爱程度不仅体现在面食的多种做法和吃法上,还体现在山西的另一种面食文化上,那就是山西面塑。面塑俗称“面人”,观赏性极强,造型也是变幻多样。

太原传统面塑兴盛于清同治1863年间,距今150多年,到王博这里已传承六代。王博,土生土长的太原人,研习面塑20多年来,他系统地掌握了传统面塑的技艺,继承了老一辈艺人的传统面塑艺术精华,并创作了现代卡通、漫画风格等多种人物、动物形象,融合了自己的创新理念,将面塑传统文化很好地传承了下来。

王博,中国民间文化艺术家协会会员、中国工艺美术家协会会员、山西省一级民间工艺家、山西省民间文化遗产杰出传承人、太原市民间文艺家协会秘书长。

访名师精学技艺

“我奶奶就是个捏花馍巧手,打我记事起就看奶奶在春节蒸花馍,要捏制枣山、佛手、石榴、羊头、猪头等花馍;寒食节要捏燕子、蛇、鸡娃娃等各种动物的花馍。我就守在奶奶跟前要一块面团玩。”王博谈起启蒙“老师”奶奶开心地说。在奶奶90多岁的时候依然和奶奶一起捏面人、蒸花馍。在童年的王博心中播下了面塑的种子,耳濡目染,对面塑产生了浓厚的兴趣。

成年后的王博当过厨师,开过游戏光盘、书籍租赁店,和朋友合伙开过网吧,一个偶然的机会最终还是让王博选择了面塑。

王博偶然路过文瀛湖公园看见一位老师傅在捏面人,看着面团在老人手里娴熟地捏弄几下就变成孙悟空、猪八戒、唐老鸭、米老鼠,瞬间唤起了儿时和奶奶捏花馍的场景,王博静静地看了1个多小时。

这位老师傅就是名气很大的“面人张”张振明,在家人的帮助下,王博成了他的徒弟。张振明的徒弟中下岗女工居多,王博是最年轻的一个,也是一看就会、一点就通的徒弟。“家里的客厅被他的工作台与摆件架占去一大半,阳台被他的材料堆满了,每天练习十几个小时,揉面揉到臂膀酸,捏制捏到手抽筋。”回忆起初学艺的时候王博说道。

师傅引进门,修行靠个人。天资加上天道酬勤,王博总算捏出了名堂。他捏出的古代四大美女各具特色、风姿万千,关老爷立马横刀、须髯飘飘。后来,王博开始参加太原动物园庙会、晋阳湖端午节民俗文化节等民间艺术展演。靠着精湛的技艺,30岁出头的王博赢得了“面人王”的美誉。

艺无止境。研习面塑20多年来,王博遍访民间艺人,求教各派面塑大师,将不同的面塑文化融入到自己的家族手艺中去。在拜访京派面塑大师“面人萧”时,王博得道中西结合的雕塑手法。

捏精品艺震海外

王博多次参加全国和省、市民间艺术活动。

2016年至今参与双百工程非遗进校园,共进百所校园进行传承授艺;2018年受邀代表山西太原参加《2018中国首届非遗春节晚会》,现场表演展示太原传统面塑艺术,后汇报参加《2018首届太原非遗元宵晚会》现场展演;2019年8月受邀代表市民协参加第二届青运会在青运村非遗展示中心展演多个非遗项目;2020年4月接受中央新闻直播采访太原传统面塑艺术……

王博的面塑作品不仅在国内占有一席之地,并且将之发扬光大。王博清晰记得,第一次将面塑带出国门,让世界认识中国面塑的情景。

2011年,法国留尼汪圣丹尼市当地华侨商会与关公协会举办的“关公节”,请来了山西民间艺术家协会和太原市歌舞杂技团。作为成员之一的王博现场展示了面塑技艺,把从未见过面塑的“老外”震惊了一把。虽然语言不通,欣赏艺术的心是相通的,人们最喜欢他捏的关公像、十二生肖中的龙和足球明星人物肖像。当地人用他们的语言对着王博竖起大拇指,一位男士说着蹩脚的汉语:“哇,好神奇啊,这是用什么做的?”王博从国内带去的几十件成品,除了赠送部分,其他很快销售一空。这是他第一次出国表演,没想到,太原的民间艺术在国外这么受欢迎。

2016年,王博受中国非遗促进会和北京职业学校邀请代表山西非遗传授太原传统面塑制作技艺给多国留学生。

2017年,代表山西赴阿斯塔纳世博会进行展演、交流,受到了时任山西省副省长王一新的赞扬并向哈萨克斯坦农业部长和州长介绍太原传统面塑还赠送了特制面塑世博会吉祥物。

2019年,受山西省文化和旅游厅委派远赴埃及参加“一带一路”中国文化年活动;同年2月受邀赴斯里兰卡参加第三届“欢乐春节”中国春节庙会。

2019年,在韩国全罗南道“山西日”非遗展演及文化交流活动中,山西推出王博原创作品《中韩合作共繁荣》《木槿喜鹊》《喜来山西》《留学山西》等特色作品,并赠予韩国官员。

用非遗展现“非遗”

谈起耗费时间最多,投入精力最多的作品,王博记忆犹新。2013年,受太原市迎泽区非遗档案馆的邀请,王博设计制作了“老鼠窟元宵”“庙前高跷”“铁匠巷高跷”三组大型面塑。用王博的话说就是用非遗展现“非遗”。

之前王博做面塑不用设计图纸,只是构思、打腹稿、按腹稿捏塑。这次不同了,得设计场面、人物造型。他查资料、找照片、看录像、拜访老艺人,从中了解挖掘绝活的艺术特点,再进行整体设计、艺术加工。

“三组作品中最难的是‘老鼠窟元宵’的制作,由于年代久远,老鼠窟元宵早期的照片遗失,为了把老艺人绝活儿立体地展示出来,只能通过从历史文字中找灵感,力争还原当时的场景,包括服装、道具等。”王博说道。

另一制作难点是高跷,既要体现高跷的纤细,又要能托得住高跷上的人物,找到平衡点,王博仔细考察研究,几易其稿,反复修正,没日没夜地专心捏制,精细雕琢,终于创作出“上扁担”“骑骆驼”“跳板凳”等高难度高跷动作,展示传统高跷中蝎子倒钩、鹞子翻身、金鸡独立等绝活动作。

3组作品共有近20个人物,从垂髫幼儿到耄耋老者,个个栩栩如生,活灵活现。“老鼠窟元宵”从石碾子磨面、配料做馅到滚元宵、煮元宵、吃元宵等一系列场面,人物活灵活现,场面生动,趣味盎然。将太原历史文化底蕴和传统民间绝技的独特魅力展现得淋漓尽致。

成功的背后是王博近2个月日日夜夜的辛劳与汗水。

十多年来,王博的作品屡获殊荣,2013年参加第十一届中国民间艺术山花奖展评大赛荣获银奖;2013年入选《中国民间文艺家大辞典》和《中国当代民间工艺名家名作选粹》两书。2010年,其面塑作品“神威钟馗”参加第八届中国民间艺术节并荣获金奖;2012年,其面塑作品“武圣关公”“文圣孔子”在第36届国际博物馆日暨山西民俗专题展中均荣获金奖;2013年,其面塑作品“四大美人”荣获第十一届中国民间文艺山花奖·民间工艺美术作品银奖。

本报记者章大军文/图